|

|

Le

29 avril 2000 au Musée de la Reddition de Reims,

à

l'occasion du 55ème anniversaire de la libération des

camps,

Raymond Gourlin témoigne lors d'une Conférence-débat

organisée par Les Amis de la Fondation pour la mémoire

de la déportation.

Le

10 mars 1943, je suis requis pour

le ST0 ( service de travail obligatoire en Allemagne )

et refuse de m'y rendre. Je deviens donc réfractaire

et continue ma résistance. J'ai tout juste 18 ans.

Raymond

Gourlin en 1943

Le

6 juin 1944,

suite au débarquement des Alliés, je rejoins le maquis

de Leffonds en Haute-Marne.

Le 16 juin 1944,

après un engagement avec les Allemands, je suis fait prisonnier

en voulant porter secours à un camarade blessé, camarade

qu'ils exécutent devant moi.

Après un séjour à la Feldgendarmerie et à la Gestapo

de Chaumont ( Haute-Marne ),

je suis emprisonné à la prison de Langres

( Haute-Marne ) où je subis de nouveaux interrogatoires

par la gestapo et un juge d'instruction allemand.

Devant l'avance des troupes alliées, ils n'ont pas

le temps de me juger et la prison est évacuée

le 27 août 1944.

Transport en camions jusqu'à la gare de Chaumont,

ensuite wagon à bestiaux où se

trouvent déjà une dizaine de déserteurs de l'armée Vlassov

( soldats russes engagés dans l'armée Allemande ).

Nous

sommes environ 33 ou 36 Français séparés des Russes par les nombreux

bagages des Allemands qui évacuent également, y compris la Gestapo

avec sans doute nos dossiers. Contrairement à d'autres convois, nous

ne sommes pas trop serrés et pouvons même nous allonger un peu.

Avec un résistant d'origine luxembourgeoise, Armand

SCHUMACHER, nous décidons

de tenter une évasion, les Allemands n'ayant pas fermé les lucarnes

du wagon. Avant Neufchâteau ( Vosges ),

retirant blousons et chemises, nous mettons notre projet à exécution

mais les Russes donnent l'alarme. Armand qui avait sauté le premier

est repris dans un champ de haricots, tandis que moi, étant à moitié

engagé, j'ai juste le temps de rentrer à l'intérieur avant que les

sentinelles ne se rendent compte de ma tentative. Mon camarade est

menotté et restera ainsi jusqu'à notre arrivée au camp. Maintenant

nos lucarnes sont fermées hermétiquement.

Nous

arrivons à Belfort où plusieurs

centaines de détenus en provenance du Fort

Hatry sont embarqués dans d'autres wagons qui sont accrochés

à notre train. Nous passons des heures sous la chaleur à attendre.Depuis

notre départ de Chaumont, nous n'avons rien eu à manger, juste un

peu à boire à Épinal ( Vosges ).

Le convoi s'ébranle dans la soirée et nous prenons la direction de

l'Allemagne.

Nous traversons le Rhin et disons seulement « au

revoir » à la France, car nous serons bientôt de retour

( hélas il en fut autrement ) À travers les interstices

des portes, nous pouvons apercevoir les villes allemandes détruites

par les bombardements Des soldats et des infirmières s'affairent dans

les gares, pas pour nous mais pour leurs blessés. Toujours rien à

manger ni à boire. Il fait chaud la journée et froid la nuit. Nous

n'avons même pas de tinette pour nos besoins, juste une boîte à conserve.

L'arrivée

à Neuengamme

Au

petit matin du 1er septembre 1944,

nous ralentissons car nous traversons une gare de triage. Je peux

apercevoir des hommes effectuer des travaux le long des voies ferrées.

Ils sont habillés d'un genre de pyjama rayé bleu ou gris et blanc.

D'autres hommes portant des bérets noirs sont armés de bâtons et il

y a aussi des militaires. Puis c'est le

choc brutal du train qui stoppe, le bruit de ferraille des portes

qui s'ouvrent et des cris : des cris, des cris et

des hurlements de bêtes fauves.

Wagon

de marchandises d'époque installé à l'emplacement

de la gare de Neuengamme en 1994

Les

SS sont là pour nous accueillir. La descente des wagons s'effectue

avec des coups de crosse de fusil ponctués de « schnelle »

et de « loos loos ».

Parqués sur un semblant de quai caillouteux, nous sommes alignés en

rangs par cinq. Les ordres donnés nous sont traduits par un détenu

interprète et toujours sous les hurlements

des SS et des chiens.

Notre

longue colonne se dirige vers

une route assez large avec à droite des bâtiments gris en bois et

d'autres en briques rouges, le tout entouré de barbelés,

de poteaux en ciment et de miradors avec des

mitrailleuses. Nous entrons dans ce vaste enclos. C'est

une véritable fourmilière. Nous restons sur une grande place et derrière

moi je vois des rayés tout maigres qui nous font des signes de manger.

Je pense qu'ils ont faim. Mais non, ils nous préviennent de manger

tout ce que nous pouvons avoir. Après j'ai su que ces hommes étaient

des malades et qu' ils se trouvaient à l'infirmerie. L'infirmerie,

le revier, on y entrait

très malade pour en ressortir mort la plupart du temps.

Nous

restons ainsi debout un bon moment et je vois nos Russes de Vlassov

alignés contre un mur à l'entrée du camp. Je ne les ai plus revus

après. Des officiers SS nous regardent, puis sur un ordre nous

sommes dirigés au fond du camp dans le sous-sol d'un grand bâtiment

en briques.

Là, on nous distribue une

soupe faite de je ne sais quoi ; elle est jaune avec

de grandes tiges dedans genre racines et autres choses indéfinissables.

Je n'ai pas faim et pourtant voilà des jours que je n'ai pas manger

ni bu. Un détenu parlant français ( il est Alsacien )

nous dit que nous devons obéir aux ordres pour ne pas être battus

et les ordres arrivent.

En route pour un baraquement en bois où nous

devons abandonner toutes nos affaires : objets,

bagues, montre ( la mienne est cassée depuis les interrogatoires )

vêtements, chaussures tout est mis dans un sac en papier avec notre

nom écrit dessus.

Nous

sommes NUS

et passons dans une pièce où nous avons droit au rasage

du crâne et de tout le système pileux, couchés sur une

planche à claire-voie jambes écartées. Ce travail est effectué sans

ménagement par des détenus de différentes nationalités. Pour ma part

c'est un Russe qui m'entreprend.

Après, la douche chaude-froide, sans savon ni serviette,

ensuite la désinfection. Le corps est badigeonné

entièrement d' un liquide jaunâtre très piquant, travail

toujours effectué par des détenus.

Nous nous retrouvons dehors

toujours NUS, crâne rasé...

plus le reste. Quel spectacle de voir nos tronches. C'est plus fort

que moi. J'esquisse un sourire malgré mon désarroi.

Sur

le chemin qui nous conduit dans un autre lieu, je suis interpellé

par un prisonnier en civil. Stupéfaction, c'est le

commissaire de Police de Chaumont. Il a été arrêté dans

son bureau au mois de juillet et il est là avec de nombreux autres

détenus pris « dit-il » comme « otages ».

Ils sont entourés de barbelés et

vivent dans une baraque. Ils ont

leurs vêtements, leurs bagages, ne sont pas maltraités et ont une

nourriture suffisante. De plus, ils ne travaillent pas.

Le

long cortège de mannequins NUS

que nous sommes devenus arrive dans une autre baraque

où nous sont distribués ( sans distinction de taille ) un

costume rayé très léger, un béret, une chemise, un caleçon

court, deux carrés de tissus pour les chaussettes et une paire de

claquettes ( planche de bois fendue en son milieu et articulée,

maintenue aux pieds par une ficelle ).

Ensuite nous passons dans une salle de couture

où des détenus cousent sur notre « pyjama rayé »

un triangle rouge avec en son milieu

la lettre « F »

en noir, une bande de tissu blanc sur laquelle est marqué en noir

un numéro matricule. Le mien est

le 43 948 et l'on nous donne

une petite plaque en zinc avec

le même numéro frappé et un cordon pour la porter autour du cou -

« quel joli collier » cela fait - et tout

cela avec des cris pour toujours aller plus vite.

Ainsi vêtus ( plutôt déguisés ) nous sommes

dirigés dans un grand block où

se trouvent des tables, des machines à écrire et des dactylos hommes

habillés de vêtements disparates marqués de grandes croix faites à

la peinture.

Un grand escogriffe de SS debout sur une table,

une schlague à la main, nous fait un discours ponctué de cris

et de menaces nous disant entre

autres que nous sommes des ennemis du « Grand

Reich »,

que nous devrons travailler dur, que nous sommes entrés ici par la

porte et que nous n'en ressortirons que par

la cheminée.

Comme accueil on ne pouvait avoir mieux. Suit un interrogatoire

complet : état civil, profession, domicile personnel et domicile

des parents etc. Cela dure une bonne partie de la nuit. Une tranche

de pain est distribuée à chacun avec un morceau de « saucisson ».

Dans le mien je trouve un ongle complet de pouce humain - avec

quoi est-il fait ? - Je ne peux répondre à cette question

de peur de trop comprendre.

Après

tout ce processus d'admission,

c'est la direction d'un autre block où des coiffés de bérets noirs

nous attendent une trique à la main. Dans cette immense pièce,

des rangées de trois châlits

superposés, avec des paillasses qui sentent mauvais et une couverture,

nous devons nous coucher tout habillés gardant même nos claquettes,

car parait-il on peut les voler. Nous sommes trois

par châlit et même quatre par moment, la couverture ne

sert à rien. Étant ainsi serrés, nous ne pouvons dormir; d'ailleurs

la nuit est de courte durée.

Il fait encore noir qu'il faut se lever très vite

sous les coups et les cris pour

se rendre aux lavabos. C'est la cohue et il n'y a que peu de robinets,

pas de savon ni de serviette et les coups pleuvent.

Quant aux latrines, c'est un autre

problème. Une grande planche percée de trous et installée au dessus

d'une grande fosse. C'est une puanteur.

À

l'heure « du petit déjeuner » nous passons en

file indienne devant des détenus qui nous distribuent 1/4 de liquide

dénommé « Kafe ». C'est presque infect

et bouillant et il faut faire vite pour le boire car les

copains attendent le récipient servant de tasse ou de bol ( il

n'y en a pas assez pour tout le monde et il en sera ainsi pendant

presque toute la durée de notre séjour sur cette maudite terre ).

En

colonne par cinq

nous sommes acheminés sur la place d'appel.

La

place d'appel du camp

( Panneau d'information du Camp-mémorial de Neuengamme )

En

passant dans une allée, des détenus vêtus de haillons vident une fosse

de latrines et là, un SS pousse un de ces

détenus dans la fosse. Pourquoi ? Qu'avait-il fait ? Celui

qui tombait dans la fosse était presque certain d'y laisser sa vie.

Notre colonne s'étire et me retournant, je vois

un kapo ( détenu allemand, souvent de droit commun, ayant

autorité sur nous, même de vie ou de mort )

frapper sauvagement un homme d'un certain âge à

moitié dévêtu et pieds nus, tout cela parce qu'il n'avançait pas assez

vite.

Nous passons devant des clôtures

électrifiées signalées par des panneaux avec tête de mort

et tibias croisés, le tout agrémenté de fleurs poussant dans des jardinets.

Quel contraste !

Arrivé

sur cette place d'appel,

les SS nous attendent et sur leurs ordres traduits par des interprètes,

nous devons nous ranger impeccablement par cinq, apprendre à marcher

au pas en frappant des pieds, à se découvrir dans un ensemble parfait

en faisant claquer le béret sur la cuisse droite. Cela

dure des heures jusqu'à ce que nous comprenions les manoeuvres.

En plus, nous devons apprendre notre numéro

matricule en allemand et surtout le retenir. Je

ne sais plus si nous avons eu à manger ce midi là. Nous sommes le

2 septembre, le lendemain même séances avec des cris et

des coups.

Le

3 septembre après midi,

une sélection est effectuée et

je me retrouve d'un côté de la place d'appel avec mes camarades de

la prison de Langres. Heureusement, car je ne connais personne d'autre.

Il y a avec nous des têtes nouvelles. Des prisonniers du Fort Hatry

de Belfort mais aussi des détenus belges, italiens, russes, polonais,

lituaniens et encore d'autres nationalités.

Nous étions 1 200 dont environ 5 à 600 Français.

Ensuite direction le quai

d'embarquement, montée rapide dans les wagons

à bestiaux. Les SS et les kapos ont une méthode efficace

pour remplir ces wagons avec le plus de monde possible. Les détenus

de la première rangée se mettent assis jambes écartées, la deuxième

rangée vient s'imbriquer dans la première et ainsi de suite. L'espace

central reste libre et est occupé par les kapos et SS qui nous

surveillent.

Combien sommes nous par wagon ? je ne sais, mais

certainement plus de cent.

L'arrivée

à Wilhelmshaven

Dans

la nuit du 3 au 4 septembre,

nous arrivons à destination. Le train stoppe, pas de gare ni de lumière.

Nous devons descendre sur le ballast dans une bousculade inouïe. Toujours

des cris et des coups distribués au hasard.

Les SS et kapos ont des lampes électriques puissantes. Nous

sommes poussés jusqu'à des bâtiments qui se devinent dans le noir

et sommes enfermés dans un block garni de châlits en métal.

Nous devons ainsi dormir ou essayer de dormir jusqu'au

petit jour où nous sommes rassemblés devant ce block. Il

y a une grande place avec une pièce d'eau et une immense butte de

terre glaise, en guise de « kafé », l'on

nous distribue des pelles et des pioches et nous devons déblayer cette

butte de terre.

À midi, distribution d'une gamelle

d'eau chaude avec quelques feuilles dedans pouvant être

du chou ou des feuilles de betteraves. Comme toujours, il faut faire

vite pour avaler cette « soupe » qui est très

chaude. Un SS passe devant nous et donne brutalement un coup

de cravache dans quelques gamelles sous le prétexte qu'elles

n'étaient pas vidées assez vite. Les pauvres gars sont ainsi privés

de nourriture et la corvée de déblaiement continue.

Le soir nous avons l'appel sur

cette place en rang par cinq. Ils nous comptent,

nous recomptent. Les comptes ne sont jamais justes et cela

dure des heures debout sans bouger.

Enfin, c'est la distribution de pain avec un doigt

de margarine.

Deux

jours après, nous sommes séparés en trois groupes et désignés pour

un block. Je me retrouve au block 2 avec mes copains

de Langres. Le chef de block est un détenu allemand de droit

commun. Plus tard nous l'avons surnommé le « V2 »

car c'est un sadique qui frappe pour se faire

plaisir.

Un

matin, je n'ai pas entendu la cloche du réveil à 4 heures, sans doute

trop fatigué et c'est le V2 lui-même qui vint me réveiller avec sa

schlague. Inutile de dire que j'ai été debout vite fait.

Quelques jours après notre arrivée, j'ai la stupéfaction

d'entendre parler français dans les miradors.

C'était des SS qui discutaient entre eux, mais pas n'importe quels

SS. Ceux-ci étaient français. Un jour, au cours d'un transport

de briques, je suis gardé par un de ces SS. Il avait 18 ans et était

d'Orléans. Il était seul, nous avons échangé quelques mots,

lui faisant remarquer notamment qu'un Français gardait un autre Français

dans un camp de concentration allemand, lui disant même que si j'étais

destiné à mourir ici, sa vie ne valait guère mieux.

Ces SS français ont

assassiné à

la fin de septembre 1944 un déporté français

qui, un matin en partance pour l'arsenal et perdant tout espoir, avait

tenté de s'enfuir à travers champs face à notre kommando.

Il ne pouvait aller bien loin et un de ces

SS lui logea une balle dans la tête alors qu'il était étendu

à terre. Nous dûmes, avant d'aller au travail défiler devant son corps

la tête éclatée, avec interdiction

de se recueillir et de se découvrir.

Souvent des coups de feu

étaient tirés par eux dans les jambes des déportés. C'était

surtout le soir à la sortie de l'arsenal.

Ils partirent pour le front à la mi-décembre

et furent remplacés par des soldats allemands.

Les

corvées au kommando terminées, je suis affecté à l'usine

- aux tours -. Je n'y connais rien et le contremaître civil

allemand me fait ramasser les copeaux de métal. Le grand hall des

tours fait partie d'un gigantesque ensemble.

Nous travaillons pour la

marine de guerre allemande.

Il y a, sans qu'il soit possible d'avoir des contacts,

des civils allemands et des ouvriers étrangers et même des Français

du Service du travail obligatoire ( STO ).

La journée de travail est

de 12 heures avec une pause d'une 1/2 heure le midi pour

ingurgiter notre maigre pitance.

Tous les jours, même le

dimanche, debout à 4 heures, toilette sans savon - mais

nous avons une serviette de la Kriegsmarine - latrines

vite fait, ensuite dehors par n'importe quel

temps.

Distribution et pas tous les jours du quart de « kafé ».

Rassemblement sur la place

d'appel par block, ils nous comptent, nous recomptent

et nous recompent, toujours au garde à vous

et c'est le départ pour l'usine tête droite et au pas cadencé, 4 à

5 km à faire à pied en partie dans la boue du chemin.

À 7 heures, nous devons être au travail.

Le soir à 19 heures, regroupés par ateliers, nous

retournons au camp.

Il faut marcher au pas et

par cinq.

Bien souvent il nous faut soutenir un camarade fatigué

ou malade, transporter les morts de la journée

assassinés par les kapos ou les SS.

Je

tombe malade et un matin je ne peux me lever. Le V2 me frappe et je

lui dis que je suis malade. Il me tâte le front et s'en va. J'ai une

forte fièvre. Il revient après le départ des travailleurs et me vire

brutalement du block pour me mettre dans un

baraquement ouvert à tous vents où se trouvent déjà d'autres

détenus.

Là, nous devons faire de la charpie avec de vieux

chiffons. Nos doigts se fatiguent vite et nous prenons des coups,

par le kapo, pour nous faire aller plus vite. Je suis désemparé

et perds confiance. Je pense à ma famille et surtout à mon frère qui

viendra peut-être nous délivrer avec les alliés.

Il faut que je réagisse et j'y arrive.

De

nouveau sur pieds, je repars à l'arsenal où, ma place étant prise,

je suis affecté à l'atelier de ferblanterie

au magasin d'outillage et pièces détachées.

Un détenu français est déjà là. Ici nous sommes

à l'abri des coups et le travail n'est pas trop fatigant. Un civil

allemand nous commande, il se nomme Gustav

WENDEE. Il est infirme d'un pied et ne nous bouscule pas.

Mon coéquipier est transféré au groupe « électricité »

et je reste seul avec Gustav. Avec le peu d'allemand scolaire que

j'ai fait, nous arrivons dans l'ensemble à nous comprendre.

Dans la journée il lui arrive de s'absenter et j'en

profite pour lui dérober son journal. En cachette, je fais signe a

un ami, André MONTAVON, de Besançon

parlant très bien l'allemand pour qu'il lise le communiqué sur la

guerre. Nous avons ainsi des nouvelles ( plus ou moins justes )

sur les deux fronts et c'est très réconfortant. Le secret est bien

gardé car je risque la pendaison si je suis pris.

Un

matin, nous sommes tous rassemblés dans le grand hall des machines.

Le pont roulant est au milieu, un crochet descendu à hauteur d'homme.

Les officiers SS sont là ainsi que tous les kapos, mais pas

un seul civil allemand.

Arrive encadré par d'autres SS un détenu dont les

mains sont attachées dans le dos. Ils le font monter sur un tabouret,

lui passe la corde autour du cou, laquelle est accrochée au pont roulant.

Le commandant du camp nous fait un discours que nous traduit l'interprète

belge. Le condamné est un jeune Russe. Il est accusé de sabotage.

Faisant partie de l'équipe de nuit, il a percé sa table de travail.

Il sera donc pendu et c'est ce qui arrivera

à tout saboteur.

En réalité ce russe s'était endormi pendant que

sa perceuse fonctionnait.

Après ce discours, un détenu allemand bascula le

tabouret et le corps du supplicié se balança

avec des soubresauts. J'ai pu voir toute la scène car j'étais

( malgré moi ) dans les premiers rangs. Interdiction de

se découvrir devant la dépouille mortelle et retour au travail sans

avoir la soupe de midi.

Si

à l'usine, personnellement, je n'étais pas trop mal, il n'en était

pas de même au camp. Les appels duraient de

plus en plus longtemps. L'hiver arrivait et avec lui

le vent glacial de la Mer du Nord, la pluie, le verglas, le gel et

la neige.

Nombreux sont les décès

provoqués par le manque de nourriture, la fatigue ( très peu

de repos ), la maladie, les coups, les stations debout pénibles

plus les noyades dans la pièce d'eau par les kapos

et les chefs de block. L'infirmerie est pleine. C'est

l'antichambre de la mort.

Un

matin de décembre, avant de partir au travail, un groupe de détenus

est aligné devant le block 1. Ils sont nombreux, peut-être 100 ou

plus. Ce sont des Juifs Hongrois

qui paraissent encore en bonne condition physique, habillés de rayés

très propres. Le

soir, au retour au camp, ils avaient disparus. Un peu plus tard, nous

avons appris que les SS les avaient fait noyer

presque tous dans la pièce d'eau, laquelle est devenue

pour nous « la mare aux Juifs ».

Mon ami LE GAIGNEC a

fait partie de ce convoi avec d'autres anciens détenus de Neuengamme

et est passé également dans la mare.

Seuls quelques uns en réchappèrent et furent mis

dans un block à part.

Des

exécutions sont commises également

dans le bunker qui sert d'abri pendant les alertes. Au coin du

block 2, se trouve plantée là une potence où sont pendus les détenus,

et une nuit d'hiver, je me souviens de l'agonie

d'un jeune Italien. Il criait dans la nuit froide : « mama,

mama, coupa la corda ». Le lendemain matin, nous devions

passer devant son corps sans vie suspendu

par les bras retournés.

Combien d'actes

barbares furent commis en ces lieux comme le matraquage

à mort en septembre 1944 d'un

officier français par le commandant SS. C'était Monsieur

JOURNOIS et aussi mon ami DE CHARETTE

de mon convoi de Langres - matricule 43 949 - frappé

à mort par un SS en décembre 1944.

Je l'ai vu la figure en sang, un oeil éclaté

et il est mort dans la nuit.

Beaucoup ont subi le même sort. La liste est longue,

trop longue.

Je revois encore ce Français condamné à recevoir

100 coups de schlague pour avoir

échangé ses claquettes abîmées contre celles d'un mort de la nuit.

La sentence fut exécutée au retour du travail devant

tout le camp réuni sur la place d'appel. Les kapos lui

mirent la tête et les bras dans un tonneau vide, les jambes attachées

à l'extérieur et, à deux, lui infligèrent les 100 coups. La

mort avait fait son oeuvre avant la fin du supplice, mais

ses bourreaux terminèrent leur lâche besogne.

Avec l'avance des Alliés, les alertes deviennent

de plus en plus fréquentes surtout la nuit et nous devons nous réfugier

sans lumière à l'intérieur du bunker.

Comme l'air manque, il nous font tourner de force un immense volant

actionnant le système d'aération.

Avec ces alertes nos courtes nuit sont coupées et

si ce n'est pas le fait des alertes, le V2 se charge de nous

réveiller pour nous faire faire de la gymnastique dans

le couloir du block. Il faut sauter comme une grenouille d'un

bout à l'autre du couloir jusqu'à épuisement.

Certains soirs, rentrant fatigués de l'arsenal et

après l'appel, c'est la consternation en arrivant devant notre

block. Le

V2 a entièrement bousculé nos châlits. Les paillasses déjà

en mauvais état traînent à même le sol ainsi que nos couvertures.

Le motif : un lit ou deux n'étaient pas

bien faits au petit matin.

Je dois dire que nous devions cadrer la paillasse

disloquée, y mettre la couverture au carré et les arêtes devant être

rectilignes, ne pas y avoir de bosses ni de creux et par dessus, la

deuxième couverture impeccablement pliée ( celle-ci nous couvrait

la nuit ). Ces soirs là, il nous fallait récupérer paillasse

et couvertures, refaire notre lit et attendre au garde à vous l'inspection

du V2. Celui-ci n'était pas pressé. La station

debout s'éternisait et nous risquions de revoir à nouveau

tout par terre. En plus, nous étions privés de notre morceau de pain.

La faim nous torture et nombre d'entre nous ne tiennent

pas le coup.

Le moral est en baisse, l'espoir diminue et il y

a du laisser-aller parmi les détenus.

Je me souviens de ce Français qui,

volontairement, a laissé ses mains sous la lame de la cisaille automatique.

Il était devant

moi à l'usine et je le revois encore levant haut les bras sans un

cri, les mains coupées à la jonction des phalanges. Il a été

emmené par les kapos et nous ne l'avons plus revu.

C'était une forme de suicide.

Noël

1944

arrive, nous sommes tristes et

pensons à nos familles qui attendent de nos nouvelles. Ce jour là

pas de travail à l'usine, nous avons même droit à quelques pommes

de terre en robe des champs - quel régal - plus une douche.

Que c'est bon de pouvoir se laver car c'est seulement la deuxième

douche en comptant celle de notre arrivée à Neuengamme. Pendant la

douche, nos vêtements sont lavés, malheureusement nous devons les

remettre sur nous encore mouillés.

Un dimanche après-midi ( seul repos possible )

le V2 réunit tout le block sur la place d'appel : je ne

sais plus si c'est avant ou après Noël. Il fait très froid et il tombe

une petite pluie verglacée. Il nous fait déshabiller entièrement pantalon-veste-chemise-caleçon,

le tout plié sur le bras gauche, claquettes et béret également. Nous

restons ainsi sans bouger pendant plusieurs heures sous

la risée des « postens ». Nous grelottons et

vacillons, le froid nous raidit petit à petit et beaucoup tombent.

À la suite de cet « exploit »

il y a des décès.

Avec

nous se trouvaient des Suisses, dont le propriétaire des fromageries

GRAFF à Dôle ( Jura ). Un soir d'hiver,

Otto GRAFF reçut une raclée magistrale par un SS parce

qu'il avait un morceau de sac de papier autour de son corps pour avoir

moins froid. C'était interdit.

Étant de nationalité suisse, il fut rapatrié quelque temps

après, sans doute racheté par la Suisse en échange d'autre chose.

Il fut le premier à donner des nouvelles à beaucoup de familles en

France, dont la mienne.

Une

nuit, nous entendons des coups de feu et le lendemain, nous apprenons

que le « Iager altester » a été tué par un SS.

Nous devons défiler devant son corps exposé dans une espèce de chapelle

ardente dressée à l'infirmerie. Il est remplacé par le V2.

Maintenant notre block est dirigé par Ernst.

C'est un droit commun allemand pas trop mauvais dans l'ensemble. Nous

n'avons plus de séance de gymnastique avec lui, mais le V2 se charge

de nous en faire faire dans un block désaffecté et cela le dimanche

après-midi.

Comme beaucoup ne se lavent pas, les

POUX font leur apparition. Avec eux c'est la mort. Alors,

dans tous les blocks, s'organise la chasse aux poux. Les

chefs de block nous réveillent en pleine nuit pour inspection. Nous

devons nous mettre tout nu sur un tabouret et nous sommes examinés

sur l'ensemble du corps à l'aide d'une forte lampe électrique. Malheur

pour celui qui a des traces de ces bestioles, car la punition est

de 10 coups de schlague à même la peau

de nos pauvres fesses sans muscle. Par la suite, au cours de notre

évacuation nous avons été envahis de poux.

Pour

nous faire davantage de mal, le V2 s'était fait confectionner au camp

une schlague en cordage tressé et la trempait dans l'eau avant de

nous frapper.

Une fois, à l'usine,

Gustav mon contremaître civil,

lève les yeux au plafond et me dit : « Vivement

Tomi kom, Boum, Boum alles weg ».

Il ne pensait pas si bien dire, car le

27 mars 1945 ( le vendredi Saint ), en début

d'après midi, plusieurs formations de bombardiers détruisent pratiquement

tout l'arsenal. Je n'ai jamais vu autant de sous-marins et de vedettes

rapides le ventre en l'air dans les bassins. Ce spectacle réchauffe

nos coeurs. Les jours qui suivent, nous déblayons les ateliers.

Pélerinage

à Wilhelmshaven le 5 septembre 2003

Stèle

érigée par la municipalité de Wilhelmshaven

à l'emplacement du Kommando

« Wir vergessen nie - N'oublions

jamais »

Pierre

tombale du cimetière de Wilhelmshaven

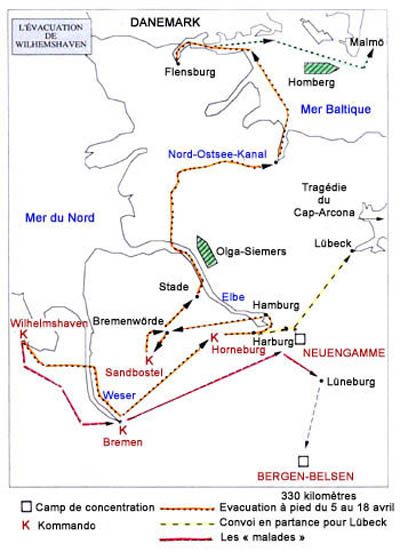

L'évacuation

du Kommando

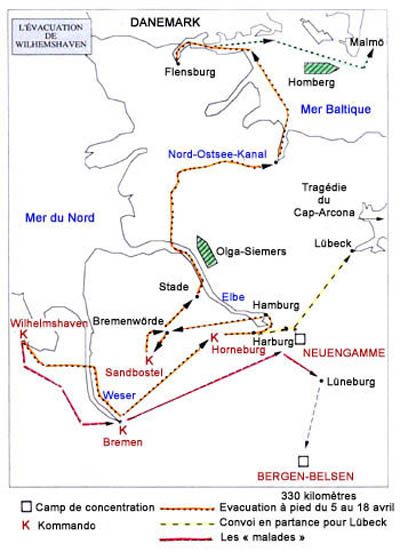

Le

3 avril 1945,

un convoi de wagons à bestiaux à destination de Neuengamme

est formé où sont entassés 400 malades ou inaptes à

la marche.

Ce convoi n'est jamais parvenu à destination, car

le 7 avril il a été bombardé par

l'aviation anglaise en gare de Luneburg.

Les blessés et survivants

ont été massacrés par les SS.

Leurs corps ont été ensevelis au milieu des sapins

le long de la voie ferrée, au lieu dit « Tiergarden ».

Mon ami Claude QUILLARD

y repose.

Seuls, quelques rescapés furent dirigés sur Bergen

Belsen pour y mourir.

Deux ou trois seulement sont rentrés en France.

Le

5 avril, de très bonne heure, nous sommes réveillés et

regroupés sur la place d'appel. Nous sommes environ 650, solidement

encadrés par les SS. Nous partons à pied, passons à Varel,

traversons la Weser sur des bacs

pour arriver trois jours après au camp de Bremen-Farge

qui vient d'être évacué de ses occupants.

Nous y faisons une halte du

8 au 10 avril, avant de repartir en direction de Horneburg.

En cours de route nous subissons un mitraillage occasionnant des pertes

dans nos rangs.

Le 12 avril,

à Stubben, 80 déportés sont

embarqués dans un convoi de wagons ayant pour destination Neuengamme.

Mes camarades MALARME et GRANDCOLAS

en font partie. Ils mourront dans la baie de Lübeck.

Nous arrivons à Horneburg

où nous restons du 13 au 15 avril

; il y a plusieurs décès.

Le 16 avril,

nous couchons dans une grange du côté de Harburg.

Le 17 avril,

nous arrivons à Hamburg.

La ville est presque entièrement détruite. Nous stationnons devant

une prison à moitié démolie et y voyons des rayés comme nous.

Pendant tout ce voyage, nous n'avons presque rien

mangé ni bu. Je me souviens avoir bu dans une flaque d'eau sur la

route. Des détenus ont été tués par les SS

pour avoir essayé de prendre des rutabagas dans les champs. Dans la

traversée des villages, nous étions la risée des habitants

( pas tous heureusement ) et des

enfants de 10/12 ans nous crachaient dessus et nous jetaient

des pierres, encouragés par les SS.

À Hamburg,

nous sommes embarqués dans des wagons découverts et arrivons le

18 avril au petit jour dans la gare de Bremervörde.

De là nous nous rendons à pied au camp

de Sandbostel.

Pélerinage

à Sandbostel le 5 septembre 2003

Raymond Gourlin sur le site du camp...

...

puis au cimetière de Sandbostel

Là

c'est l'horreur, en entrant à gauche devant un block, il y

a un monceau de cadavres nus alignés et empilés

les uns sur les autres atteignant presque la hauteur du toit.

Plus loin, des détenus habillés de guenilles rampent

par terre et s'écroulent.

Partout ce n'est que plaintes, gémissements et hurlements.

De nombreux morts jonchent le sol les yeux fixés

sur nous, la bouche grande ouverte comme pour nous dire quelque chose,

peut-être un message ?

C'est un vrai « merdier »

et je crois que nous allons « crever » ici.

À côté, il y a un camp de prisonniers de

guerre français. C'est le stalag X B.

Le

stalag X B de Sandbostel photographié par l'aviation alliée

le 7 avril 1945

Ils

essayent de nous lancer un peu de pain et c'est la bagarre pour en

récupérer un morceau. Il y a aussi des cas de cannibalisme

commis plus particulièrement par des Russes. S'ils sont pris, ils

sont immédiatement exécutés. Le

typhus règne en maître en ces

lieux plein de vermine. Nous passons la journée et une partie de la

nuit sur le sol fait d'un sable très fin.

Au milieu de la nuit, appel des Français et des

Belges. Nous devons sortir du camp. Grande confusion car il fait noir.

Soudainement des hommes attaquent et pillent les magasins de vivres.

Je suis le mouvement et m'empare d'une boule de pain. Les postens

et les SS interviennent et tirent dans le tas. Je réussis à passer

( le dernier je crois ) la porte du camp.

Dans la nuit du 19 au 20

avril, nous repartons toujours à pied jusqu'à la gare de

Bremervörde et nous nous retrouvons

de nouveau dans des wagons à bestiaux.

Ce train n'ira pas loin. Les avions Anglais ont repéré le convoi et

le mitraille à plusieurs reprises.

Notre gardien SS ne veut pas nous laisser sortir

du wagon et lors d'un autre passage des avions, il reçoit une balle

en pleine poitrine et bascule sur la voie ferrée.

Nous en profitons pour nous sauver à travers champs

pendant que les avions continuent leurs rondes infernales. Ils

devraient quand même se rendre compte que ce sont des rayés qui se

sauvent. Je cours le plus vite possible suivi par les balles qui font

sauter la terre derrière moi et j'ai très peur de rester là tué bêtement

par les Alliés. D'ailleurs il y a beaucoup de morts et de blessés

même du côté SS. Ils essayent de reformer le convoi avec une

autre locomotive, mais celle-ci est de nouveau prise pour cible par

les avions.

Enfin le soir une nouvelle loco est amenée et nous

repartons dans nos wagons déguisés en passoire.

Nous

arrivons à Stade, et sommes parqués

dans une briqueterie désaffectée. C'est là que je retrouve Armand

SCHOUMACHER. Il a une cuisse coupée et meurt peu de temps

après. D'autres blessés vont mourir à cet endroit. Les moins

atteints repartiront avec nous en direction de l'Elbe.

Dans la nuit du 20 au 21

avril, nous embarquons sur

des péniches qui nous mènent à un plus gros bateau. C'est un

charbonnier l'Olga - Siemers.

Je reste sur le pont et le bateau remonte sur Cuxhaven, puis emprunte

le canal Nord-Ostsee jusqu'à Kiel et la Mer

Baltique. Nous sommes bombardés et j'assiste à un

tir de balles traçantes. Il y a d'autres bateaux, mais au petit jour

je ne les vois plus ; seulement quelques débris sur la mer. Rien

ne prouve qu'ils ont été coulés.

Je suis obligé de descendre dans la cale. C'est

une puanteur.Pas de latrines, chacun fait ses besoins où il se trouve.

Il y a beaucoup de dysentériques et nous marchons

dans les excréments et sur les cadavres. Pas de nourriture.

Je perds connaissance et me réveille 2 ou 3 jours après aux dires

de mes camarades.

Le bateau est immobilisé : que se passe-t'il ?

Nous apprenons qu'il s'est ensablé en longeant la côte de trop près.

Nous repartons. Nous n'avons rien mangé depuis notre départ de SANDBOSTEL

où nous avions touché un peu de pain en dehors de celui que j'avais

volé. Le bateau s'arrête de nouveau et nous devons tous monter sur

le pont. Exercice des plus périlleux car l'échelle est à la verticale

et nous sommes très affaiblis. Nombreuses sont les chutes.J'ai du

mal à me hisser jusqu'en haut. En bas les

morts recouvrent le plancher. Sur le pont et sous

une bâche il y a les blessés du mitraillage dont un est amputé d'un

pied.

Le

30 avril, nous arrivons à Flensburg

où nous débarquons sur un quai pour être entassés de

nouveau dans des wagons de marchandises. Le convoi ne roule

pas très loin et s'arrête au milieu de plusieurs voies.

C'est la grande gare de

triage de Flensburg. Toujours pas de nourriture. Les portes

ne sont plus fermées et nous voyons beaucoup de mouvement. Les alentours

sont bombardés à plusieurs reprises. Il y a un train blindé plein

de soldats, à proximité, un terrain d'aviation et des réservoirs à

essence et nous sommes au milieu de tout cela.

Apparemment nos gardes ont disparu. J'aperçois le

V2 en civil et armé d'un pistolet. Un train de colis de la Croix rouge

est stationné dans le secteur et des déportés le pillent aidés en

cela par des travailleurs étrangers. Je ne participe pas. Avec mon

camarade Henri PAYEN de Lyon, nous

décidons de nous évader.

Le

soir du 3 mai, il y a un bombardement aux alentours et

nous partons. Il fait nuit, nous longeons une haie d'arbustes, des

voitures passent sur le chemin et soudain nous nous trouvons

nez à nez avec un soldat allemand. Nous lui expliquons

que nous sommes perdus. Il nous fait comprendre de rester là, qu'il

va revenir avec de la nourriture et des couvertures.

Que faire? Partir ou attendre. Nous restons.

Effectivement notre soldat revient avec pain, saucisson

et deux couvertures.

Nous partons avec lui, en direction du son du canon,

car les Anglais ne sont pas loin. Nous marchons toute la nuit tantôt

dans les champs, tantôt sur les routes, pour la traversée des villages,

notre militaire passe avant et vient nous rechercher.

Au matin, nous nous couchons dans une grange pleine

de paille. Au réveil, il fait grand jour avec un beau soleil. Notre

allemand n'est plus avec nous et nous craignons qu'il nous dénonce.

Mais non. Nous pensons qu'il voulait déserter et que s'il était pris

avec nous, il pouvait dire qu'il nous avait fait prisonnier. Je crois

qu'il était Autrichien.

Nous risquons un oeil à l'extérieur, personne. Nous

sommes en pleine nature. Nous marchons à travers champs et arrivons

devant une ferme isolée. Sur un banc, un vieil homme nous regarde

en fumant sa pipe. Nous lui demandons à boire et il appelle une jeune

femme pour qu'elle nous donne une tasse de lait. Voyant dans quel

état nous sommes ( très sales et sentant mauvais ), elle

est réticente, mais nous donne quand même ce lait que nous buvons

avec délectation.

Le vieil homme, nous regarde

avec des larmes dans les yeux. Nous remercions et partons.

Nous marchons encore une paire d'heures et apercevons dans un champ

un prisonnier de guerre. À notre vue il nous recommande de

ne pas rester là, car la troupe est partout et nous propose de nous

recueillir dans le petit kommando de prisonniers de guerre. Sur ses

indications nous parcourons en nous cachant 2 ou 4 Kilomètres

pour arriver à une petite maisonnette en bordure d'une localité.

Nous pénétrons dans une cave et nous nous endormons.

Dans la nuit, notre bienfaiteur vient nous chercher. Nous nous trouvons

entourés de prisonniers polonais et français, une vingtaine en tout,

qui travaillent dans les fermes. Les Polonais nous déshabillent, font

chauffer de l'eau, nous lavent, nous brossent, nous donnent, qui une

chemise, qui un caleçon, nous font cuire un œuf à la coque et

ensuite nous couchent dans un châlit très propre. Ils poussent même

leur hospitalité jusqu'à laver nos rayés au risque d'être contaminés.

Le

lendemain matin le gardien allemand vient ouvrir les portes et trouve,

deux hommes de plus, et l'homme de confiance ( responsable des

prisonniers ) doit discuter ferme avec le gardien qui ne veut

pas de nous. Il ne nous veut pas de mal, mais nous ne devons pas rester

dans ces lieux, finalement nous restons.

Nous sommes à Urupt,

petit village à une douzaine de kilomètres de Flensburg. ( Je

dois - à regret - préciser que seuls les Polonais se sont

occupés de nous, les Français restant dans leur coin ). L'homme

de confiance, d'origine polonaise, était avocat à Paris et c'est lui

que nous avions rencontré dans les champs.

Nous devons être le 5 ou

6 mai. Henri a les jambes enflées avec des abcès et moi

je vais très souvent à la selle.

Un midi, les Français rentrent et nous apprennent

que la guerre est terminée. C'est

le 8 mai. Cette bonne nouvelle

ne m'apporte aucune joie. Je devrais être content, être heureux, sauter

en l'air, mais je reste sans réaction.

La déportation nous a fait

oublier LA LIBERTÉ.

D'ailleurs, dans le village, il y a des Allemands

avec leurs armes et je n'ai pas confiance. Nous restons terrés

dans ce petit kommando avec nos hôtes. Ne voyant pas d' Alliés à l'horizon

et devant notre état de santé, je me décide à aller au devant

d'eux pour demander du secours. C'est seulement, à l'entrée de Flensburg

que je rencontre les Anglais. Ils me promettent de venir nous chercher

dès que possible, car ils n'ont pas d'ambulance disponible.

Je retourne à Urupt

et à peine arrivé, ils sont là avec une ambulance.

Nous devons être le

10 ou le 12 mai.

Nous sommes hospitalisés

et des soeurs infirmières allemandes nous dépouillent sans ménagement

et nous lavent avec une certaine brutalité.

Je lis la haine dans leurs

yeux.

Tous nos vêtements sont brûlés. Je réussis toutefois

à garder - après désinfection - ma plaque portant mon numéro

matricule.

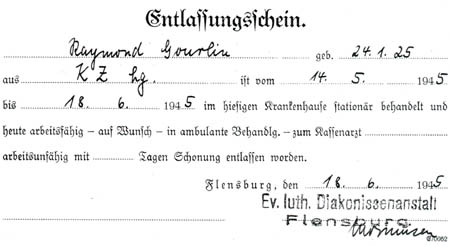

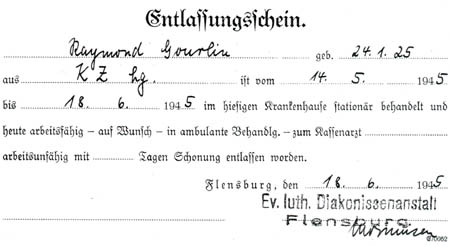

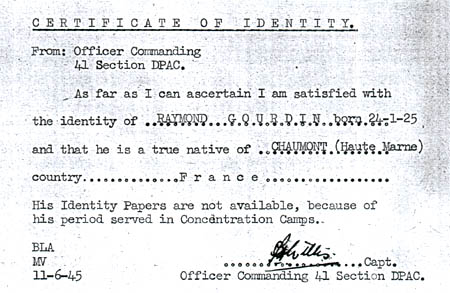

Certificat

d'hospitalisation à Flensburg

Le

lendemain, nous sommes pris en charge par un médecin anglais assisté

d'un médecin allemand. Nous allons être soignés et il est grand temps,

car j'ai chopé le typhus à Sandbostel. Heureusement

j'en suis tout au début et le sucre des Polonais m'a fait du bien. Je

me vide dans mon lit, mais je suis très bien surveillé.

Ils me pèsent et annoncent

« 28 kg ». Sur le moment je ne saisis

pas très bien le chiffre donné, c'est vrai que nous étions tellement

habitués à nous voir maigres, même très maigres, que c'était devenu

normal d'être ainsi.

Dans cet hôpital je retrouve une partie des blessés

qui se trouvaient sur le pont de l'Olga Siemers. Ils ont été

hospitalisés grâce à un marin allemand d'origine polonaise, capitaine

de marine marchande qui, avec ses hommes, a réussi à déjouer les SS

pour sauver les blessés.

Je reprends des forces

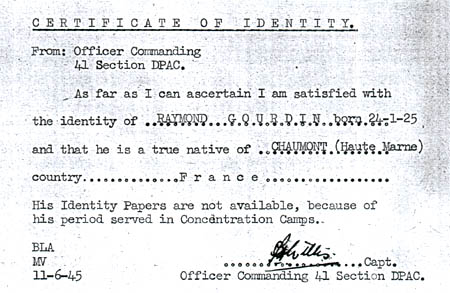

Le 11 juin, les

autorités anglaises me délivrent un certificat

d'identité en se trompant sur l'orthographe de mon nom.

Ca ne fait rien, car maintenant je n'ai plus à répondre à un numéro

matricule.

Certicat

d'identité délivré à Raymond

Gourlin

par l'armée britannique

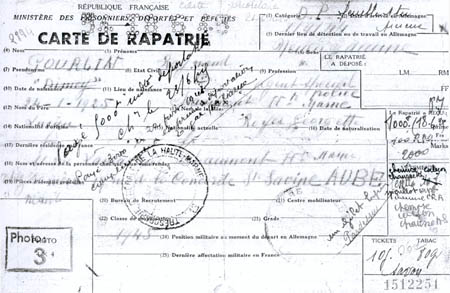

L'hôpital

me délivre également un certificat de séjour.

Le retour en France

Le

19 juin, un avion sanitaire nous transporte vers notre

chère Patrie. Nous atterrissons au Bourget en fin d'après midi.

Nous subissons visite médicale

et interrogatoire.

L'accueil n'est pas chaleureux

et j'ai l'impression que nous sommes de trop. Pour

moi, c'est la fin d'un long cauchemar.

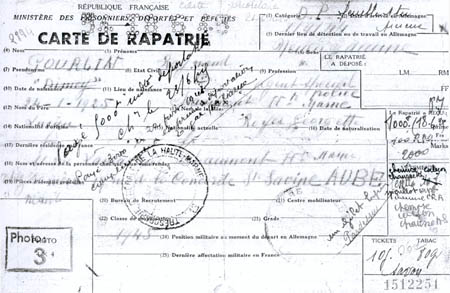

La

carte de rapatrié de Raymond Gourlin

Malheureusement,

j'apprends à mon retour que mon frère a été

tué au maquis de Voisines

( Haute-Marne ) le 30 juin 1944,

et j'ai du mal à l'accepter.

Daniel

Gourlin

La

réadaptation à un vie normale a été très dure.

Les

événements étaient encore trop présents.

Le corps se trouvait en

France alors que la pensée était encore en Allemagne.

Et puis, il faut bien le dire, pourquoi

celui-ci est-il rentré alors que l'autre n'est plus là ?

Combien de familles et de déportés ont vécu ce drame.

Après mon « évasion »

de Flensburg avec Henri

PAYEN le

30 avril, le restant du convoi fut de nouveau embarqué

le 5 mai sur le cargo Rheinfels

qui gagna la haute mer où il fut arraisonné par la marine suédoise.

Nos camarades ont été transbordés

le 10 mai sur le Homberg

et débarqués le

11 mai à Malmö en Suède où ils furent soignés

avant leur retour dans leur patrie respective.

Parmi

les 541 déportés français

qui appartenaient au Kommando de Wilhelmshaven,

- 269 sont morts

en déportation dont 139 pendant l'évacuation

du Kommando ;

- 99 ont disparu

;

- 173 ont survécu

à la déportation et sont rentrés en France où

32 sont décédés peu après leur rapatriement

des séquelles des mauvais traitements

subis en déportation.

L'expérience

des camps de concentration nazis demeure incommunicable en son entier.

Le caractère monstrueux de l'entreprise SS en fait

un gouffre insondable d'inhumaine laideur.

Je n'ai jamais pu me libérer

entièrement de ce vécu, de ce cauchemar.

On ne peut transmettre l'émotion d'une situation

que l'on n'a pas vécue, mais quand on y participe, que l'on est dedans

et que l'on souffre avec, c'est autre chose.

Il faudrait songer à reconstruire

l'HOMME mais là, c'est une UTOPIE.

Le

Camp-Mémorial de Neuengamme

Bronze

représentant l'agonie du déporté

oeuvre de Françoise Salmon, rescapée d'Auschwitz

Pélerinage

international

Septembre 2003

Raymond

Gourlin

et

les membres de la délégation française

de l'Amicale de Neuengamme déposent une gerbe

à l'emplacement du crématoire

Le 6 juin 2016, Raymond GOURLIN titulaire de la Croix du combattant volontaire de la Résistance, de la Croix de guerre 1939-1945 avec palme, de la Médaille militaire, de la Médaille de la déportation et de l'internement pour faits de Résistance, et de la Médaille de régfractaire au STO, a été élevé au grade d'officier dans l'Ordre de la Légion d'honneur.

La croix d'officier lui a été remise en présence du député-maire de Reims, Arnaud ROBINET, par le général Jean-Michel CLÈRE, président de l'Amicale de Neuengamme et ses Kommandos qui a rappellé le parcours de Raymond GOURLIN :

En 1943, c’est la guerre vous avez 18 ans, vous entrez dans la police au Commissariat de Chaumont comme agent spécial auxiliaire et dans la résistance. Vous subtilisez les avis de recherche des français requis du Service du Travail Obligatoire ( STO ) et vous avertissez les intéressés. De plus, des écoutes téléphoniques concernant l’occupant vous permettent d’obtenir des informations que vous transmettez aux réseaux de résistance. Vous continuez votre action en mettant en berne des monuments et en détruisant des locaux d’utilisation ennemie. Vous allez aussi former une équipe de secours au profit des habitants de la ville de Chaumont qui a été bombardée.

Devenu réfractaire au travail organisé par l’occupant, vous rejoignez le 6 juin 1944 le maquis de Leffonds (Haute-Marne) en emportant armes et munitions du commissariat.

Mais le 16 juin 44, vous êtes arrêté lors d’un engagement avec les allemands qui abattent froidement votre camarade blessé. Interrogé par la Gestapo dans la prison de Langres, vous êtes évacué sur la prison de Chaumont le 28 aout avant d’être envoyé en camion sur Belfort.

Vous faites partie de ces détenus qui, après avoir quitté Belfort sont déportés vers l’Allemagne. Vous arrivez en train à bestiaux le 1er septembre au camp central de Neuengamme sans avoir bu ni mangé. Vous êtes dans le nord de l’Allemagne dans le sud-est de la grande ville de Hambourg.

À l’arrivée, les SS vous ont réservé leur accueil habituel fait de cris, de coups, d’aboiements. Rasé de frais, mais en totalité, désinfecté par un jus jaunâtre et piquant, vous êtes devenus un « Stück » avec votre matricule de déporté, le « Stück » 43 948. Vous êtes dorénavant dans l’enfer concentrationnaire.

Je vais me permettre de raconter quelques bribes de votre déportation en sachant que vous seul pouvez vraiment témoigner. Vous l’avez beaucoup fait et nous vous en remercions encore.

Dès le lendemain matin, comme tous les jours après c’est le long supplice de l’appel, sous la pluie, dans le froid qui peut durer des heures.

Dès le surlendemain vous partez vers le Kommandos de Wilhemshaven situé à plus de 120 km à l’ouest de Hambourg. C’est un Kommando de la Kriegsmarine qui fabrique des pièces pour les sous-marins allemands.

Nous étions avec vous l’année dernière à Wilhemshaven, vous nous avez raconté.

Vous nous avez parlé de votre chef de block un de ces fameux Kapos que vous aviez surnommé « V2 », « c’était un sadique qui frappe pour se faire plaisir ». C’est lui qui vous a frappé un matin alors que vous étiez malade.

Quotidiennement, vous vous rendiez en rang par cinq à l’usine de la Kriegsmarine située 5 km du camp. D’ailleurs, vous passiez devant une ferme et à la fin de la guerre lors d’un procès des nazis tortionnaires, le paysan propriétaire a témoigné qu’il n’avait jamais rien vu !

Vous avez aussi assisté à la pendaison d’un détenu russe qui avait eu pour malheur de s’effondrer de fatigue sur la perceuse qui avait troué la table de travail.

Il n’est pas possible de rappeler la totalité des sévices que vous avez subi ou des supplices et des cruautés dont vous avez été le témoin durant ce terrible hiver 44-45 : la disparition des jeunes hongrois noyés dans la mare du camp, ce jeune italien pendu par les bras retournés et qui a appelé sa mère durant toute la nuit avant de mourir.

À la fin de la guerre, avec l’avance des alliées, vous êtes évacué avec un parcours d’autant plus erratique que les troupes alliées désorganisent l’Allemagne. Ainsi, le 5 avril 45, vous voilà sur les routes selon ce qu’il a été appelé « Les marches de la mort ». Vous faites une halte au Kommandos de Bremen-Farge, (8-10 avril), puis repartez sur Horneburg (13-15 avril). Le 16 vous êtes à Harburg, le 17 à Hambourg. Par train ouvert, vous rebroussez chemin et vous vous retrouvez à la gare de Bremevörde à 10 km du Stalag X-B. C’est le camp de Sandbostel. Je vous cite « C’est l’horreur, en entrant, devant un block, il y a un monceau de cadavres nus, alignés, et empilés les uns sur les autres et atteignant presque la hauteur du toit. Plus loin, des détenus habillés de guenilles rampent par terre et s’écroulent. C’est le camp où plusieurs milliers d’hommes sont morts en quelques semaines dont le père d’Yvonne et mon grand-père.

Dans la nuit du 19 avril, vous quittez cet enfer et vous voilà reparti sur les routes allemandes.

Le 3 mai, vous quittez la zone de la gare de triage de Flensburg où vous avez été parqué. Vous êtes libre. Vous rejoignez un groupe de prisonniers français qui vous annoncera la fin de la guerre. Cette annonce ne vous procurera aucune joie. Quelques jours plus tard vous êtes hospitalisé car vous avez attrapé le typhus à Sandbostel. Il est temps, vous pesez alors 28 kg ! Les infirmières allemandes qui s’occupent de vous ne sont pas douces et leur regard est haineux.

Après plus d’un mois de soin vous êtes rapatriés par avion sanitaire sur le Bourget. Et l’accueil n’est pas plus chaleureux et vous avez l’impression que vous êtes de trop. Pour vous, c’est la fin d’un long cauchemar et le début d’une longue réadaptation. Votre corps et en France mais votre esprit était encore en Allemagne.

Non seulement vous avez subi le traumatisme de la déportation mais en plus lors de votre retour, vous apprenez que votre frère Daniel, a été tué le 30 juin 44 dans le maquis de Voisines.

Vous dîtes que « L'expérience des camps de concentration nazis demeure incommunicable en son entier. Le caractère monstrueux de l'entreprise SS en fait un gouffre insondable d'inhumaine laideur. Je n'ai jamais pu me libérer entièrement de ce vécu, de ce cauchemar ».

Parmi les 541 déportés français qui appartenaient au Kommando de Wilhelmshaven,

- 269 sont morts en déportation

- 99 ont disparu

- 173 ont survécu à la déportation et sont rentrés en France où 32 sont décédés peu après leur rapatriement des séquelles des mauvais traitements subis en déportation.

Sachez combien la France vous doit dans votre engagement dans la résistance. Nous vous en sommes profondément reconnaissants et nous sommes très respectueux.

|

|

|