|

Le camp de Compiègne

Le

départ de Reims

Le

8 mai 1944, par une belle journée ensoleillée, deux autocars

du CBR emportaient une cinquantaine de patriotes français de

la Marne, au camp de Compiègne.

Quatre boches dans chaque voiture montaient la garde,

l'arme à la main.

Une automobile avec trois officiers de la Gestapo,

munis d'armes automatiques, fait la navette le long du parcours, d'un

car à l'autre. C'était bon de pouvoir respirer l'air de

nos champs.

Qu'elle était belle notre Champagne, pour nous,

après six mois passés en cellule.

Nous étions joyeux. Il nous semblait que même

prisonniers, nous éloigner de Reims, c'était échapper

à nos tortionnaires.

Nous sommes tous des amis de la Résistance,

des copains liés par des souffrances qu'ensemble nous avons endurées

depuis des mois à Robespierre, prison de Reims.

LACOMBE, sous-chef du dépôt SNCF est

tout heureux d'avoir vu l'abbé DRESCH, au moment du départ,

qui lui a remis des cigarettes et des casse-croûtes.

DOCQ, secrétaire de la Bourse du travail de

Reims et GOUSSIEZ, agent d'affaires, discutent sur l'avenir de la France

; GARITAN, instituteur à Villers-Allerand et son beau-frère

FLORION, employé des PTT sont assis sur un tas d'armes prises

dans un dépôt de la Résistance.

La présence de ces armes est l'occasion de

nombreux commentaires.

Certains camarades sont persuadés que, si les

instructions données par le Comité national de la Résistance

avaient été respectées, ces mitraillettes ne seraient

pas aux mains des boches, mais au pouvoir des patriotes.

D'autres estiment qu'elles peuvent nous servir pour

nous évader.

La crainte que l'ennemi se venge sur nos femmes et

nos enfants ne permit pas de mettre cette bonne idée à

exécution.

L'espérance que juillet verrait la fin de la

guerre fut aussi une des raisons qui nous fit nous laisser emmener comme

des agneaux.

MILLINAIRE, représentant, et MASSÉ,

entrepreneur à Givry-en-Argonne, ne trouvent pas le temps long

dans la voiture. Ils s'amusent avec des histoires de chasse.

GOGUEL, directeur départemental des centres

d'apprentissage, avec NEYRAUD, directeur commercial aux pneus Dunlop,

fument pipe sur pipe.

MENU, secrétaire, et ESTEVA, comptable, se

font des confidences. Les bruyants éclats de rire de l'un étaient

accompagnés d'un doux et calme sourire de l'autre.

BORDELAIS, cimentier, et CHANTERENNE, se donnent des

leçons sur la fabrication des fausses cartes d'identités.

Le lieutenant PAYARD me raconte son plaisir de faire de

la radio.

Une douce atmosphère d'amitié et de joie

règne dans le car qui nous emmène vers les camps de la

mort. Mais la véritable épreuve de lutte n'était

pas encore commencée, et pour beaucoup de ces braves, ce fut

leur dernier beau jour de la vie, ce fut leur dernier sourire. Tous,

nous allons faire connaissance avec la nation qui, par ses crimes, est

à tout jamais déshonorée dans l'Histoire.

Les autres camarades étaient dans la deuxième

voiture.

L'arrivée

à Compiègne

Nous

arrivons à Compiègne, et pénétrons dans

le camp. C'est un ancien quartier de cavalerie avec une grande cour

entourée de bâtiments. Les immeubles de droite forment

le camp A, ceux de gauche le camp B, au fond le camp C.

Une haute palissade contourne le camp avec plusieurs

réseaux de barbelés. De nombreux miradors, munis de mitrailleuses

et de puissants phares, permettent aux sentinelles de semer la mort

dans tous les coins du camp.

À notre descente de voiture, nous entrons dans

cette cour où des milliers de détenus se promènent.

Un officier français nous conduit au camp C,

où l'on nous prend nos papiers et toute somme d'argent au dessus

de 500 francs.

Nos bagages sont fouillés et, après quelques

explications du chef de camp sur le règlement intérieur,

nous sommes conduits au camp B.

Le chef de camp, qui est un détenu, avait une mauvaise

presse. Toujours bien ganté, bien « fringué »,

il fume cigare sur cigare.

Aucune chambre n'ayant assez de lits libres pour loger

les 50 Marnais, nous dûmes nous scinder en trois groupes.

La vie du camp était supportable.

La nourriture était améliorée par

les soupes et les colis de la Croix-Rouge.

Il y avait des livres et l'on pouvait organiser des conférences.

Il y avait même un vieux piano sur lequel notre ami

ESTEVA joua quelques morceaux choisis.

La journée est calme, mais, nous apprenons que le

soir, des boches ivres lançaient leurs chiens-loups contre les

détenus, rentraient dans les chambres et nous matraquaient pour

se distraire.

Si les Rémois avaient largement à manger,

grâce aux provisions que nous avions dans nos bagages, il n'en

était pas de même des camarades communistes, qui, depuis

plusieurs années étaient traînés de prison

en prison pour finalement être livrés aux boches. Ils crevaient

de faim et étaient réduits à ramasser les déchets

de la cuisine.

L'annonce

du départ pour l'Allemagne

Une

semaine après notre arrivée, on annonce un départ

pour l'Allemagne. L'appel des partants se fait dans

la cour en présence de tous les détenus.

Le camarade PATÉ, de Reims, fait partie de

ce convoi.

Depuis que nous sommes ici, nous avons fait la connaissance

de nombreux patriotes de toutes les régions de France.

Ce sont des militants syndicalistes, socialistes,

communistes, des prêtres, des généraux, des officiers,

des aristocrates. Toutes les couches sociales de la nation sont représentées.

La nuit qui précéda le départ

de nos nouveaux amis, fut très agitée.

Les chants de La Marseillaise, de L'Internationale,

s'élevèrent dans toutes les chambrées. Le chant

le plus lugubre était À Compiègne, émouvante

complainte chantée par les victimes dans le calme de la nuit.

Les boches furieux nous menacent. Puis c'est le « tac-tac »

de la mitrailleuse qui couvre les chants. Sur qui ? Pourquoi cette mitraille

? On ne peut aller aux renseignements. Toute personne qui sort la nuit

est certaine d'être abattue. Ce fut le cas d'un juge d'instruction

et d'un Italien tués quelques jours auparavant, en sortant du

block, le soir.

La déportation en l'Allemagne

L'heure

du départ

Voici

le jour. Voici l'heure du départ. La séparation est douloureuse

bien qu'il n'y ait que quelques jours que l'on se connaisse.

Nous profitons des places rendues libres dans notre chambre

pour regrouper les Marnais.

Nous nommons GOUSSIEZ chef de chambrée.

D'autre part, MARTIN et NEYRAUD sont nommés coiffeurs

du bâtiment.

Chaque jour arrivent de nouveaux convois de détenus

de tous les coins de France.

Les membres de certains convois sont couverts de

vermine, exténués de fatigue et meurent de faim.

Nous

partons

Le

18 mai 1944, nouvel appel. Notre tour de partir est arrivé.

D'oreille en oreille, de bouche en bouche, on colporte

le conseil de bien regarder la liste en émargeant nos noms pour

voir le nombre de croix qui figurent devant.

Pas de croix, c'est devenir travailleur libre ; une

croix, travailleur surveillé ; deux croix, camp de concentration

; trois croix, forteresse.

Vous pensez si chacun ouvrait ses «mirettes »

pour tâcher de deviner le sort qui lui était réservé.

Mais en fait, c'était une mise en scène pour

nous diviser.

L'important était de laisser espérer que

la plupart seraient travailleurs libres en Allemagne et leur enlever

toute envie de s'évader au cours du voyage.

Des Rémois, il y en avait trois : PAYARD, LACOMBE

et moi avec trois croix.

Pour le voyage nous n'avons pas le droit de prendre

des bagages.

On fait des colis avec nos réserves, qui soit-disant

doivent nous suivre, mais c'est simplement une façon de nous

voler la nourriture et les vêtements que, par des privations et

des sacrifices, nos familles avaient pu nous envoyer.

Jamais nous n'avons reçu nos paquets.

Les boches se sont régalés pendant que nous

crevions de faim.

Le 21 mai 1944, nous quittons le camp.

Seul, notre camarade DOCQ doit rester, ayant plus de 60

ans.

Pour moi, cette séparation est pénible, car

je quitte mon vieux camarade de combat.

Dans

le wagon

Entassés

80 à 100 par wagon à bestiaux, notre convoi, qui comprend

2 400 hommes, part de Compiègne vers une destination inconnue.

Nous passons à Laon, Charleville, Sedan, Metz.

Le long du parcours, nous écrivons des messages

qu'au passage des gares nous lançons aux civils, en les priant

de les faire parvenir à nos familles.

J'ai eu de la chance. Grâce à une personne

dévouée ( je crois que c'est un garde-barrière

près de Charleville ), mon petit mot est arrivé à

ma famille.

À la tombée de la nuit, nous passons

à Sedan.

La frontière approche, le moment est décisif.

Nous sommes une dizaine décidés à nous évader.

Un camarade a pu soustraire à la fouille un couteau. La lame

entaille le bois, déjà la scie entre en action. Ce travail

ne s'est pas fait sans bruit. L'alerte est donnée dans le wagon.

Des consultations se font à voix basse.

Les boches avaient déclaré au moment

du départ que toute tentative d'évasion serait sévèrement

réprimandée ; ceux de la voiture qui n'auraient pu

fuir seraient fusillés.

Un homme se fraie un passage pour parvenir à notre

groupe et nous déclare que la grande majorité du wagon

s'oppose à notre évasion.

Nos camarade croient devenir des travailleurs libres et

estiment que bientôt la guerre sera finie.

Ils ont des gosses et pensent qu'il est inutile de risquer

leur peau.

Protestation de notre groupe : nous estimons que s'évader

est le droit le plus élémentaire d'un prisonnier. Les

poings se ferment, les visages se crispent, l'atmosphère est

lourde. Va-t-on se battre ? Allons-nous à une douzaine, faire

face aux assaillants ?, non.

Le train ralentit. «Tac-tac-tac-tac ».

Les mitrailleuses crépitent. Dans le wagon voisin, la tentative

d'évasion est réussie, mais trop tôt découverte.

Un noir anglais avait pris le commandement de l'expédition :

40 camarades ont pu prendre la fuite.

Les sentinelles allemandes courent d'une voiture à

l'autre, découvrent la brèche dans le wagon, font descendre

les détenus qui n'ont pas eu le temps de fuir, les rouent de

coups de matraque, les mettent à nu et les entassent dans un

autre wagon. C'est fini, on ne pourra plus se sauver.

La

frontière

À

l'aube, nous passons la « frontière ».

Le train s'arrête. La porte s'ouvre. Devant nous,

une douzaine de gradés boches. Deux de ces brutes montent et

sans une parole, à coup de matraque, entassent les cent détenus

dans une moitié du wagon. C'est pour nous compter, paraît-il.

La Gestapo de Compiègne livre le troupeau humain

au Grand Reich.

La réception est brutale, les dernières illusions

s'envolent au premier contact avec l'Allemagne hitlérienne.

La deuxième nuit, nous entrons en gare de Metz

au moment où les sirènes de la ville sonnent l'alerte.

Nous commençons à respirer difficilement,

car depuis Compiègne nous n'avons rien eu à boire.

Puis, dans la matinée, nous passons à Sierck,

et longeons la Moselle.

En gare de Coblenz, le train s'arrête. Nous sommes

tous souffrants, nous étouffons. Sur le quai de la gare, des

jeunes filles de la Croix-Rouge ravitaillent nos gardiens. Dans notre

wagon, un vieux prêtre, qui connaissait un peu l'allemand, implore

un peu d'eau. Pour toute réponse, la jeune fille se met à

rire. Le prêtre lui fait remarquer que nous avons des agonisants.

L'Allemande prend un quart d'eau, le répand à terre et

dit : « Tu n'en auras pas, cochon ».

Le train repart. Il ne devait s'arrêter que

quelques heures plus tard.

Dans toutes les voitures ce ne sont que plaintes, prières,

pleurs et ces cris : « À boire par pitié ».

Enfin les portes s'ouvrent. Le long de la voie, une

tranchée est pleine d'eau. Deux hommes par

wagon sont autorisés à aller chercher de cette boisson

pour l'ensemble des prisonniers. Cette eau imbuvable est sale. Elle

est chaude, en boire est dangereux, mais peu importe, nous ne sommes

plus en état de raisonner : crever pour crever, nous buvons.

Le camp de Neuengamme

L'arrivée

à Neuengamme

Le

quatrième jour de ce supplice nous arrivons à Neuengamme

dans un état d'inconscience et d'abrutissement.

Nous avons des morts, des agonisants, des fous.

Les Marnais sont tous vivants. GOBERT, boulanger à

Fismes, a terriblement souffert. Il sera admis à l'infirmerie

du camp.

Dans la cour du camp, nous sommes mis en colonnes

par cent.

Après nous avoir compté une dizaine de fois,

une grosse brute, habillée en bagnard avec un brassard noir où

deux lettres en blanc sont inscrites : " LA " ( c'est

le chef de camp, le Lager Altster ), hurle quelques mots que

l'interprète, un communiste belge, nous traduit : « Les

Juifs, les Noirs et les Prêtres, sortez des rangs ».

Un petit groupe se forme, composé de prêtres

et de trois noirs. Les Juifs que rien ne distingue de l'ensemble des

détenus, restent dans les rangs.

Dans les rangs des camarades tombent évanouis.

Ce camp est lugubre : une cour immense, cimentée,

avec des baraquements en bois peint en vert de chaque côté.

Au fond, se dressent d'imposantes habitations toutes neuves. À

l'entrée, des immeubles semblables sont en construction.

Les maisons de droite sont réservées

à l'infirmerie, autour de laquelle sont allongés au soleil

des cadavres vivants, vêtus seulement d'une chemise.

Les baraques de gauche servent de réfectoire

aux détenus qui travaillent dans les usines proches du camp.

Une musique grotesque se fait entendre ; ce sont des

camarades qui, leurs douze heures de travail terminées, rentrent

au camp, au pas cadencé. Ils défilent devant nous... Qu'ils

sont maigres et mal habillés. Leurs vêtements en loques

sont marqués par des « X » de couleur jaune

ou rouge.

Sur leur poitrine, un matricule et un losange, rouge pour

les politiques, vert pour les « Droits communs »,

noir pour les asociaux et violet pour les homosexuels.

Voici deux heures que nous sommes descendus du train et nous sommes

toujours debout, immobiles dans la cour. Les rangs s'éclaircissent,

les copains tombent et nul n'a le droit de les secourir.

Enfin on nous dirige vers les bâtiments du fond

pour nous entasser dans des caves. Pour y pénétrer, il

faut passer par une porte de chaque côté de laquelle deux

Kapos frappent à tour de bras en criant : « Schnell

! ».

C'est la bousculade, les forts poussent, les faibles

tombent sous les coups de trique et sont piétinés par

cette masse d'hommes affolés par les menaces et abrutis par les

quatre journées de jeûne et de souffrances.

La

fouille

Dans

ce sous-sol, la poussière et le manque d'ouvertures, rendent

l'air irrespirable.

Trois ou quatre Kapos commencent à nous distribuer

une boisson fade. Chacun se précipite. C'est

tout de même bon, on a soif depuis si longtemps. Nos

serveurs se disent communistes et les Français qui se déclarent

leurs amis politiques reçoivent des cigarettes et double ration

de ce breuvage.

Dans un coin, un prêtre, dont la soutane blanche

brille dans l'obscurité, semble dormir debout. Il paraît

jeune, mais les traits de son visage expriment la souffrance et sa maigreur

fait pitié. Le boche, qui me servait un quart d'eau chaude, l'ayant

aperçu, fonce furieux sur le malheureux et le terrasse à

coups de pieds et à coups de poings. Satisfait de son héroïque

action, la brute revient vers nous, la poitrine bombée. Il est

surpris de ne rencontrer autour de lui que des regards hostiles. Ce

salopard se trouvait pour la première fois en face de l'unité

française contre la bestialité allemande.

C'est par petits groupes que nous devons évacuer

le sous-sol, d'où l'on nous emmène à la dégradation

totale de notre personnalité.

Mon tour est arrivé. Il est quatre heures du matin.

C'est la dernière fois que je regarderai ma montre.

ESTEVA et MENU m'accompagnent.

Nous passons dans une pièce, où l'on nous

dépouille de tout ce que nous avons : montres, bagues, portefeuille,

habits, etc.

On doit sortir nu comme un ver.

Que de tristes scènes dans ce lieu : c'est

le petit gars qui veut conserver la bague de sa fiancée, le papa

une petite photo de ses enfants, le jeune patriote celle de sa maman.

C'est tout ce qui nous reste : ce petit bout de papier

dans le creux de la main, c'est notre raison de vivre, c'est notre bonheur.

Mais la brute hitlérienne veille. Il faut ouvrir

les mains, les nerfs de bœuf frappent les échines nues.

La gorge se serre, les larmes jaillissent. Ce ne sont pas les coups

qui nous font souffrir, c'est la prise du dernier objet qui nous rattachait

à l'être cher resté en France.

« Les vaches, pas même une photo ! »",

déclarent certains d'entre nous.

Une cordelette avec une plaque immatriculée

nous est passée au cou. ESTEVA, MENU et moi

avons successivement les numéros 31 270, 31 271 et 31 272.

Dans la pièce voisine, une douzaine de coiffeurs

nous tondent tout ce qui est poil. Là, un camarade est à

genoux pour se faire couper les cheveux, un autre se fait raser la barbe

et la moustache, le suivant est rasé sous les bras et sur la

poitrine puis sur le dos, un autre, jambes écartées, est

savonné entre les cuisses.

Depuis 24 heures, nos figaros n'ont pas eu un moment

de repos, ils tombent de fatigue et ont parfois un coup de rasoir malheureux.

Alors c'est la verge ou les parties qui en souffrent. Cette blessure

s'envenimera dans quelques jours et pourra entraîner la mort (

Nous avons connu le cas ).

Après une bonne douche, nous sommes habillés

avec des défroques de civils ( des Russes assassinés

par les Allemands ).

Pour finir, nous passons dans un bureau pour remplir

une fiche : je serai en peine de vous dire de quoi il était question.

Un seul mot m'est resté dans la mémoire : « Gaulliste

? ». « Oui ! ».

Quatre

dans un lit

Il

est huit heures du matin. Nous pouvons enfin nous allonger à

quatre dans un lit de 1 mètre de large. Mais peu importe, c'est

la première fois depuis une semaine que nous allons dormir.

Au réveil les amis se cherchent. On se regarde,

on ne se reconnaît pas, tellement les misérables tenues

que nous portons nous ont transformés.

Enfin, les Champenois sont réunis.

GOBERT de Fismes, qui est à l'infirmerie, nous inquiète.

Le lieutenant DUCRISIER décline à vue d'œil.

Il est diabétique et les boches lui ont volé ses médicaments.

Il est courageux et sait que sans soins, il va mourir, mais il veut

rester avec nous. Quelques jours après il tombe et nous devons

le porter à l'infirmerie.

GOBERT et DUCRISIER seront les premières victimes

de notre groupe.

Nous avons du mal à voir DERVIN de Fismes ;

les nazis lui ont pris ses béquilles. Pauvre ami ! Lui qui aimait

tant, malgré son infirmité voyager de groupe en groupe.

Il avait toujours quelques mots désobligeants à l'égard

des nazis, qui déridaient les plus aigris. Faute de béquilles

il est contraint de solliciter le secours de deux camarades pour se

déplacer, en s'appuyant sur leurs épaules. Nombreux étaient

les infirmes dans cette situation.

Chaque jour, nous restons pendant des heures debout

et immobiles dans la cour, où se fait le triage pour le départ

en kommando. Les boches recherchent des métallurgistes et des

ouvriers du bâtiment.

Pour rester ensemble et ne pas travailler pour le Grand

Reich nous déclarons être sans profession ou être

fonctionnaires. C'est d'autant plus facile que les boches ont confiance

dans nos déclarations.

Pour ma part, je me déclare employé du bureau

d'architecture de Reims.

Notre combinaison ne réussit qu'à moitié.

Un matin nos camarades CHANTERENNE et MARTIN sont coupés du gros

de notre groupe et désignés pour le premier départ

en kommando.

C'est fini, nous ne pouvons même pas faire nos adieux

à ces deux bons camarades et nous ne les reverrons plus vivants.

CHANTERENNE disparut vers la fin des hostilités mystérieusement,

comme ont disparu des milliers des nôtres. MARTIN, ramené

en France, dut être hospitalisé à Paris où

il succomba le 22 août 1945.

La

visite médicale

Ce

matin notre colonne est coupée de l'ensemble des détenus

et nous sommes conduits à la visite médicale. C'est dire

que notre tour pour le départ dans les camps de travaux forcés

est arrivé.

Complètement nus dans la cour du camp, sous la pluie

et le vent, nous attendons durant des heures pour passer devant le toubib.

Cette situation devient inquiétante et fait que MENU, le plus

chétif d'entre nous, s'énerve et rouspète : « Les

vaches, ils veulent nous faire crever ! ».

Depuis quelques instants un Allemand, détenu

politique, nous regardait avec bienveillance. Il s'approche de nous

et nous raconte sa triste histoire. : « Je suis

le député communiste d'Hannover, arrêté en

1933. Avec 10 000 de mes camarades, nous avons construit ce camp.

C'était autrefois un vaste marais. Nous n'avions même pas

une baraque pour dormir. Nous nous reposions à même la

terre humide. Sur dix mille nous restons quelques centaines de survivants.

Voyez la-bas cette construction, c'est le four crématoire. Cette

fumée, c'est tout ce qu'il reste des vôtres qui sont morts

ces jours derniers. C'est par la même cheminée que sont

parties en fumée les meilleures intelligences, les meilleures

volontés allemandes. Mais à présent c'est fini.

L'hitlérisme va succomber. Il faut tenir bon encore une année

et nous serons libres ».

Une année ! Il est fou, le frère. Pour

le 14 juillet la guerre sera finie !

À cette réponse, il oppose un doux sourire,

tout de pitié et de doute. Il ne veut pas nous contredire. Il

en a tellement vu. À présent il entrevoit la fin, même

si cela devait durer encore quelques années, cette fin qu'il

n'entrevoyait pas avant la guerre. Mais nous ne pouvons admettre de

souffrir encore une année, car c'est la mort qui nous attend.

Cependant nous avions tous raison : la guerre dure

encore une année et la plupart des nôtres sont morts.

Le Kommando de Fallersleben

Losange

rouge, bande blanche

Nous

partons en kommando.

Notre groupe est composé de 800 détenus :

400 Français, 200 Russes, 150 Espagnols et quelques Belges, Italiens,

Yougoslaves, Hollandais, Anglais, etc.

Pour le départ nous portons la tenue rayée

avec sur la poitrine un losange rouge et une bande blanche portant notre

numéro.

Dans le losange, une lettre indique notre nationalité

: pour nous le F « Français ».

Cette nouvelle tenue nous plaît mieux. Elle est propre

et souvent neuve.

Le 31 mai 1944, nous embarquons pour Fallersleben.

Cette ville industrielle possède une usine

très moderne construite en 1936 avec les actions imposées

aux travailleurs pour fabriquer les fameuses autos populaires. Pour

le moment il n'en sort que du matériel de guerre. Cet immeuble

de deux kilomètres de long, cinq cents mètres de profondeur,

haut de plusieurs étages, occupe 18 000 ouvriers dont 15 000

étrangers. La cuisine de cette fabrique fournit 120 000 repas

par jour.

Dès notre descente du wagon, nous sommes encadrés

par une forte garde de SS.

Parmi les civils que nous croisons en chemin, il se trouve

plus de Français, d'Italiens ou de Polonais que d'indigènes.

Est-ce la honte ou la pitié qui fait baisser la tête à

ces gens lors de notre passage ?

Nous traversons la ville et passons devant les camps

de prisonniers de guerre anglais et français qui nous font des

signes d'amitié.

Notre kommando se trouve à quatre kilomètres

de la ville et n'est pas encore terminé au moment de notre arrivée.

Il se compose de quatre blocks ( bâtiments

), entourés de fils électrifiés. Cinq

miradors dominent l'enceinte.

Un lieutenant SS nous souhaite la bienvenue et nous fait

distribuer, une demi-heure plus tard, des coups de trique avec le couvert

et deux couvertures.

Au

travail !

Chaque

block comprend 8 chambres.

Dans chacune desquelles habitent 24 hommes, divisés

en demi-chambrée.

Les premiers jours, notre travail consiste à

aplanir la cour, arracher l'herbe et faire des allées autour

des bâtiments.

Pour ce travail, nous n'avons pas d'outils, chacun doit

se débrouiller. On se sert d'une planchette, d'un rondin de bois.

Ceux qui n'ont rien trouvé doivent labourer la terre avec leurs

mains et encourir le risque d'un coup de gourdin au passage d'un gardien.

Quelques jours plus tard nous sommes sélectionnés

et répartis dans des colonnes de travail. Nous devons construire

150 maisons provisoires avec routes, trottoirs, jardins, etc.

Pendant 11 mois nous allons vivre dans des conditions inoubliables.

Nos

gardiens

Nous

avions à faire à deux sortes de gardiens : les SS et les

Kapos.

Les premiers, au nombre d'une cinquantaine, étaient

des jeunes hitlériens qui préféraient frapper des

hommes sans défense, appuyer sur la gâchette pour abattre

un homme comme un lapin, plutôt que d'aller au front.

Les Kapos étaient des boches de droit commun qui

avaient été condamnés aux travaux forcés

pour crimes ou vols. Ils couchaient dans nos « blocks »

et avaient droit de vie et de mort sur les détenus. Il arrivait

que la cruauté de ces bandits dépassât de beaucoup

celle des SS.

Le

travail forcé

Dans

les équipes de maçons, nous étions encadrés

par des civils italiens et allemands qui étaient nos moniteurs.

En Allemagne, on apprenait vite le métier : un marteau,

une truelle et en route. On empile les agglomérés et les

briques, on monte des murs, des cheminées, on fait du dallage.

Chacun fait de son mieux, car c'était dans ce travail que l'on

était le moins frappé.

C'est ainsi, qu'après quelques semaines, nos

camarades ESTEVA et GOGUEL auraient pu rivaliser avec les meilleurs

maçons.

Les équipes de terrassement étaient

les plus à plaindre. Les Kapos étaient terribles, la terre,

fort argileuse dans la région, collait à la pelle.

Ces déportés, qui pour la plupart n'avaient

jamais eu un instrument de travail entre les mains ( cette colonne comprenait

ceux qui n'avaient pas de professions manuelles : officiers, professeurs,

instituteurs, ingénieurs, etc. ) étaient fatigués

après quelques heures de travail. Dès qu'ils voulaient

souffler un peu les « Los, Los » du « Chleu »

retentissaient accompagnés du bruit sourd des coups sur les échines.

La colonne de transport amenait les matériaux

sur le chantier. Il fallait pousser les wagonnets jusqu'à la

gare qui était à deux kilomètres, décharger

les wagons, charger les wagonnets et revenir avec le bois, le ciment,

le sable.

Ces allers et retours usaient rapidement les sabots

de bois qui nous chaussaient, et, comme l'article de remplacement manquait,

on voyait nos camarades les pieds nus, en sang, dans la boue et la neige.

Notre camarade MENU, qui a fait ce travail un moment, en pleurait tous

les soirs.

La colonne des peintres, celle du bois, étaient

moins frappées.

La

faim - La soif

Au

mois de juin, nous n'avions pas d'eau au camp, la chaleur était

vive et l'on voyait de pauvres copains chercher des flaques d'eau, se

coucher sur le ventre et boire cette boue à même la terre,

cela malgré les coups distribués par les SS qui avaient

peur d'être contaminés, si des maladies contagieuses venaient

à se déclarer dans le camp.

Pour douze heures de travail, nous touchions 300 grammes

de pain fabriqué avec un mélange de céréales.

Souvent la terre et la pierre croquaient sous la dent :

20 grammes de margarine et une rondelle de pâté, venu plutôt

d'un laboratoire que d'une charcuterie, un litre de soupe à midi

et un demi-litre le soir.

Le plus souvent, la soupe était de l'eau avec des

rutabagas. Parfois, on y ajoutait de la farine avariée. Elle

devenait alors amère et sentait le moisi, souvent même

la m....

Dès le mois de juillet 1944, les grands mangeurs

commencèrent à souffrir, on sortait de table pour entendre

dire : « Cette maudite soupe m'a excité l'appétit,

j'ai plus faim qu'avant de manger ». Le matin, le copain,

en guise de bonjour, vous disait : « J'ai faim »

et c'était la même plainte jusqu'au coucher.

La nuit la faim nous tiraillait l'estomac. Alors nous

rêvions de tables abondamment servies, de mets délicieux

et de boissons rafraîchissantes.

Quelle désillusion au réveil !

La

tragédie du partage des vivres

Lentement

nous nous affaiblissions, nous arrivions à l'entrée de

l'hiver, il nous aurait fallu plus de matières grasses, plus

de calories et c'est à ce moment que les boches diminuèrent

de 50 % notre nourriture déjà insuffisante.

Nous avions compris : c'était la mort lente mais

certaine, si nous n'étions pas délivrés dans le

plus bref délai.

Mais l'instinct de conservation dominait. Nous ne voulions

pas mourir, nous voulions tenir le plus longtemps possible. Chaque journée

était une victoire.

Les scènes pénibles commencèrent.

Les meilleurs amis se volaient la pain.

On rendait souvent visite aux malades pour leur voler ou

leur mendier leur pauvre nourriture, : « Ne te

force pas à manger si tu as de la fièvre, ça ne

te vaut rien ami. On est de la même région, surtout ne

donne rien aux autres, etc. ». Le camarade mourrait s'il

écoutait le conseil, mais peu importait, le quémandeur,

lui, voulait vivre.

Dans les blocks, le partage des vivres devenait

une véritable tragédie. Les parts étaient discutées,

chacun se trouvant lésé.

On ne peut se rendre compte, à moins d'y être

passé, du bonheur que l'on ressent lorsque, affaibli, crevant

de faim, le caractère aigri, on peut fumer une cigarette.

Nous touchions dix cigarettes par semaine. Certains les

fumaient le premier jour et les jours suivants souffraient énormément.

Il leur fallait fumer à tout prix, et ils vendaient leur ration

de pain et leur soupe, ils allaient au suicide.

Nous essayions de faire la morale à ces copains,

puisque même les meilleurs d'entre nous se laissaient tenter et

achetaient contre leur tabac le pain de ces malheureux.

C'était la lutte pour la vie. Il fallait que les

uns meurent pour que les autres puissent vivre un peu plus longtemps.

« Tu fumes et tu vas mourir, tu ne fumes

pas et tu mangeras pour vivre plus longtemps » était

la devise du camp.

Le

premier crime

L'équipe

de terrassement travaillait le long d'un bois.

Profitant d'un moment d'inattention des gardiens, un jeune

Russe tenta de s'évader.

Les SS l'ayant aperçu, foncèrent sur lui.

Se voyant pris, il leva les bras en l'air.

À une demi-douzaine, les brutes le frappèrent

à coup de crosse de mousqueton et lui défoncèrent

le crâne.

Le cadavre fut ramené au camp et le docteur MONS,

d'Amiens, dut ouvrir la boite crânienne pour en extraire la cervelle

et l'étaler sur la poitrine du corps nu, qui fut allongé

au milieu de la cour.

Un par un, nous dûmes passer devant cette dépouille

mutilée.

Les Russes passèrent les premiers ; les Français,

qui suivaient, se découvrant respectueusement devant le mort,

tombèrent aussitôt sous les coups des SS. Notre

camarade BORDELAIS, de Villers-Allerand, fut une des victimes.

Mais les Français ne sont pas des lâches ;

bien des fois, ils l'ont montré, et une fois de plus le montrèrent

aux boches.

Malgré les coups, courageusement, les suivants

se découvrent et tombent à leur tour. Une douzaine des

nôtres sont déjà assommés,

Nos bourreaux sont déconcertés. Ils

nous font dire alors qu'on pouvait saluer le mort, mais qu'au passage

nous devions bien regarder le corps, car c'était le sort qui

attendait tous ceux qui tenteraient de s'évader.

Nous avons regardé le cadavre mutilé

de notre jeune camarade, et l'horrible vision est toujours devant nos

yeux. Elle est la garantie que jamais les survivants de cette tragédie

ne pourront oublier que les Allemands sont des sadiques et des assassins.

Le

calvaire d'un lieutenant-colonel Labat

Jean

LABAT de Biarritz, lieutenant-colonel d'infanterie, arrive un beau soir

dans notre chambrée où il fut assez froidement reçu,

car il prenait la place d'un ami.

Il était officier supérieur, il respectait

le Maréchal, il était très maladroit manuellement,

mais n'arrivait jamais à faire convenablement son lit, ce qui

était un danger pour toute la chambrée. Pour un grabat

en désordre, on voyait toutes les paillasses voler à travers

la cour.

Mais la douceur, la bonté et la grandeur morale

de cet officier français lui valurent rapidement le respect de

tous et de solides amitiés qui adouciront au maximum les souffrances

qu'il devait endurer.

Toute la journée, il roulait une brouette chargée

d'agglomérés en ciment. Très faible, il n'en prenait

que deux à la fois.

Mais un jour le civil allemand qui le commande, estime

que ce n'est pas suffisant et charge la brouette doublement. Labat s'efforce

de pousser son véhicule, mais la roue s'enfonce dans la terre,

l'empêche de démarrer. Ce voyant le « Schleuh »

le frappe.

Connaissant un peu l'allemand, qu'il avait appris

en activité, LABAT fit face à son ennemi et lui dit : « Je

suis un homme et non un chien ».

Cette réponse et la crânerie de l'officier

mirent en rage les boches, et c'est à plusieurs qu'ils lui infligèrent

une correction, l'abandonnant à terre sans connaissance, la figure

en sang.

Le soir, à l'appel, sur les rangs, LABAT doit

sortir et l'interprète fait savoir qu'il doit recevoir 50 coups

de trique pour refus de travail.

Aussitôt, en présence de l'officier SS, notre

ami, tenu par la tête, est frappé par un boche à

toute volée avec un manche de pioche.

Au 25ème coup, le tortionnaire abandonne, en

sueur, et exige d'un Espagnol, bâti en hercule, boxeur de profession,

qu'il frappe à sa place. Honteux, mais craignant d'encourir la

colère des boches en cas de refus, l'Espagnol fait semblant de

frapper.

Au 4ème coup, les SS lui arrachent la trique des

mains et c'est un autre Allemand qui donne à Labat les 25 autres

coups.

La punition terminée, l'officier français

se relève sans une larme, sans un cri, un sourire de dédain

aux lèvres. Il regarde froidement et fièrement ses bourreaux

avant de rentrer dans le rang. C'était sublime, nous avions envie

d'applaudir notre ami.

De retour à la chambre nous l'avons serré

dans nos bras. Les boches étaient furieux. Ils avaient voulu

voir un colonel français pleurer et crier de douleur, mais n'auraient

pas supposé que notre orgueil patriotique pouvait supporter les

souffrances physiques les plus violentes.

Malgré son courage, malgré le calme

apparent que conservait son corps rompu et meurtri, la mort impitoyable

s'empara de cette âme si noble.

Quelques jours après, nous prenions une douche improvisée

dans la cour ; voyant la maigreur de LABAT, ses plaies sur les

fesses et sur les reins, l'officier boche, qui lui avait infligé

la punition, pris de remords ou par crainte de l'avenir, ordonna de

lui donner chaque jour un litre de soupe supplémentaire.

De cette soupe, LABAT en mangeait la moitié

et distribuait l'autre moitié aux camarades de sa table.

Cette aumône, bien digne du sadisme boche, lui

fut supprimée un mois plus tard.

Tous les tourments endurés provoquèrent des

éruptions d'abcès dans le cou et sous les bras.

Il fut hospitalisé en septembre.

Sorti de l'infirmerie en octobre, il reprit courageusement

le travail mais il ne se passait pas de jours qu'il reçoive des

coups des Kapos et des « Vorarbeiters ».

« C'est dieu qui le veut » me disait-il

souvent.

Hélas, les souffrances de l'homme ont des limites.

Le froid, la faim et les mauvais traitements ont eu raison

de ce brave.

« Tu diras à mes enfants que leur père

est mort en bon Français et en bon chrétien »,

me dit-il la veille de sa disparition.

Les

tortures morales

Non

seulement les hitlériens nous faisaient mourir à petit

feu en nous privant de nourriture, en nous rouant de coups, mais, en

plus, avec un raffinement calculé, ils savaient nous tenir en

état de constante crainte : ils nous menaçaient

du four crématoire ; plutôt que de nous laisser délivrer

par les Anglais ils devaient nous fusiller ou nous noyer en mer.

En hiver, pour des motifs futiles, on devait rester

une partie de la nuit sous la neige dans la cour.

Malgré ce régime inhumain les Champenois

tenaient, le moral était bon.

Notre chambre était la meilleure du camp.

Bien que la majorité des camarades fussent de vrais

laïcs, c'est dans notre chambre que GERMAIN, curé du Jura,

célébrait son office le dimanche matin. Avec

empressement, nous montions la garde pour éviter que des camarades

soient surpris par les boches qui haïssaient la religion.

Ce jeune curé avait été déporté

pour avoir prêté sa soutane aux aviateurs anglais.

Déjà, à Compiègne, l'abbé

GERMAIN était devenu notre ami.

Les onze mois qu'ensemble nous vécûmes dans

le camp de la mort, nous permirent de connaître la grandeur et

la haute moralité de ce prêtre.

Son dévouement était sans limite, toujours

prêt à secourir ses semblables.

Sa journée terminée, malgré le pénible

travail de terrassement auquel il était affecté, il passait

ses heures de repos auprès des malades et des mourants.

Son plus grand chagrin était qu'il ne pouvait faire

communier les chrétiens qui mouraient.

Sachant le réconfort que la religion apportait

aux croyants et voulant faire plaisir à GERMAIN, je lui avais

promis de risquer le tout pour le tout pour essayer de lui donner satisfaction.

C'est ainsi que grâce à un prisonnier de guerre

de Touraine, André BÉDOUIN, je lui apportait une centaine

d'hosties consacrées au camp. Jamais je n'oublierai l'émotion

du prêtre lorsque je lui remis le précieux paquet.

Comme nous tous, l'abbé GERMAIN connut les

coups de matraque.

Comme LABAT il connut les abcès et, malgré

sa foi, son courage et sa volonté, il succomba dans ce pays maudit,

sans avoir revu la France et ses braves paysans du Jura qu'il aimait

tant.

Avec l'hiver, notre calvaire devint encore plus pénible.

Les hommes tombent comme des mouches.

Malgré tout, les Champenois passeront Noël

ensemble.

Vers la fin janvier 1945, le découragement se met

dans nos rangs, nous sommes complètement épuisés.

Ce

qui reste de vos camarades « La fumée »

L'épuisement

commence

Dans

la même semaine, doivent être hospitalisés : ESTEVA,

MOULS, NEYRAUD, PAILLARD, MENU, LACOMBE, FLORION de Reims, BORDELAIS,

GARITAN, PETITFRÈRE de Villers-Allerand, LEMEMME d'Épernay,

etc.

Quinze jours plus tard c'est à mon tour et à

celui de LETILLY de Fismes.

Pour se faire admettre à l'infirmerie, il fallait

être complètement épuisé.

Ce lieu était l'épouvante de tous, car c'est

là que se sont déroulés des drames terribles dont

je vous citerai quelques exemples.

Tous les trimestres passait une commission qui désignait

les malades devant être conduits à Neuengamme pour se faire

soigner. Les soins, quels soins ! Une piqûre et le four crématoire.

Un jour un de nos camarades de chambrée, TARIF,

sous-chef de gare de Bordeaux, ayant une jambe infectée, doit

être immédiatement amputé.

Sur le rapport de JEAN, jeune docteur de Bordeaux,

les SS vont quérir un chirurgien dans la localité voisine.

Ce « brave » praticien répond qu'il ne

se dérangera pas pour un « bandit » français.

Sur cette réponse, le jeune docteur bordelais

n'hésita pas et réalisa l'opération avec des moyens

de fortune. L'amputation réussit, mais, faute de nourriture appropriée,

TARIF mourait trois semaines plus tard en avalant sa langue.

Un jeune Parisien, que nous avions surnommé

« Pâte de Fruits » que la peur des coups

avait abruti, se rendit un soir d'hiver à l'infirmerie. Le pauvre

avait fait dans son pantalon ( cela arrivait à bien des détenus

) et il était brûlant de fièvre.

L'infirmier boche, ROBERT, lui infligea une correction,

le doucha avec un seau d'eau glacé, puis l'enferma dans un réduit

dont les fenêtres étaient grandes ouvertes.

Après deux journées de délire,

où toutes les nuits il appelait à son secours sa maman

et ses amis, il mourut de froid.

Suivant son humeur de sadique, l'infirmier allemand

piquait les malades qui mouraient quelques heures plus tard.

JEAN, notre docteur bordelais, veillait et n'hésitait

pas à prendre à partie l'assassin pour l'empêcher

d'accomplir son oeuvre criminelle.

Cet infirmier était pourtant un politique,

détenu depuis plus de douze années dans les bagnes. Personne

ne lui commandait d'assassiner, mais, sûr de l'impunité,

il voulait simplement se rendre digne de la race élue des héros

dont ses maîtres, les SS, étaient les dignes représentants.

Mériter leurs compliments, qui se dosaient à la quantité

des morts journaliers, tel était son but et sa joie.

La

dernière épreuve

Voici

enfin les premiers beaux jours de 1945.

Les Alliés percent les fortifications allemandes,

avançant trop lentement à notre gré.

Des kommandos, qui se sont repliés, viennent échouer

dans notre camp.

Ces nouveaux frères de misère nous renseignent.

Ils ont failli être délivrés, seule une rivière

a empêché cette chance de s'accomplir.

Déjà tous les détenus ont confiance

: le jour de la Libération est proche.

Nos amis les Anglais ne sont plus qu'à 75 kilomètres.

Les boches deviennent inquiets et nerveux.

On ne travaille plus, les routes sont barrées, les

interminables convois de civils sur les routes nous consolent : c'est

la revanche de quarante.

Les premiers jours d'avril 1945, alors que nous pensions

être libérés d'un moment à l'autre, une mauvaise

nouvelle circule : Himmler aurait ordonné d'exterminer les

détenus pour qu'ils ne tombent pas dans les mains des alliés.

L'évacuation du Kommando

Le

canon gronde

Quelques

jours après, vers huit heures du soir, alors que le canon gronde

au lointain, l'ordre arrive de nous évacuer dans un train stationné

en gare. Immédiatement, je cours à l'infirmerie.

Que vont devenir nos malades ? Nul ne sait, nos malheureux

camarades sont laissés à l'abandon.

Je vois ESTEVA méconnaissable. La mort déjà

s'inscrit sur son visage. En me serrant la main il crie : « Je

vais mourir. Que je souffre ! ».

Plus loin un autre grand malade, un ami, SOUQUE de Bordeaux,

m'appelle, me fait ses dernières confidences. Il sait que c'est

la fin.

Puis c'est le tour de PIMODAN qui veut me serrer la main

et me fait des recommandations pour de POIX, son meilleur ami, qui est

très faible.

C'est LACOMBE qui pleure et NEYRAUD qui m'explique que

son cœur va flancher, etc.

Je n'en peux plus. Je me sauve, le cœur défaillant

devant tant de misère et de désespoir, la tête prête

à éclater.

Les oreilles me bourdonnent : « Charlot

j'ai mal ! Charlot je vais mourir ! Charlot, ma femme, mes

enfants, maman ! ».

Rentré dans ma chambre, MASSÉ me demande

ce que j'ai. Je lui raconte ma visite. Il a aussitôt compris.

Ces moments terribles seront inoubliables.

Le

voyage de la mort

Le

soir même nous sommes entassés dans des wagons.

Nous fuyons l'arrivée des Alliés.

C'est le voyage de la mort qui nous conduit dans le camp

d'extermination. Notre train sera le dernier conduit

par les boches, nous couvrons la déroute allemande.

Les Alliés peuvent nous faire sauter d'un moment

à l'autre, rien ne permet aux aviateurs de distinguer notre convoi

d'un convoi de munitions ou autre matériel guerre.

8 avril 1944 - Tout le long de ce parcours, qui durera

quatre jours, nous risquons à chaque minute notre peau.

C'est par centaines que les morts sont descendus des wagons

pendant les arrêts.

Dans les premiers nous comptons plusieurs Champenois dont

notre cher ami ESTEVA.

En quatre jours nous avons touché 200 grammes de

margarine pour nourriture. Des scènes d'héroïsme

et de sauvagerie se sont déroulées pendant ces quatre

journées. Pour une cigarette on tuait un homme ; c'est ce

qui est arrivé à un Rémois, MOULS, ; c'est

ce qui a failli arriver à GOGUEL, qui, assailli une nuit par

une demi-douzaine de Russes, ne dut son salut qu'à sa force musculaire.

Nous sommes souvent arrêtés par l'encombrement

des voies.

Les troupes alliées gagnent du terrain.

Le troisième jour au soir, le front est à

une dizaine de kilomètres de la gare où nous sommes arrêtés.

Dans la nuit nous voyons le feu des pièces d'artillerie et les

maisons qui flambent. Les employés du chemin de fer ont déserté,

même notre mécanicien s'est sauvé. Les civils allemands

pillent les wagons de marchandises. Déjà des obus explosent

à proximité de la gare.

Les officiers allemands réussissent, après

beaucoup de recherches, à trouver un autre mécanicien

pour conduire notre convoi.

C'était la poisse à quelques minutes de notre

libération.

Repartir, quelle déception !

Pourtant le moral est excellent.

Les

Alliés à 2 kilomètres

Dans

un coin du wagon, nous tenons conseil à quelques-uns. Il faut

s'évader. Les Alliés sont à deux kilomètres.

Un petit Savoyard est volontaire pour risquer sa vie pour nous sauver.

Nous arrachons les fils de fer barbelés qui

obstruent la petite lucarne d'aération, par laquelle passe notre

ami, alors que le train roule à 80 kilomètres à

l'heure. Rapidement nous réveillons les copains qui dorment.

Chacun s'enveloppe dans sa couverture et dès que la porte sera

ouverte, on se laissera tomber à plat ventre sur le ballast,

en se protégeant la tête avec les bras.

Après mille difficultés, notre petit

ami, à l'extérieur, réussit à atteindre

la porte et déjà il déroule le fil de fer qui sert

de cheville au crochet de fermeture.

À ce moment le train ralentit. C'est un jour

malheureux pour nous. Notre camarade ne peut achever sa mission. Il

se laisse tomber à terre. Les boches ne l'ont pas vu. Bientôt

il sera libre.

Les

mitrailleuses en action

Dans

les autres voitures, les mêmes tentatives d'évasion sont

tentées.

Les gardiens ont dû apercevoir quelques évadés

et les mitrailleuses se mettent en action.

Beaucoup de copains qui se sauvent sont touchés,

certains le corps à moitié passé dans l'ouverture,

retombent dans le wagon, la tête fracassée.

Toute la nuit, la mitraille crépite autour de nos

prisons roulantes.

Au lever du jour, le calme revient et nous allons

tenter une nouvelle fois l'évasion.

Cette fois-ci, le camarade russe, qui s'est dévoué,

réussit et notre wagon est ouvert.

Déjà une dizaine de camarades ont sauté

et de nouveau les balles sifflent et le train s'arrête.

Rapidement nous refermons la porte. La poussée est

si brutale que le loquet retombe en place, et les boches, qui inspectent

quelques minutes plus tard les wagons, ne s'aperçoivent de rien.

Ils ne pouvaient savoir le nombre exact des prisonniers de chaque voiture,

la hâte de l'embarquement n'ayant pas permis de nous compter.

Le

passage de l'Elbe

Quelques

heures après, nous passons l'Elbe.

Fini l'espoir de retrouver la liberté dans une fuite

possible.

Cette rivière est pour nous l'obstacle qui nous

vaudra, dans les deux semaines qui vont suivre, des centaines de morts.

Elle retarde de quinze jours notre libération.

Trente-cinq kilomètres plus avant nous sommes

débarqués dans un camp en construction.

Dès que nous sommes à terre, nous tombons.

Depuis quatre jours que nous voyageons, nous avons mangé

200 grammes de pain et 400 grammes de margarine.

Au matin nous apprenons la mort de notre camarade GARITAN.

Les baraquements du nouveau camp ne sont pas terminés

et nous couchons à même la terre.

Des corvées sont organisées pour aller chercher

des branches de sapin qui feront notre couche.

Notre arrivée prématurée n'a pas permis

d'apporter du ravitaillement.

Pour une journée nous touchons 120 grammes de pain

et un doigt de miel artificiel.

Pour comble de malheur, chaque journée apporte

de nouvelles arrivées de prisonniers. Chaque nouveau convoi déverse

autant de cadavres que de vivants.

Les survivants sont réduits à l'état

de squelettes ; nos visages sont horribles ; on se fait

peur. Comme nous, ils sont restés dans les wagons une semaine

sans manger.

La

famine

Vers

le 25 avril 1945, nous n'avons plus de force pour tenir debout.

Nous restons des journées entières couchés.

Sur 3 000 prisonniers, 80 à 100 meurent chaque jour

de faim.

Nos camarades LETILLY, PAILLARD et FLORION sont complètement

épuisés et sont conduits à l'infirmerie.

C'est la famine dans toute son horreur.

Les rares voitures qui amènent du pain sont prises

d'assaut dès qu'elles traversent la cour. Cependant elles sont

bien gardées. Les SS qui accompagnent le véhicule, tuent

à chaque tentative 5 ou 6 hommes. Les prisonniers ne se laissent

plus raisonner et le lendemain c'est de nouveau le pillage des vivres

et le carnage.

La situation est telle que, la nuit, les cadavres

sont mutilés, certains malheureux étant devenus cannibales.

Un jour, un détenu, s'étant bien restauré

de viande humaine, en avait cédé à un de ses camarades.

Dès que nous avons appris cette horreur, nous avons tué

le misérable à coups de bâton.

Chaque jour la situation empire. Nous n'avons plus

la force de penser. On ne ramasse plus les cadavres. Il y en a un peu

partout dans la cour et dans les chambres.

Nous savons que si nous ne sommes pas libérés

dans une semaine, tous les Français seront morts.

Nouveau

départ

Le

1er mai 1945, de nouveau l'ordre d'évacuation est donné.

Déjà les hommes sont rassemblés dans

la cour, par un Kapo boche surnommé « Neneuil ».

Nous savons que les Américains ne sont plus qu'à

une vingtaine de kilomètres. Ils ont traversé l'Elbe la

nuit.

Les Russes qui viennent en sens opposé sont à

quelques kilomètres.

Voulant assurer leur crime jusqu'au bout, en exécutant

les ordres d'Himmler, les boches nous embarquent dans des wagons, pour

nous noyer dans la mer du Nord.

Avec GOGUEL et MENU, nous nous faufilons dans les rangs

pour tâcher de nous camoufler dans l'infirmerie. Avec la complicité

du docteur JEAN de Bordeaux, nous menons à bien notre tentative,

et avec un grand soulagement nous nous cachons parmi les morts et les

mourants.

Nous venions d'être introduits dans ce lieu

macabre, quand un officier allemand vint ordonner aux médecins

et infirmiers de partir dans le convoi. Aux protestations du corps médical,

qui estime à juste raison que son devoir est de rester avec les

malades, l'officier boche répond que son revolver guérira

les « bandits » hospitalisés.

Sur un nouvel ordre impératif, les docteurs

et infirmiers nous quittent pour rejoindre la colonne de ceux qui commençaient

à monter en wagon.

Quant à nous, nous nous serrons le plus possible

parmi les cadavres.

Pendant ce temps une grande confusion règne au camp.

Avant de quitter les lieux, nos camarades Russes prennent

d'assaut le dépôt de vivres. Les Allemands qui montent

la garde, tirent à bout portant, mais cette fusillade ne peut

arrêter les affamés. Les premiers rangs tombent sans arrêter

le flot des assaillants. Bientôt les boches sont débordés

et les détenus se restaurent avec les vivres acquis au sacrifice

de leur vie.

Profitant de ce désarroi, certains groupes

se sont évadés du camp. Mais nos pauvres camarades sont

tellement faibles qu'ils sont bientôt rejoints par les SS qui

les abattent froidement d'une balle dans la tête.

Du renfort allemand étant arrivé, des patrouilles

circulent dans le camp, mitraillette en main, et tirent sans sommation

sur tout déporté qui refuse de s'embarquer.

Deux heures plus tard, tous les détenus à

même de pouvoir marcher sont dans les wagons et le calme plane

de nouveau dans le camp.

Parmi

les morts

Depuis

douze heures que nous sommes cachés parmi les morts, la faim

et la soif nous tiraillent l'estomac.

À la tombée de la nuit, nous allons chercher

quelques épluchures dans les détritus de la cuisine.

Si ce que nous trouvons est infect et n'a aucune valeur

nutritive, c'est suffisant pour calmer nos estomacs.

Toute la nuit, les troupes allemandes défilent dans

les environs du camp.

C'est la déroute, comparable à celle de l'armée

française de 1940.

Le

retour du train

Au

réveil, nous avons la grande joie de voir revenir au camp les

camarades de la veille embarqués dans le train qui devait les

conduire à la mort.

Le projet des boches avait échoué. La

ligne avait été coupée et de plus nous étions

encerclés. La délivrance était proche.

Cependant, vers dix heures, nous sommes de nouveau sur

les rangs pour le dernier appel. Les Allemands ont le toupet et le cynisme

de demander que les hommes volontaires pour les suivre se préparent.

Le départ aura lieu à pied. Des Kapos se font tout doux

et d'un air confidentiel nous conseillent de quitter le camp avec eux,

car ils pensent qu'au dernier moment les SS massacreraient ceux qui

resteront.

Nous ne pouvons admettre de départ volontaire

avec nos bourreaux et nous préférons risquer la mort plutôt

que de commettre une telle lâcheté. Malgré tout,

une centaine de détenus se groupent avec les Allemands, avec

parmi eux une vingtaine de Français, et quittent le camp à

midi.

Nos bourreaux sont remplacés par une garde

civile, la « Volksturm ».

Aussitôt, nous rentrons en conversation avec nos

nouveaux gardiens qui sont complètement dégonflés.

Ils nous demandent d'être calmes : ce sera bientôt

la délivrance.

La libération et le retour

Les

Alliés sont là !

Pour

une fois j'avais eu la main heureuse et, profitant du désordre

général dans le camp, j'avais volé une trentaine

de betteraves rouges et de pommes de terre. Avec un seau de l'infirmerie,

nous commençons à faire cuire les pommes de terre. Quelles

lueurs de joie dans tous les yeux !

Je m'occupe du feu pendant que MASSÉ, BORDELAIS

et GOGUEL, un manche de pioche en main, montent la garde et protègent

un rêve enfin réalisé.

Cuire des aliments au milieu de deux mille affamés

était une opération qui ne pouvait réussir qu'avec

une équipe organisée et décidée.

Pourtant, pendant que nous étions occupés

autour de notre feu, un grand mouvement de foule se produit au bout

du camp et dégarnit notre côté : les Américains

sont là !

C'est un moment indescriptible. Deux parachutistes

américains sont dans le camp. C'est le délire. Le terrible

cauchemar, vécu depuis une année est terminé.

On s'embrasse. « Les vaches ne nous ont pas eu »,

est la phrase des Français. Mais la joie est si grande

pour ces malheureux si faibles, que pour certains c'est la mort.

Quant à moi, je faillis subir ce sort ; mon

cœur a lâché quelques secondes et je suis tombé

dans les bras de mes amis. Heureusement, ma faiblesse n'est que passagère.

J'avais trop résisté à la souffrance pour mourir

le 2 mai 1945, à deux heures, au moment de recouvrer la liberté.

À BORDELAIS je remets mes pommes de terre,

et avec MASSÉ nous prenons la route pour la ville.

Déjà des Russes nous ont devancés armés

de mitraillettes qu'ils ont trouvées dans un camion abandonné.

La première borne kilométrique nous apprit

que le camp était situé à cinq kilomètres

de Ludwigslust et, à l'opposé, la même distance

nous séparait de Lublin, occupé par les Russes.

Ce qui nous surprend, c'est que nos camarades russes ainsi

que les Allemands se dirigent vers la ville occupée par les Américains.

Nous avançons lentement en nous soutenant mutuellement.

À un kilomètre du camp, nous passons le premier

barrage américain. Deux Jeep. Dans l'une, un officier

est en communication radiophonique avec le PC.

Quatre soldats barrent la route aux véhicules.

Les camions sont chargés de soldats allemands. Il

y en a partout : sur les marchepieds, sur le capot, sur la toiture.

De temps en temps, arrive une voiture touriste avec 5 ou 6 officiers.

Tous venaient se rendre. Voitures et camions étaient garés

dans le bois qui longeait la route. Soldats et officiers en descendaient

et, à pied, se rendaient en ville. Les Américains étaient

débordés. En deux jours, plus de 20

000 boches se sont rendus sans un coup de fusil dans ce secteur occupé

par une 30 000 parachutistes.

Les épaulettes et les brassards à croix

gammée ont disparu comme par enchantement.

Nous abandonnons un des nôtres aux Américains

: le pauvre diable était épuisé.

La

débâcle hitlérienne

Sur

cette route, nous pouvions mesurer l'étendue de la débâcle

hitlérienne. On y trouvait de tout, du canon

à la machine à écrire, de la tenue militaire aux

robes de femme, des dossiers de paperasses, des liasses de marks neufs.

Le tableau est pire qu'en France en juin 1940.

En ville, tout immeuble a son drapeau ou son drap

blanc arboré aux fenêtres. Quant à

la population, elle est inchangée, mieux elle semble joyeuse.

Les rues sont noires de monde. Des automobiles américaines

circulent lentement, les soldats qui les occupent lancent aux Allemands

des paquets de cigarettes et des biscuits ( on n'avait pas encore tout

vu ).

Nous n'avons pas la force de courir et de ramasser

les largesses de nos alliés et pourtant nous avons faim et voulons

fumer.

Le premier boche qui passe à ce moment près

de nous a les poches pleines. MASSÉ les lui

vide. L'Allemand veut protester, mais la vue de nos gourdins le rend

docile.

Ça ne fait rien, on fait des largesses aux Allemands et

nos copains meurent démunis de tout au camp. Une fois de plus

nous sommes écœurés. Il ne faut compter que sur nous

même. Furieux mais décidés, nous arrêtons

un convoi pour prendre deux vélos liés sur un camion.

Près de la gare, une foule énorme véhicule

par tous les moyens ( brouettes, chariots, voiturettes d'enfants, etc.

) des vivres de toute sorte. La population pille l'intendance militaire.

Je garde les bicyclettes pendant que MASSÉ pénètre

dans un de ces immeubles dont la superficie est comparable aux halles

de Reims et où sont entreposées des milliers de tonnes

de vivres.

Quelques minutes après, mon ami reparaît chargé

de deux seaux de confiture, du porc, du bœuf, du fromage, du poisson,

du beurre, etc.

À mon tour, je fends la foule pour compléter

notre garde-manger. À l'intérieur vous imagineriez difficilement

ce qui se passe. Plus de dix mille personnes sont unies dans le pillage.

Les SS voisinent les déportés. Officiers allemands et

prisonniers de guerre s'aident mutuellement pour soulever et éventrer

les gros colis. Les femmes serrées poussent de petits cris câlins,

les gosses se faufilent entre nos jambes, chargés de colis trop

lourds pour leurs forces. Pas de dispute, il y en a pour tous à

foison. Et pourtant la guerre n'est pas finie.

Nous

mangeons à notre faim

Nous

sommes le 2 mai 1945, 16 heures.

À midi, il y avait encore dans cette ville,

un vainqueur et un vaincu, un gardien et un prisonnier, un bourreau

et une victime.

Deux heures plutôt, on assassinait nos camarades,

et, à présent, pour la gueule, tout est oublié.

Pauvre humanité !

Chargé de vin du Rhin, de cognac, de tabac, je rejoins

mon camarade.

Après avoir dérobé un pain sous le

bras d'un fridolin, nous mangeons à notre faim, ce qui ne nous

était pas arrivé depuis une année.

Nous encombrons le trottoir avec nos vivres, mais chacun

se dérange, la petite Allemande nous fait des sourires, les gosses

nous demandent si l'appétit est bon. Certaines femmes nous offrent

même l'hospitalité.

Bon dieu ! Nous n'avions pas encore tout vu. Ils ont

de l'audace, les boches. Restaurés, allons-nous

continuer notre voyage ? Non, il faut retourner au camp. Les copains

ont faim. Pourtant c'est terrible de quitter la vie pour retourner dans

cet enfer, parmi ces cadavres, ces mourants, respirer cet air vicié,

cette puanteur provenant de la décomposition des cadavres exposés

depuis une semaine au soleil.

Courage ! Chargés d'une cinquantaine de kilos

de vivres, nous prenons le chemin du retour.

Tout au long du parcours, nous croisons des centaines

de déportés qui se traînent vers la ville, vers

la vie. Tous nous interpellent. Deux détenus en vélo,

fumant des cigares et chargés de vivres, c'est quelque chose.

À notre passage les mains se lèvent : « Bravo

KZ ! ».

Chacun y va de son petit mot :

- « Franzousse, viel essen »

- « Oui, Ruski »

- « Wie viel kilometers di burg ? »

- « Drei »

- « Eh ! les copains, y a-t-il à manger dans le bled

? »

- « Oui, plus que tu n'en voudras »

À la tombée de la nuit, nous pénétrons

dans le camp et distribuons les vivres aux amis.

Beaucoup seront malades et ne pourront fermer l'œil

de la nuit.

Au matin, je vais dire au revoir aux copains qui sont trop

faibles pour marcher et parmi lesquels : BORDELAIS, FLORION, PAILLARD,

LACOMBE, etc.

« Tu diras à nos familles que nous rentrons

par train militaire. Dis aux Américains qu'ils

viennent nous chercher, dis à ma femme, dis à nos gosses,

dis à mon père, etc. ».

Une

vision horrible

Pour

la dernière fois, je regarde ces rangées de cadavres allongés

dans les blocks et la cour : c'est horrible.

En traversant le bois, des coups de feu partent de différents

points. Couchés dans les fossés, nous assistons à

l'encerclement par les Américains de cinq boches, qui se rendent

après quelques minutes de résistance.

Un déporté à la main traversée

par une balle. Arrivé en ville, je tombe évanoui au pied

d'une statue.

MASSÉ me conduit dans une ancienne caserne, où

sont entassés des milliers de « zèbres »

de toutes nationalités.

Le lendemain nous récupérons un camion Renault

abandonné par l'armée prussienne.

Nous le chargeons de matériel tout neuf qui est

abandonné : pneus, machines à écrire, appareil

cinématographique, linge, etc.

Le 5 mai 1945, à l'aube, parés, nous

prenons la route vers la France.

À la sortie de la ville, les Noirs américains

nous font faire demi-tour : on ne passe pas !

Après avoir renouvelé notre tentative

sur d'autres points de la ville et après avoir rencontré

chaque fois la même hostilité de la part de nos libérateurs,

nous revenons à notre point de départ.

Avec amertume, le seul officier français qui

était dans la ville nous apprit que nos pauvres camarades étaient

toujours au camp et qu'il fallait aller les chercher avec le camion.

Épuisé, je dus me coucher pendant que mon

copain allait chercher nos malades.

Au deuxième voyage, il tombe à son tour.

Nous avions pris domicile dans un logement d'officier.

Au réveil, mon regard se porte machinalement sur

la glace face au lit.

Quelle horreur ! C'était moi, avec des yeux vitreux,

les pommettes saillantes, le teint verdâtre, cadavérique.

À mon tour, vais-je mourir ? Je connais ce visage,

c'est le masque de la Mort. J'en ai vu des milliers,

tous ceux qui l'ont eu ne sont plus.

Je sais que l'on part sans douleur, en s'endormant, mais

je ne veux pas mourir.

À

l'hôpital

Plein

d'angoisse, accompagné de mon copain qui crache le sang, me soutenant

sur une canne, je me traîne à l'hôpital.

Le docteur JEAN, un ami, me voyant changé de couleurs

me dit : « Qu'as tu fait, malheureux ? ».

- « Sauve-moi ou je vais crever ».

- « Nous n'avons plus de piqûres, il nous en restait

150 et nous en avions besoin de 3 000 ».

- « Et les Américains ? »

- « Rien ».

Néanmoins, après bien des recherches,

on parvint à trouver de quoi m'injecter le médicament

sauveur et 48 heures après, j'étais sauvé.

Le 7 mai, MASSÉ, toujours malade, revient tout

décomposé de la visite médicale. Quatre de nos

meilleurs amis sont morts cette nuit, parmi eux FLORION et PAILLARD,

deux Rémois avec lesquels nous avions depuis une année

partagé toutes nos souffrances et nos espérances.

Que c'est terrible. Même sortis de l'enfer, à

la veille de revoir les leurs, les déportés tombent chaque

jour par centaines.

Si ça continue, on va tous y passer.

Où est la Croix-Rouge ? Où sont les

docteurs militaires ? Où sont les médicaments ? On nous

abandonne.

Furieux, je vais trouver l'officier gaulliste. Il

n'y peut rien. Seulement, il se décide de se rendre dans le secteur

occupé par les Français pour faire un rapport sur la situation

et nous promet de prendre nos lettres pour les faire parvenir à

nos familles. Ce qui fut fait.

Enfin,

le départ

Un

kommando de prisonniers de guerre français qui voisinait près

de nos casernes devait partir. Aussi, sachant qu'ils étaient

dans l'impossibilité d'emporter toute la réserve de colis

de la Croix-Rouge qu'ils avaient en garde, nous nous empressâmes

d'aller leur rendre visite, escomptant bénéficier de leur

surplus.

Une nouvelle déception nous attendait. Nos compatriotes

préféraient échanger les vivres pour un baiser

de Prussiennes. Toutefois, avec l'aide de quelques prisonniers, qui

eurent pitié de notre misère, nous pûmes dérober

quelques colis.

Enfin le 15 mai 1945, nous quittons la ville en camion.

Beaucoup des nôtres y étaient morts.

Notre convoi se compose d'une vingtaine de véhicules.

Sur chaque camion flotte le drapeau tricolore. Nous croisons de nombreux

convois qui rapatrient les prisonniers russes. Eux aussi ont pavoisé

avec le drapeau rouge portant l'étoile.

Le soir nous arrivons à Wittenbergen, où

par erreur on nous descend dans une caserne où se rassemblaient

les prisonniers de guerre. Il paraît que le régime était

trop bon pour des bagnards, aussi sommes-nous transportés une

demi-heure plus tard à l'autre extrémité de la

ville dans des immeubles infects ; il est vrai que là, au

moins on se trouvait entre bagnards, une vexation de plus.

En

route vers la France

Heureusement,

le lendemain, nous reprenions les camions et en route vers la France.

Dans notre voiture, nous avions plusieurs femmes déportées.

Elles sortaient d'un camp où était internée une

nièce du général de GAULLE. Cette jeune française

aurait été en butte aux pires brutalités allemandes.

Nos déportées sont jolies. Fraternellement,

elles se servent de nos épaules pour dormir. Et chacun de blaguer.

Mais c'est tout ce qu'il nous est possible de faire : blaguer, la plus

belle fille et la meilleure volonté ne peuvent nous donner la

force d'aimer, même un instant.

L'Elbe est passée sur un pont de radeaux.

À 13 heures, nous arrivons dans une usine de munitions

complètement construite sous bois. Elle couvre des dizaines de

kilomètres carrés. Les immeubles sont séparés

par plusieurs milliers de mètres et reliés par voie ferrée

Le camouflage est impeccable. La position de cette usine était

restée secrète et elle ne fut jamais bombardée.

Pour nous, c'est une nouvelle déception, rien

ne justifiant un centre de rapatriement dans ces locaux. Des milliers

de Français et de Belges attendaient ici leur rapatriement.

On couchait à même le sol.

Les déportés politiques étaient en

minorité ainsi que les prisonniers de guerre. Plus

nombreux étaient les requis et les volontaires. Pour ces derniers,

la vie était belle : ils organisaient des campings et couchaient

avec les femmes que les boches avaient amenées et abandonnées

quelques jours avant. Les putains comme les volontaires évitaient

les déportés qui ne se gênaient pas pour leur dire

ce qu'ils pensaient de leur attitude.

Après trois journées d'attente dans

cette station de débauche, nous repartons en camion jusqu'à

Solingen, puis par chemin de fer dans des wagons à minerai, sous

la pluie pendant un jour et une nuit, nous traversons la Hollande...

Et le 22 mai 1945, c'est Bruxelles...

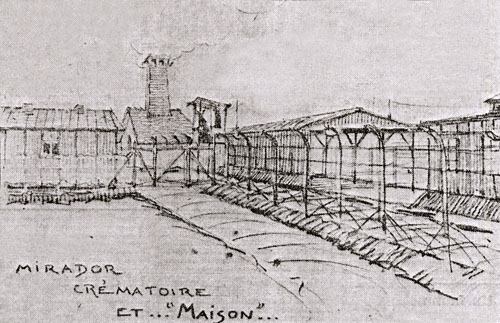

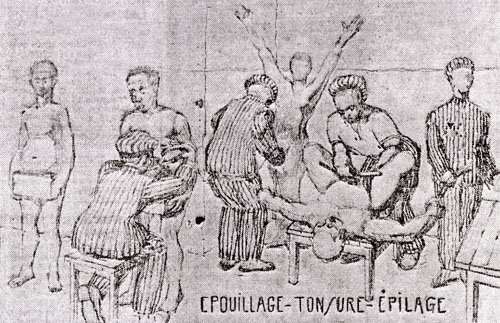

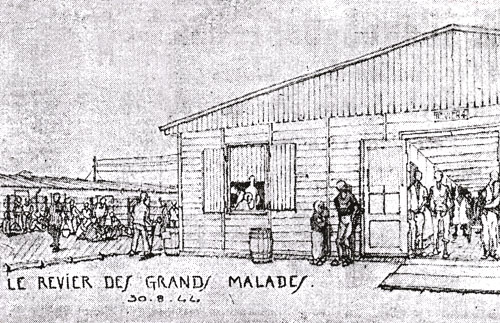

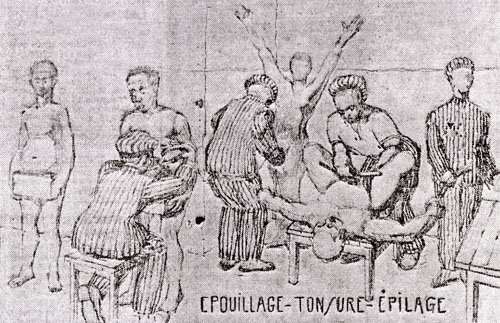

Les croquis de M. Bertrand

Épouillage -

Tonsure - Épilage

Les figaros du camp de travail

|

|

|

|

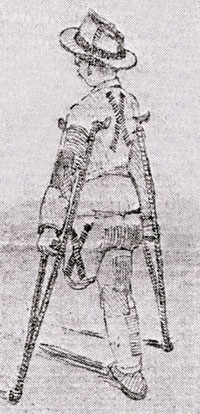

Un

« dangereux » bagnard |

Un

autre « dangereux » bagnard |

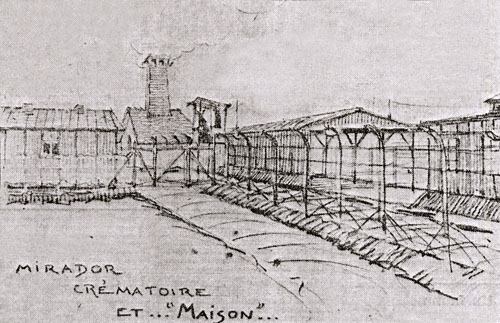

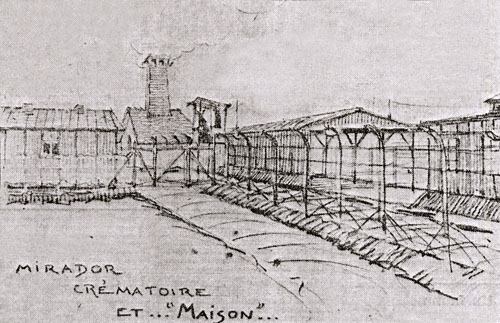

Ce

qui reste de vos camarades « la fumée »

Le

Revier des grands malades - 30 août 1944

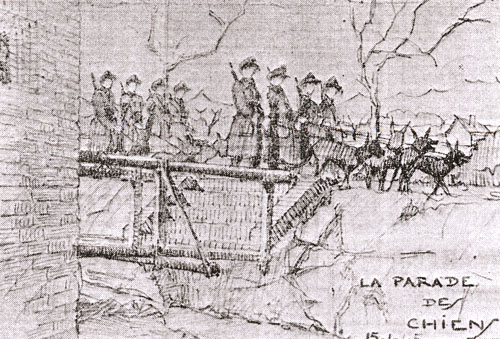

La

parade des chiens - 15 janvier 1945

Sous

la pluie et la neige pendant des heures

Le

kommando de transports

Neuengamme - Le

retour en fanfare - 7 mars 1944

|