|

16

mois de bagne

Buchenwald - Dora

par

le numéro n° 43 652

Alfred UNTEREINER, en religion Frère BIRIN

Témoignage

mis en ligne par Jean-Pierre HUSSON

Frère Birin

Alfred

UNTEREINER, en religion Frère BIRIN,

est né le 24 juin 1906 à Veckersviller en

Moselle.

Frère des Écoles chrétiennes,

domicilié à Épernay, il aide des prisonniers

évadés et des jeunes qui veulent se soustraire au

STO, leur fournit de faux papiers et leur trouve des refuges.

Le 15 décembre 1943, il est arrêté

par la Gestapo dans sa salle de classe à Épernay

et interné à Châlons-sur-Marne.

Le 18 janvier 1944, il est transféré

à Compiègne, puis déporté le 27 janvier

à Buchenwald où il reçoit le matricule 43

652.

Le 13 mars 1944, il est transféré

à Dora. En cachant son identité d'ecclésiastique

et en se déclarant instituteur, il parvient à se

faire affecter comme secrétaire-interprète à

l'Arbeitsstatistk, où il s'efforce de soustraire

ses camarades aux kommandos les plus meurtriers.

Le 4 novembre 1944, accusé de protéger

ses camarades, il est transféré à la prison

de Nordhausen avec 7 autres déportés, puis il est

détenu pendant 5 mois au bunker de Dora où il subit

plusieurs interrogatoires et échappe de peu à une

pendaison.

Transféré le 4 avril à

Bergen-Belsen, il survit à la marche de la mort grâce

à l'aide de Paul Chandon-Moët qui le porte littéralement.

Libéré par les Britanniques le

15 avril 1945 à Bergen-Belsen, il rentre en France le 1er

mai 1945.

Dès 1946, conformément à

l'engagement qu'il avait pris auprès de ces camarades morts

dans les camps, il publie son témoignage sur ce que fut

la déportation à Buchenwald-Dora. |

R.

Dautelle Libraire-Éditeur, Épernay, 1946

Présentation par Paul Chandon-Moët

Voici

un livre déjà préfacé, complet. A-t-il

besoin encore d'une malhabile présentation ? Ceux

qui ne connaissent pas l'auteur en sauront assez si on leur dit que

c'est un des meilleurs parmi les Français, ou mieux, un Français-tout-court,

comme aime à le répéter notre cher Alfred.

Ses camarades l'ont poussé à écrire

ce témoignage. Il le fallait, pour le souvenir des morts et

pour nous, pour tous et pour nous, pour tous ceux qui se méfient

du roman. Ici, c'est le documentaire sans trucage. Chacun pourra ensuite

juger.

Ce film était nécessaire. Mais, que

le lecteur n'oublie pas qu'il a fallu des milliers de cadavres pour

le réaliser, que notre témoin a, de sa main, relevé

près de 9 000 noms de Français décédés

à Dora.

Il fallait, pour nous le rapporter fidèlement,

un témoin exceptionnel. La Providence nous a donné Alfred.

Tout le monde à Épernay connaît

le Frère Birin. C'est un solide Lorrain, directeur d'une école

chrétienne. Il prépare infatigablement les jeunes au

certificat d'études, on l'écoute, on l'aime, on le craint

bien un peu aussi, et on réussit.

Jamais la journée n'est terminée pour

le Frère Birin : après la classe, les jeunes sportifs

et tous les anciens. Semaine, dimanches, vacances, tout est pour l'œuvre

magnifique qui fera peu à peu de jeunes compagnons, des hommes

solides, au cœur bien trempé, droits et fiers... des amis

pour toujours.

Ce n'est pas le Boche qui peut les séparer les uns des autres.

Le Frère Birin, dont le cœur n'a jamais battu que pour

la France, ne peut pas laisser souffrir ses grands, et les laisser

partir en Allemagne. Et avec de bons camarades, ce sont les fausses

cartes qui s'impriment, les cachets qui sont gravés. Tout cela

sauvera bien des vies. D'autres activités encore viennent s'ajouter

et le Frère Birin connaîtra bien des secrets, transmettra

des renseignements... il fait son devoir.

À Épernay, dans une file d'attente,

une mère conte à sa voisine sa peine : « Mon

garçon va partir pour l'Allemagne, au travail ».

« Comment, tu ne vas pas laisser faire ça ; va trouver

le Frère Birin...».

Tout le monde le savait.

Nous voici au 15 décembre 1943. Le Frère

Birin fit la connaissance de Bischof à 14 heures. Pour mon

cousin le Comte Ghislain de Maigret et moi-même, ce ne fut que

vers 18 heures. Mais, grâce à ce Commissaire, nous nous

retrouvâmes tous dans les locaux de la Feldgendarmerie d'Épernay

puis, le soir même, de la Gestapo à Châlons-sur-Marne.

Compiègne, Auschwitz, Buchenwald. Voilà

mes premières étapes. Mais, pas de nouvelles de mon

cher Frère. Septembre 1944 : Dora.

Dès l'entrée, je puis dire avant d'entrer

au camp, dans les locaux, où l'on vous fait subir l'examen

d'identité, j'apprends qu'il est ici. ( Il avait donné

ses instructions pour être prévenu, dès que mon

nom paraîtrait sur une liste ). Ce n'est plus le Frère

Birin, c'est Alfred, l'Alfred de l'Arbeitsstatistik. Quelle

joie pour moi ! Partout, j'ai échappé à de graves

dangers. Ici, ne connaissant que la réputation du camp : le

plus mauvais des kommandos de Buchenwald, je pouvais tout redouter.

Mais non. Alfred est là : je sais donc que je suis sauvé.

Quelques heures plus tard, il venait à la quarantaine et nous

tombions dans les bras l'un de l'autre. Oui, j'étais bien sauvé,

moi et les 600 camarades du transport, qui ne se sont pas douté

de leur sort.

Ce que le livre ne dira pas dans le détail,

c'est ce dévouement inlassable d'Alfred, qui a sauvé

des centaines et des milliers de vies, et toutes les souffrances qui

en furent la rançon.

Alfred a constitué, au mépris de toute

prudence, une liste des décédés français

et l'a soigneusement cachée. Il a donné une sépulture

à des restes de Français, dont il a vu brûler

les corps et dont il a recueilli lui-même les cendres. Puissions-nous

les faire revenir un jour dans leur terre natale.

Et pour terminer sa tâche, en terre d'exil,

j'ai vu Alfred, malade, reprendre du service pour diriger, à

la demande du Docteur Lagey, l'hôpital de Bergen-Belsen. Il

sortait du lit pour y retourner quelques jours après ! Mais

il demeura avec ses malades, lui, parfois plus malade qu'eux, et ne

revint en France que le dernier.

Épernay vient de lui faire fête. Le

compte rendu de la journée du 24 février 1946 sera la

conclusion du livre, si ces pages en sont la présentation.

Et le lecteur verra que les récompenses que M. Bollaert a remises

à notre Alfred l'ont été à un grand cœur

et à un Français.

Paul

CHANDON-MOËT

matricule 53.546

Président de l'Association des Déportés Politiques

de l'Arrondissement d'Épernay.

Épernay, 2 mars 1946

Préface d'Émile Bollaert

J'ai

lu ces pages, leur accent de sincérité m'a ému,

j'ai cru revivre ces mois de dénuement total de Dora et d'ailleurs.

Toute exagération est restée bannie de ce texte, parfois

même il demeure au-dessous du vrai.

La lecture de ce livre ne fait, en particulier,

pas ressortir ce que le nom d'Alfred signifie pour des centaines d'anciens

Dorassiens. Rares sont ceux qui connaissent le Frère Birin,

des Écoles Chrétiennes, mais nul n'ignore Alfred de

l'Arbeitsstatistik. Son menton proéminent était

tout un programme : tenir tête. À son poste exposé,

il tenait tête aux SS, aux détenus d'autres nationalités

pour prendre la défense des Français. Il l'a fait au

mépris de sa vie ; car, s'il n'est pas mort, ce n'est pas à

ses bourreaux qu'il le doit.

Quand notre transport arriva à Dora, ce camp

disciplinaire de Buchenwald, nous n'avons pas tardé à

entendre parler d'Alfred, cette providence des Français. Comme

Dora était le spectre de Buchenwald, Ellrich était celui

de Dora. Je vois toujours le camion d'Ellrich avec sa remorque bondée

de cadavres monter vers le four crématoire : ces cadavres,

véritables squelettes, souillés, jetés pêle-mêle

sur le véhicule, têtes et pieds dépassant, image

surréaliste, s'il en fut. Le bruit se répandit bien

vite que les « " soixante-dix-sept mille » –

c'est ainsi qu'on appelait notre transport parce que nos numéros

commençaient par 77 000 – allaient partir pour Ellrich.

D'Alfred partait alors le mot d'ordre : que ceux qui peuvent trouver

un prétexte se fassent examiner à l'infirmerie ? Là,

des amis faisaient l'impossible pour faire attribuer au plus grand

nombre des billets de « travaux légers ».

Mais cela ne pouvait passer inaperçu ; le

nombre croissant de détenus affectés aux Kommandos du

camp – qui n'étaient, d'ailleurs, pas non plus de tout

repos – fut remarqué par les SS qui décidèrent

de former un « Nacht und Nebel Transport » (

Nuit et Brouillard ) ou Himmelskommando ( Kommando du Ciel

). Ces sortes de transports étaient toujours constituées

très rapidement ( en une heure au maximum ) afin

que les détenus n'aient pas le moyen de se faire libérer.

Alfred n'en eut connaissance qu'au dernier moment, il eut juste le

temps de nous serrer les mains et de nous adresser quelques paroles

d'encouragement. Mais n'étions-nous pas quelques bons camarades

qui n'avaient aucune envie de se quitter ! Quand nous revînmes

« réformés », c'est-à-dire

bons pour le four crématoire, Alfred était en prison

« expiant » sa bonté pour ses compatriotes.

Telle était, en effet, la volonté de nos bourreaux :

la solidarité nationale ne devait pas seulement être

tuée, mais elle était considérée comme

un complot, un crime contre la sécurité de l'ordre national-socialiste

dans le camp.

Sombre ironie ! cet ordre, les dirigeants du camp

le voulaient un enfer, une bagarre pour la vie. Que les détenus

s'entretuassent pour une louche de soupe, que la mort du voisin fût

attendue pour le partage des dépouilles, que dis-je, pour le

partage même du cadavre, que la suspicion régnât

entre co-détenus, que chaque détenu considérât

son voisin comme son pire ennemi, voilà l'ordre souhaité

dans le camp.

Cette psychologie à la Hobbes poussée

à ses extrêmes jusqu'à l'absurde, a réellement

dominé une majorité dans les camps. Et s'il a été

possible d'en préserver une minorité, de regagner un

certain nombre de « Häftlinge » à

des conceptions plus humaines de la vie, c'est à des hommes

comme Alfred que nous le devons.

Je fais abstraction, ici de son apostolat religieux,

il ne l'imposait à personne, il ne l'offrait même pas,

si l'on n'en manifestait pas le désir, au point que certains

de ses amis en ignoraient le premier mot. Non, Alfred, par son exemple,

par le rayonnement de sa bonté, par sa volonté d'aider

partout où il le pouvait, sans égards au danger, sans

considération des opinions philosophiques ou religieuses, a

galvanisé bien des volontés, provoqué des réveils

de l'homme civilisé, a arraché non seulement des centaines

de Français aux mains d'assassins des SS, mais les a sauvés

bien plus encore d'eux-mêmes.

Strasbourg,

le 16 janvier 1946

Emile BOLLAERT

Commissaire de la République à

Strasbourg

Dédicace

Je

dédie ces pages à mes anciens élèves,

à mes chers Jeunes d'Épernay, car c'est pour eux que

j'ai connu les bagnes nazis, c'est parmi eux aussi que j'ai rencontré

la plus ardente sympathie au cours de ces longs mois de détention.

Qu'on me permette de citer spécialement Jacques Dham, déporté

à Buchenwald et à Auschwitz. Il a été,

en toute circonstance, le modèle des résistants par

son courage, son moral et son dévouement au-dessus de tout

éloge [...]

Pendant seize mois de détention, et spécialement

dans l'enfer de Dora, j'ai reçu, avant leur mort, les dernières

confidences de nombreux camarades. J'avais soigneusement établi

une liste et le résumé des dernières volontés

de nos martyrs. Ces documents, malheureusement, ont été

perdus lors de ma nouvelle arrestation, au camp même. Perdues

ces adresses d'êtres chers, ces fragiles souvenirs auxquels

un moribond privé de tout, attache le meilleur de son âme…

Ne pouvant plus entrer en relations avec les familles

comme je l'avais promis, j'écris ces pages à leur mémoire

et pour ceux qui ne les oublieront pas.

À ces épouses, à ces parents,

à ces enfants qui pleurent un être cher, je dois redire

quelle existence a été celle de ces pauvres martyrs

de Dora. Quel rude calvaire ils ont dû gravir avant de recevoir

la récompense de leurs souffrances !

Que ceux qui les pleurent sachent que malgré

la privation officielle de tout secours religieux, nombreux sont ceux

qui ont pu, sous les espèces d'une Hostie minuscule, recevoir

comme suprême consolateur, Celui qui, quelques instants plus

tard, allait être leur juge et leur vengeur. Cette ultime communion

sera, je pense, la meilleure consolation qui puisse être offerte

à leurs familles éplorées.

Arrestation, 15 décembre 1943

Il

fallait placer les jeunes gens pour éviter leur départ

en Allemagne. Il fallait de fausses cartes d'identité. Il fallait

chercher et trouver des refuges dans les fermes et dans les Maisons

de vins de champagne d'Épernay.

La discrétion était de rigueur. Cette

discrétion fut-elle toujours strictement observée ?

Bavardages ? Mouchardages ? Je n'ai jamais su à quelle cause

immédiate je devais d'être recherché par la Gestapo

de Châlons.

J'en fus cependant prévenu et ne fus point

étonné de voir le mercredi 15 décembre 1943,

le triste Bischof de la Gestapo d'Épernay, pénétrer

revolver au poing dans ma salle de classe.

J'aurais pu évidemment gagner le maquis tout

proche, mais je ne pouvais risquer d'attirer des représailles

sur mes confrères et amis.

« Renvoyez vos élèves »,

m'ordonna Bischof après m'avoir signifié mon arrestation.

Je les congédiai en leur disant : « Chers enfants,

voici la police allemande qui vient m'arrêter. Retournez chez

vous, mais retenez les dernières paroles de votre maître.

Je suis arrêté pour avoir commis le crime d'être

un bon français. Je crains de ne plus vous revoir. En souvenir

de moi, restez de bons chrétiens, restez de bons français ».

Je ne pus ajouter autre chose. Un retentissant « die Schauze

zù » me fit taire. Mes pauvres élèves,

effarés, disparurent et la fouille commença.

Ne trouvant rien de compromettant, le policier me

demanda où se trouvaient mes affaires personnelles. « Dans

ma chambre », répondis-je. « Conduisez-nous

dans votre chambre », m'ordonna aussitôt le policier.

Comme je me dirigeais vers la sortie, l'Allemand de hurler :« Arrêtez

ou je tire… ». Et moi de répondre : « Mais

vous m'avez dit de vous conduire à ma chambre, or, elle ne

se trouve pas ici , mais à dix minutes de trajet ».

Un peu calmé, Bischof me conduisit à sa voiture, m'y

fit monter, tandis qu'un comparse, mitraillette anglaise au poing

( sans doute prise à un maquis voisin ) venait s'asseoir

auprès de moi.

Arrivé dans ma chambre, la porte étant

fermée à clé, le policier me demanda si j'avais

des armes. Sur ma réponse négative, je fus fouillé.

Passant la main dans la poche droite de ma soutane, il sentit un étui

le cuir et avant de le sortir, me regardant en face, il me cria « Ah ! vous

n'avez pas d'arme » et sortanyt l'objet délictueux…

« Et ça ? … ». Ouvrant l'étui

il en retira mon livre de prières. Je ne pus m'empêcher

de rire de la déconvenue du boche.

Une perquisition minutieuse des pauvres meubles

à mon usage, ne leur fit rien découvrir, sinon une somme

de 2 à 3 000 francs destinée à solder quelques

factures de séances théâtrales. Cet argent fut

empoché par le policier.

Amené à la Feldgendarmerie, j'y retrouvai Monsieur Fignerol,

Directeur du Personnel de la Maison Moët et Chandon, coupable

d'avoir camouflé des réfractaires, dont un certain nombre

de mes protégés. Peu après, entra Monsieur Fréby,

secrétaire général de la mairie. Sa vue me fit

craindre que nos manœuvres pour fournir des tickets aux gars

du maquis ne fussent découvertes. Décidément,

la partie semblait perdue.

À tour de rôle, vinrent nous rejoindre

Monsieur le Docteur Jean Pellot, M. Prioux et M. Amiel, sous-chef

de gare principal. Au moment où l'on nous embarquait pour Châlons,

j'aperçus MM Paul Chandon-Moët et Ghislain de Maigret.

À Châlons, 15 décembre 1943 - 18 janvier 1944

Tard

dans la nuit nous fûmes écroués à la prison

de Châlons. Une étrange impression m'envahit lorsque

je fus poussé brutalement entre quatre murs froids, percés

d'une seule ouverture barrée de fer.

Dès 6 heures du matin, la porte de ma cellule

s'ouvre brutalement et un sous-officier allemand s'exclame : « Und

Herr Pfaffe, haben sie gut gebelet ? ( Alors, curaillon, avez-vous

bien prié ? ) – Oui, » répondis-je.

C'en était trop. « Comment, dit-il, vous osez répondre.

Vous n'aurez rien à manger aujourd'hui ». Je dus

donc attendre le lendemain pour apprécier le menu de la prison

: une soupe aux carottes et un morceau de pain ? Invariablement,

deux fois par jour. Quelques jours plus tard, je trouvai dans une

autre cellule, Messieurs Paul Chandon-Moêt et James Lecomte.

Celui-ci devait, hélas, être fusillé peu après.

Il sut mourir courageusement, en Français.

Le père de ce courageux jeune homme se trouvait

détenu dans une cellule voisine.

Monsieur Paul Chandon fut, peu de jours après,

mis au secret. Les journées étaient interminables. Je

ne pouvais que réfléchir et penser. Mes craintes devenaient

très vives au sujet de mes amis : Jacques Dham, si dévoué

à la Résistance, et plus particulièrement M.

Dautelle, imprimeur bénévole de centaines de fausses

cartes d'identité ; et aussi MM. Jean Bailly, Lamblin, Gérard

Breton, commissaire de police à Épernay, Winckel, inspecteur

de police, et Gentil, capitaine de gendarmerie, qui avaient facilité

ma tâche de façon si effective et parfois si risquée.

Bientôt, d'interminables interrogatoires vinrent

remplir ces mornes journées. Les détenus, conduits les

menottes aux mains à travers Châlons, restaient les yeux

bandés durant de longues séances qui duraient de 8 heures

à 17 heures. La schlague, le casque électrique, la baignoire,

étaient tout à tour appliqués pour faire parler

les inculpés. D'autres raffinements étaient employés

à l'occasion. Lors d'une confrontation avec Monsieur Herr,

à propos d'armes fournies à la Résistance, j'ai

vu ses mains toutes sanglantes. Sous chaque ongle, des épingles

avaient été profondément enfoncées. J'eus

l'honneur au retour de cette confrontation, d'être ramené

à la prison, enchaîné à ce martyr par les

mêmes menottes.

En cellule, malgré la surveillance, les langues

marchaient bon train. Lors de mon dernier interrogatoire, le chef

de la Gestapo me signifia : « Vous serez fusillé ».Cette

menace me fit vivre des moments d'angoisse. Appelé dans la

nuit du 18 au 19 janvier 1944, je crus ma dernière heure arrivée

: j'embrassai mon compagnon de cellule, cet héroïque James

Lecomte, et descendis dans le grand couloir de la prison, où

se trouvaient déjà réunis d'autres détenus

et en particulier MM. Touvet, Poittevin, Brun, Martin, Fréby,

Terver, Kuhlmann, Guérin, Guillepain, Lecomte père,

Ramillon, Mayer, Foujus et Richons ainsi que l'abbé Michaux.

Un convoi d'autocars confortables nous conduisit,

par Reims, à Compiègne. Une forte escorte rendait impossible

toute tentative de fuite.

À Reims, je retrouvai le Docteur Jean-Marie

Robert, médecin de la prison de Châlons, qui s'était

constitué le facteur bénévole de ses clients.

Je fis connaissance de quelques Rémois qui me donnèrent

des nouvelles de trois de mes confrères récemment emprisonnés

à Reims. Le soir même du 19 janvier, le camp de Royallieu

à Compiègne refermait ses portes sur nous.

À Compiègne, 19 - 27 janvier 1944

Affecté

au bâtiment 9, je fis plus ample connaissance avec divers détenus,

entr'autres avec le docteur Paul Lagey, de Vitry-la-Ville. Ce brave

docteur était connu de tout l'étage pour son moral inébranlable.

Chantant et blaguant à longueur de journée, il agaçait

singulièrement les surveillants. L'un d'eux, pour l'intimider,

lui annonça qu'il allait être fusillé. Le gardien

avait à peine refermé sa porte que notre joyeux docteur

m'interpellait pour se moquer de la stupidité de l'Allemand.

Avec de tels compagnons, les heures de mélancolie

ne pouvaient durer et la bonne humeur reprenait ses droits.

Après quelques jours, je fus placé

au bâtiment 12, réservé à l'aumônerie

du camp. J'y trouvai le Révérendissime Père Abbé

de l'Abbaye de Bellocq, le R.P. Grégoire, prieur, l'abbé

L'Hermite, curé âgé de 70 ans, arrêté

pour avoir marié un prisonnier évadé, – le

maire de la commune a d'ailleurs subi le même sort –

l'abbé Alfred Caron, curé de la Somme, condamné

pour avoir célébré un office religieux pour le

repos de l'âme d'aviateurs anglais tombés sur sa paroisse,

ainsi que Monsieur le chanoine Bordes, Vicaire-Général

de Dax. Ce dernier fut rappelé de Buchenwald à Paris

peu après notre arrivée dans ce camp pour un complément

d'information ; ayant voulu prendre la défense d'un jociste,

il fut, m'a-t-on affirmé, de nouveau dirigé sur un camp

de concentration. Une rafale de mitraillette imposa bientôt

silence à ce courageux protestataire.

Parmi les nombreux autres prêtres alors internés

avec l'abbé Bourgeois, professeur au Séminaire de Besançon,

il y avait le R.P. Renard, trappiste, qui était passé

dix fois à la baignoire. Sa santé, très ébranlée,

ne résista pas aux fatigues du voyage, il mourut en arrivant

à Dora.

C'est surtout avec l'abbé Amyot d'Inville

que j'entretins les relations les plus suivies. Il devait d'ailleurs

être l'âme de la résistance spirituelle au camp

de Dora et mourir de son dévouement sacertodal.

La plupart de mes amis d'Épernay partirent

déjà de Compiègne le 22 janvier pour Buchenwald.

Je fis partie du convoi du 27. Après une fouille minutieuse,

nous fûmes mis à 2 000 dans un bâtiment spécial

et, le lendemain, nous fûmes dirigés vers la gare de

Compiègne.

Le trajet du camp à la gare se fit sous bonne

escorte : un SS était posté à peu près

tous les deux mètres et de chaque côté de la colonne.

Il paraît que des évasions lors des transferts avient

été fréquentes. De braves Compiégnoises

passaiebt le long de la colonne et prenaient au bras un détenu

avec lequel elles partaient dans une rue adjacente à la Grand'Rue

qui mène à la gare. Ce fait m'a été confirmé

par plusieurs déportés partis plus tôt et retrouvés

à Buchenwald. On comprend dès lors le déploiement

des forces de police et l'absence totale de civils dans la rue, celle-ci

ayant dû être vidée par ordre.

Au départ du camp de Rayllieu, chaque partant

avait touché une boule de pain et 200 grammes de saucisse pour

le voyage, mais le tout nous fut confisqué avec tous nos vêtements

dès la nuit suivante, dans les circonstances qui vont être

relatées.

Transfert en Allemagne

Nous

arrivons en gare vers 10 heures. Assurément, je ne m'attendais

pas à des wagons de voyageurs. On nous mit sur rangs de cinq

; j'avais comme voisins Messieurs Touvet, Terver, Chabaut ; on nous

fit entrer dans un wagon « 8 chevaux 40 hommes »...

mais au nombre de 125. Avant d'en fermer la porte, un gros SS bien

pansu nous dit : « Une dernière fois, je demande

s'il y en a qui possèdent des couteaux... Ceux qui essaieront

de s'évader seront fusillés et l'on fusillera autant

de détenus qu'il y aura de manquants ». La porte

se ferma brusquement, fut cadenassée et clouée. Bon

nombre de jeunes gens avec lesquels j'avais fait connaissance à

Compiègne se trouvaient parmi nous. Vers midi, le train se

mit en marche et, de ce moment, notre calvaire commença. Les

occupants du wagon s'énervèrent très vite, chacun

voulant s'approcher de la seule et unique ouverture barbelée

par laquelle nous arrivait un peu d'air. À la nuit tombante,

plusieurs jeunes du wagon qui avaient réussi à cacher

des outils, surtout des couteaux à scie, me firent part de

leur intention de se sauver. Les plus âgés, entr'autres

un pauvre infirme, me demandèrent de les en empêcher,

car, dirent-ils, c'est nous, les vieux qui seront pris comme otages.

Je répondis que je ne m'opposerais pas à leur tentative

de fuite, mais que je resterais avec les vieux. Les plus débrouillards

se mirent à l'œuvre pendant que d'autres chantaient et

criaient pour étouffer le bruit des outils. Bientôt un

grand panneau était libéré près de la

porte. Je conseillai d'attendre jusque dans la montée de Bar-le-Duc

où le train irait moins vite. Mais l'impatience d'être

libres était trop grande... C'est alors que je dis ceci : « Mes

amis, ceux d'entre vous qui vont essayer de se sauver, comme ceux

qui vont rester sont tous en danger de mort ; si vous voulez, nous

allons réciter ensemble un bon acte de contrition ».

Cette proposition fut acceptée par tout le monde, et j'ai vu

rarement des hommes prier avec une telle ferveur et une telle foi.

Aussitôt la prière terminée,

le panneau est enlevé et un premier, puis un deuxième

puis un troisième prisonnier sautent sur le ballast avec beaucoup

d'assurance. Ah ! si je n'avais pas donné ma parole de rester

! ... Soudain, des coups de feu éclatent, quatre camarades

encore réussissent à sauter mais le neuvième

est déjà criblé de balles alors que son corps

n'était qu'en partie sorti de l'ouverture. Aussitôt le

train stoppe... nous étions entre Châlons-sur-Marne et

Vitry-le-François. les coups de feu, les hurlements des sentinelles

se rapprochent de notre wagon. « Couchez-vous »

criai-je à mes camarades car je craignais que les sentinelles

ne tirassent dans le wagon. Je ne m'étais pas trompé

; plusieurs rafales de mitraillettes passèrent au-dessus de

nos corps entassés. Puis la porte fut ouverte et, nous chassant

avec vigueur d'un côté du wagon, les sentinelles, le

pansu en tête, commencèrent une fouille minutieuse. Tous

les outils avaient été jetés à temps par

l'ouverture. Le chef nous compta en nous faisant passer un à

un, à coups de nerf de bœuf, dans l'autre moitié

du wagon. « Il en manque neuf, dit-il, et vous savez ce

qui vous a été dit au départ ; neuf d'entre vous

vont être fusillés ». Il sortit sa lampe de

poche et en choisit neuf parmi les plus jeunes, les fit descendre

à coup de bottes sur le ballast, les fit déshabiller

complètement et fusiller séance tenante. Puis les boches

remontèrent dans le wagon et se mirent à nous battre

à coup de nerf de bœuf, de crosses de fusils, de bottes.

D'une voix féroce, le chef hurle : « Déshabillez-vous ».

Pendant cette opération, les coups n'arrêtèrent

pas de pleuvoir. En un clin d'œil, nous sommes bousculés

et remis dans un autre wagon, toujours fortement stimulés par

les coups. Je vois toujours ce camarade battu d'une façon abominable

parce qu'il avait gardé sa montre-bracelet. Ce nouveau wagon,

métallique, avait plusieurs ouvertures à grillage de

gros fil de fer ; il était sale et sans un brin de paille.

Et c'est ainsi qu'en fin janvier nous voyageâmes, nus, transis

de froid, durant quatre jours et quatre nuits. Le wagon ne s'ouvrit

qu'une fois à Trèves ; nous aurions préféré

de beaucoup qu'il ne s'ouvrit pas, car on nous fit défiler

devant une foule de spectateurs, hommes, femmes et enfants. Tout ce

monde nous fit un accueil digne de la race boche, en nous jetant des

pierres et en crachant sur nous. J'avais la rage au cœur ; mon

ami Hubert Touvet fit cette remarque ironique : « Drôle

de coïncidence, n'est-ce pas mon Cher Frère Birin, c'est

dans la ville où l'on conserve la Sainte Robe qu'on nous promène

nus ».

Après cette humiliation, le wagon se referma

; il ne devait plus s'ouvrir qu'à Buchenwald. Vers la fin du

troisième jour de voyage, plusieurs camarades eurent des accès

de folie et, pour éviter le pire, il nous fallut les assommer

à moitié, ne disposant d'aucun lien pour les ligoter.

Heureusement, ces pauvres diables n'avaient plus ni couteau ni rasoir

à leur disposition ; ils auraient pu imiter ce camarade qui,

devenu fou furieux peu après le départ de Compiègne,

blessa plusieurs d'entre nous avec un rasoir soustrait à la

vigilance des boches ; il fallut le tuer pour éviter des morts.

Il me fut impossible d'intervenir pour maintenir l'ordre et ensuite

trop épuisé pour arriver à lutter contre l'instinct

qui détruit tout sentiment de solidarité et de dévouement.

Ce furent des disputes, des coups, des cris ; les

cas de folie augmentaient d'heure en heure. Une équipe de quelques

scouts essaya de ranimer ceux qui s'étaient évanouis,

et nous n'avions comme médicaments que les mouchoirs que certains

avaient réussis de garder en main et de... l'urine.

En gare d'Erfurt, le train stationna une journée

entière à quai ; j'interpellai une sentinelle pour lui

demander de l'eau pour des camarades qui mouraient. Voici son aimable

réponse : « Comment, ces cochons ne sont pas encore

tous crevés », et il mit la main à son revolver.

J'eus moi-même quelques heures la perte du contrôle de

mes actes, et avec mes camarades, dans un désir farouche de

vivre, je criais : « À boire, à boire ».

N'étions-nous pas fous en vérité de demander

à boire à des boches !

Ce fut tard dans la nuit du 31 janvier que nous

arrivâmes à Buchenwald. Les SS nous attendaient à

la descente du train avec des chiens. Quand la voiture cellulaire

qui devait nous conduire au camp fut prête, l'ordre fut donné

d'y monter et les chiens furent lâchés. Je laisse imaginer

au lecteur la ruée, l'affolement, les cris... Plusieurs malchanceux

qui se trouvaient sur les bords de cette masse humaine furent étranglés

par les molosses.

Buchenwald

Nous

espérions, en arrivant au camp, trouver à boire et à

manger. Hélas, le jeûne devait continuer. Vers trois

heures du matin, on nous réunit dans une salle avec les autres

détenus, lesquels, comme nous, doivent se déshabiller.

Nous sommes désormais intégrés dans la masse.

Nous défilons devant des SS auxquels nous devons remettre,

montres, alliances, bijoux. De crainte de recel, on nous fouille dans

la bouche et... ailleurs. Personnellement, n'ayant point d'alliance

ni de bague, ayant prétendu être célibataire,

je subis une fouille révoltante.

Qu'on me permette de citer le fait suivant dont

je fus témoin à cette occasion. Un brave jociste, mort

peu après l'arrivée et que je sais seulement être

originaire de la région de Dax, avait caché dans sa

bouche une petite médaille, souvenir auquel il était

très attaché. Très malmené par le SS qui

le fouilla, cette brute l'obligea d'avaler sa médaille en proférant

un blasphème que j'ose à peine écrire : « Mange

ton Bon Dieu, ensuite tu pourras le... rendre ».

Je citerai aussi cet autre fait plus brutal encore

d'un camarade, portant une jolie bague qui plut au SS. Ne pouvant

la sortir, le monstre lui fit couper le doigt. Mon camarade, me montrant

sa blessure en pleurait encore de rage.

Tout arrivant doit passer à la désinfection.

Tout d'abord à la tonte générale

où des barbiers improvisés, ricanants, s'amusent de

notre confusion et des entailles dont, par hâte ou maladresse,

ils lardent leurs patients. Tel un troupeau de moutons privés

de leur toison, les détenus sont précipités pêle-mêle

dans un grand bassin d'eau crésylée à forte dose.

Maculé de sang, souillé d'immondices, ce bain sert à

tout le détachement. Harcelées par des matraques, les

têtes sont obligées de plonger sous l'eau. En fin de

chaque séance, des noyés sont retirés de cet

abject bassin.

Une douche suit, c'est le seul moment de bien-être

dans cet enfer de camp. Pour se vêtir, chacun reçoit

ensuite, sans essayage, quelques vieilles défroques civiles

; chemise, caleçon, veste et pantalon ; chapeau, casquette

ou bonnet de nuit en guise de coiffure ; et, comme chaussures, une

paire de claquettes, souliers à semelles de bois offrant les

inconvénients des sabots sans en assurer les avantages.

Affublés de ces oripeaux de carnaval, nous

sommes accueillis par divers bureaux pour y être recensés

et immatriculés. Là, notre nom, notre dernier bien,

est remplacé par un numéro. Je deviens le numéro

43 652.

Souvent la providence se joue des hommes. C'est

à ce moment-là, en effet, au bureau politique, que j'eus

l'agréable surprise de rencontrer l'abbé Senger, curé

de Maxéville ( Meurthe et Moselle ) et ami de ma

famille. Après m'avoir conseillé de ne jamais déclarer

mon état de religieux, il me remit quelques parcelles d'hosties

consacrées, fruit de ses messes clandestines. Jusqu'au 4 novembre

1944, je devais constamment garder sur moi la Sainte-Réserve.

Situation étrange, qui me valut une faveur

telle que même un prêtre ne peut se l'octroyer en temps

normal. Quel réconfort et quel courage j'ai puisé dans

cette divine présence ! Aidé par d'autres prêtres

et de pieux fidèles, j'en fis largement profiter mes camarades

de captivité.

Nous fûmes ensuite dirigés sur un block,

grand baraquement construit pour 500 détenus. Je m'y trouvai

avec Messieurs Terver, Touvet et Chabaut. Nous tombions de fatigue

et nous nous endormîmes promptement. Des hurlements ne tardèrent

pas à troubler notre sommeil. Nous recevions, enfin, noter

première ration de « jus ». Depuis cinq

jours, nous avions été privés d'eau ou de boisson

; nous étions complètement déshydratés.

La ration était peu abondante. Aussitôt après

cette distribution, eut lieu l'un de ces appels interminables dont

tout déporté conserve le cauchemar.

Notre chef de block nous fit savoir que, non compris

sur l'effectif de la journée, nous ne toucherions nos premières

rations que le lendemain. Sur cette assurance, aiguillonné

par la faim, je me mis à la recherche de mes amis sparnaciens

et châlonnais arrivés avant moi. Le premier que je rencontrai

fut Monsieur Fréby, secrétaire général

de la mairie d'Épernay. Je le reconnus à peine :

figure fatiguée, cheveux ras, accoutrement ridicule. Malgré

les tristes circonstances, je ne pus m'empêcher de rire et le

brave Monsieur Fréby de me dire : « Tu as beau rire,

tu n'es pas plus beau. Viens voir les autres, il y en a qui sont pire ».

"En effet, plusieurs de mes malheureux compagnons paraissaient

durement affectés. Déjà Monsieur Richon manquait

à l'appel. Sauvagement frappé à coups de pieds

durant le voyage de Compiègne à Buchenwald, il devait

mourir dans ce dernier camp avec d'autres arrivants et notamment l'abbé

L'Hermitte.

Toutefois, ces bons amis me donnèrent chacun

un peu de pain prélevé sur la légère portion

qu'ils avaient gardée pour le soir.

Comme tous les arrivants, nous fûmes mis en

quarantaine. L'emploi du temps n'était pas fixé ; le

réveil sonnait à 3 heures et demie. C'était alors

la course au lavabo, à 200 mètres du camp. Le chef de

block et ses aides ou Stubendienst, en majorité polonais,

harcelaient et matraquaient tout traînard. Les journées

étaient occupées par de nombreux appels, des inspections

sanitaires pour dépister les poux, des séances de vaccination

ou des corvées de camp. C'est lors d'une de ces corvées

que je pénétrai au fameux block 46, surnommé

block des « cobayes ». Des détenus choisis

parmi les mieux constitués y servent de cobayes, soumis à

des traitements variés, les réactions de leur organisme

sont étudiées et suivies dans leur développement,

jusqu'à ce que mort s'en suive. Lorsque la victime devient

inutile et que l'expérimentateur n'en peut plus rien espérer,

une piqûre au cœur achève le malheureux patient.

On m'a raconté les pratiques inhumaines auxquelles

se livraient ces médecins allemands pour leurs recherches scientifiques.

Je ne veux cependant relater que ce que j'ai vu. J'ai pu causer avec

un détenu de ce block qui portait un pansement sous verre.

Ces tortionnaires, m'expliqua-t-il les larmes aux yeux, veulent voir

comment mon bras pourrit. C'est aussi dans ce block que j'ai vu cette

salle d'exposition digne d'une tribu d'anthropophages ; des peaux

humaines, tatouées y étaient artistement présentées.

Sous des prétextes humanitaires, les visites

médicales devenaient souvent de véritables supplices.

J'ai le souvenir d'une journée de février, passée

presque entièrement dans une petite cour près de l'hôpital,

nu, avec mes camarades nus eux aussi, attendant une inspection médicale.

La corvée ordinaire consistait à charrier

à force de bras des pierres extraites de la carrière

sise au bas de la côte au sommet de laquelle est bâti

le camp de Buchenwald. Chacun s'ingéniait à prendre

le plus faible poids possible mais les nazis veillaient et matraquaient

ceux dont la charge leur paraissait insuffisante. Par le gel ou la

pluie, par la boue ou la neige, il fallait remonter avec son fardeau

cette pente raide. Tandis que la bise s'engouffrait dans nos pauvres

défroques, nos claquettes restaient souvent enfoncées

dans la boue ou la neige. Pour rejoindre la colonne et éviter

d'être roués de coups, il fallait prendre ses chaussures

sous le bras et marcher pieds nus. Lamentable procession que cette

masse de plusieurs milliers d'être humains de tout rang et de

tout âge, en haillons, se traînant exténués,

transis de froid, marchant sous la férule d'un ennemi sans

pitié.

La mort éclaircit encore les rangs de mes

camarades d'infortune. Messieurs Poittevin, Kuhlmann, le Docteur Robert,

le Docteur Genillon, de Fismes, ne purent résister à

ces fatigues. Après une journée harassante, les nuits

ne nous procuraient aucun repos. Nous ne disposions, pour nous allonger,

que d'un espace de trente centimètres par corps. Force nous

était de nous coucher tous dans le même sens, les membres

enchevêtrés les uns dans les autres. Au milieu de la

nuit, au signal donné, tous se retournaient, sinon il eût

été impossible de se dégager de ce chaos humain.

L'immobilité forcée devenait un supplice par la dureté

de notre couche, à même le sol, et par la multitude de

puces qu'une telle promiscuité ne pouvait manquer de faire

proliférer.

Lever très matinal, nourriture nettement

insuffisante pour 12 heures de travail : 1 litre de soupe,

200 à 250 grammes de pain, 20 grammes de margarine. Néanmoins,

la vie à Buchenwald était encore supportable.

Début mars, 1 200 Français, dont j'étais,

furent désignés pour une destination inconnue. Avant

le départ, nous reçûmes des habits de forçats

à rayures bleues et blanches : veste et pantalon seulement,

qui ne pouvaient nous garantir du froid.

Nous êumes à subir une ridicule visite

médicale. Pendant plusieurs heures, nous dûmes attendre

dehors, en plein vent, entièrement nus, l'inspection du médecin

SS. Quand celui-ci daigna se montrer, plusieurs camarades avaient

roulé à terre, frappés de congestion. Il passa

devant les rangs se contentant de faire montrer à chacun la

paume et le dos des mains. Peut-on pousser plus loin la barbarie,

l'inconscience et le cynisme ?

Malgré ces tragiques circonstances, la gaîté

française reprenait ses droits. Enfermés dans un block

spécial pendant ces trois jours où se succédèrent

appels, contrôles de numéros, visites médicales,

beaucoup y allèrent de leur chanson pour distraire leurs compatriotes.

Et tous reprenaient en chœur le chant des bagnards, composé,

je crois par un Ingénieur de l'École des Mines de Paris

:

Nous sommes des déportés

Des bagnards la tête haute,

Qui n'ont commis d'autre faute !

Que d'être toujours Français ?

Nous irons par la Lorraine

Avec nos sabots de bois

Et les blés d'or de nos plaines

Verront rentrer les Français d'autrefois.

Hélas,

beaucoup de ces Français qui chantaient avec tant de foi et

d'espérance, ne devaient pas revenir de l'enfer de Dora.

Le 13 mars 1944, après avoir passé

presque toute la nuit sur la place d'appel, sous une pluie glaciale,

nous fûmes embarqués dans des wagons à bestiaux

; mouillés, n'ayant rien mangé depuis 24 heures. Nous

n'étions que 50 par wagon mais le milieu devait rester libre

pour les SS de garde qui se relayaient fréquemment. Il faisait

terriblement froid. Durant toute la journée du voyage, le givre

ne disparut pas des bordes de la lucarne. Les vêtements trempés,

sans paille pour nous abriter du vent, le froid nous pénétrait

jusqu'aux entrailles. Tard dans la soirée, notre convoi stoppait

à Dora.

L'arrivée à Dora

Là,

comme à Buchenwald, les SS nous attendaient à la descente

des wagons. Tard sans la soirée, je remarquai qu'on empilait

sur une charrette des cadavres de camarades morts pendant le trajet.

Avaient-ils succombé à l'épuisement

et aux conditions déplorables du voyage, ou aux mauvais traitements

des SS de faction ?

Un chemin sillonné d'ornières pleines

d'eau conduit au camp. Il fut parcouru au pas de course. Les nazis,

chaussés de grandes bottes, nous pourchassaient et lâchaient

leurs chiens sur nous.

Ils éprouvaient un plaisir singulier à

nous bousculer dans les flaques d'eau boueuse. Cette corrida d'un

nouveau genre se ponctuait de nombreux coups de fusils et de hurlements

inhumains.

Avec Terver, je traînai mon pauvre ami Touvet

dont les jambes enflées refusaient tout service.

Au camp, les 1 200 nouveaux arrivants furent entassés

dans un block servant à la fois de latrines et de lavabo.

Puis, commencèrent les formalités

d'inscription au bureau politique. Vers deux heures du matin, un morceau

de pain, un bâton de margarine ( 20 grammes ) et un peu

de café furent distribués.

Nous étions tous épuisés. Il

y avait déjà 48 heures que nous étions debout.

Vers 3 heures, bousculés par les SS excitant toujours leurs

chiens, notre misérable troupeau s'engouffrait dans le tunnel

conduisant aux blocks souterrains.

J'eus l'impression de descendre tout vivant aux

enfers. Tout le long du parcours traînaient des cadavres décharnés,

nus ou presque ; des êtres squelettiques, d'un aspect repoussant,

les yeux fiévreux enfoncés dans leurs orbites, peinaient

en maniant pioche ou pelle, tandis que leurs cerbères ne leur

ménageaient pas les coups.

Parqués dans un hall garni de boxes à

sept étages, on nous laissa quelques heures de repos. Chaque

emplacement destiné à recevoir un corps contenait bien

une paillasse, mais répugnante de saleté et sentant

le moisi. Je fis d'ailleurs plus tard une macabre découverte

sous cette paillasse. Quant aux couvertures, il n'y fallait point

songer. La fatigue était telle que je dormis profondément.

Avant de relater ce dont j'ai été

témoin dans ce camp et pour permettre de mieux comprendre la

suite de ce récit, je crois utile d'indiquer comment était

organisé ce camp. Sans doute, il se modelait sur les autres

bagnes nazis, mais ici le camp était en période d'installation

; ceci explique les conditions particulièrement pénibles

faites aux détenus.

Après quelques semaines du régime

commun, j'eus l'avantage d'obtenir une place au bureau de la Direction

et de la répartition de la main-d'œuvre, à l'Arbeitsstatistik.

J'y fus le témoin, au bureau même, de bien des faits

que le pauvre détenu soumis au sort commun a ignorés,

heureusement d'ailleurs, et par mes fonctions, je pus m'enquérir

discrètement de ce qui se passait dans les diverses parties

du camp.

En ne parlant que de ce que j'ai vu, je puis donner

cependant un aperçu assez exact sur la vie au camp de Dora.

Établissement du camp de Dora,

ou plutôt des camps

Les

camps de Dora étaient situés situés dans les

montagnes du Hartz, à 7 kilomètres de Nordhausen et

portaient le nom de Dora-Mittelbau.

Les camps qui en dépendaient directement

étaient ceux d'Ellrich, de Harzungen, de Wida et de Kleindodungen,

appelés Mittelbau I, II, III, IV.

Ce groupe de camps, en rapports administratifs avec

celui de Buchenwald, était un des principaux centres secrets

de l'industrie de guerre allemande. Les déportés y étaient

employés à l'extension de l'usine souterraine, à

la fabrication des bombes volantes V1 et V2, à l'usinage des

moteurs d'avions Junkers, etc...

Le camp de Dora commença à s'installer

en novembre 1943. Rien n'existait à cette date, sauf deux tunnels

principaux datant de 1913 et abandonnés depuis, le travail

ayant paru trop pénible. Le forage des galeries souterraines

fut repris en septembre 1943, par un kommando de détenus politiques

envoyés de Buchenwald.

J'ai pu compter 56 galeries à Dora même,

sans compter celles que, de l'autre côté de la montagne,

on creusait à Ellrich, à Harzungen, pour achever ainsi

le forage de la montagne.

D'après le plan déposé à l'Arbeitsstatistik

que j'ai pu consulter, 125 autres galeries étaient prévues.

J'estime, d'après les contrôles dont

j'avais la charge, que 5 pour cent seulement des détenus français

aux camps de Dora ont pu survivre dans les premiers temps à

la vie de tortures qui leur était imposée. À

Dora, on mourrait de faim, de froid, de fatigue et de tortures.

J'avais établi une liste de près de

9 000 morts français, que j'avais cachée sous le contreplaqué

de ma table de travail à l'Arbeitsstatistik, espérant

m'en servir un jour.

En général, les plus forts résistaient

6 à 7 mois, c'était le temps moyen pendant lequel les

détenus restaient dans les souterrains sans revoir le jour.

L'organisation du camp - L'autorité dans le camp

Comme

à Buchenwald, la haute direction était assurée

par des SS, mais à Dora, ceux-ci intervenaient constamment

pour notre plus grand malheur. Un véritable essaim s'agitait

continuellement dans le camp. Armés de matraques, de nerfs

de bœuf ou du terrible "Gummi" ( tube de caoutchouc

garni d'une armature de fils métalliques ) et entourés

de leurs molosses, ils y répandaient une véritable terreur.

Tous les SS portaient des titres pompeux où

revenait le mot de Führer, Sturmbannführer,

Obersturmbannführer, Oberscharführer, Rapportführer,

Blockführer, Arbeitsdienstführer.

Cependant, malgré leur rage satanique, ils

n'auraient pu suffire à leur besogne de mort.

Les détenus étaient, en effet, si

nombreux qu'il eût fallu une armée pour les garder. Aussi,

Himmler avait eu une inspiration génialement odieuse : faire

exercer l'autorité par les détenus eux-mêmes.

À Buchenwald, la chose était encore supportable, car

les détenus politiques allemands occupaient les divers postes

du camp et ne menaient la vie dure qu'à ceux qui le méritaient,

notamment aux détenus de droit commun qui partageaient des

peines de 10, 20 ou même 30 ans de travaux forcés.

Par contre, à Dora, ce furent les repris

de justice allemands et polonais qui eurent le haut du pavé,

et tous les détenus politiques, spécialement les Français,

considérés comme ennemis de la nation, souffrirent durement

de leur rancune.

Au camp, l'unité administrative est le block

dirigé par un chef assisté par des hommes de chambre

ou Stubendienst et un secrétaire. L'unité de

travail ou kommando obéit à un kapo ( abréviation

de Konzentrationslager Polizei ou Police du camp de concentration

) assisté de contre-maîtres ou Vorarbeiter.

À ces agents ordinaires de chaque unité,

s'ajoutent des surveillants du camp ou Lagerschutz plus terribles

que tous, frappant pour frapper, pour complaire aux SS

qui les dirigent.

À Dora, tous ces détenus « gradés »

étaient choisis parmi les « Verts »,

détenus de droit commun, la plupart Allemands ou Polonais.

Ces derniers se montrèrent particulièrement

cyniques et le déportés sont unanimes à se plaindre

de ces bandits avilis au rôle de sbires au service de leurs

ennemis.

On les appelait les Verts en raison du triangle

vert peint sur leurs habits. Ainsi reconnaissait-on les condamnés

de droit commun. Les détenus politiques portaient un triangle

rouge avec une lettre indiquant leur nationalité F : Français ;

B : Belge ; R : Russe. Un triangle violet indiquait un objecteur de

conscience. Un triangle rose, un condamné pour mœurs spéciales.

Un triangle noir désignait les saboteurs de guerre ou les tziganes.

Entre ces catégories si nettement désignées,

une haine farouche, entretenue à dessein, provoquait souvent

des drames.

Il y eut quelques chefs de blocks de nationalité

tchèque qui favorisèrent leur nationaux aux dépens

des Français.

Pour être juste, il faut convenir que les

rares Français parvenus à ce poste agirent de même.

Nos compatriotes étaient très mal notés en raison

de leur réputation de saboteurs, mais je puis affirmer que,

parmi les milliers de Français que j'ai connus, un seul se

montra indigne de ce nom en servant la cause des nazis.

Il s'agit d'un nommé Naegel que nous retrouverons

dans la suite de ce récit.

Tuer était la consigne. Jamais un SS de surveillance n'intervint

pour protéger un détenu. Tout au contraire, j'ai vu

des SS féliciter un kapo, parce que dans son kommando, il avait

fait crever plus d'hommes que dans tout autre kommando.

Réclamer devenait dangereux. Il ne fallait

pas s'y risquer. Des détenus exaspérés venaient-ils

se plaindre à l'Arbeitsstatistik ? Confrontés

pour la forme avec leur kapo ou leur Vorarbeiter, celui-ci

les accusait de délits imaginaires. Le plaignant ne s'en retournait

alors qu'après avoir reçu 25 coups de schlague.

Invariablement, les plaignants étaient ensuite

assommés pendant leur travail. Le lendemain, des listes d'appel

appelaient simplement leurs numéros parmi les morts de la journée.

Une journée au camp - Travail

Réveillés

à 4 heures du matin par les cris des Stubendienst, les

détenus se lèvent en hâte. Le SS Block-führer

guette les traînards et leur administre des coups de bottes

ou de gummi, ou, mieux encore, lance à leurs trousses ses chiens

policiers. Nombreux sont les malheureux portant aux mains ou aux pieds

la trace de morsures. Ces blessures, non soignées, se sont

souvent envenimées et ont causé plus d'un décès.

Une seule issue permettait de sortir ; il s'y produisait

fatalement une bousculade et pendant les longues minutes d'attente,

les gardiens ne cessaient de frapper sans relâche.

Au début, il n'y avait pas d'eau pour se

laver. Plus tard, des lavabos furent installés. 20 robinets

devaient suffire pour 500 à 600 hommes. Pas de serviette ni

de savon. Si parfois nous avons touché un morceau de savon

ersatz, il fallait le garder en poche pour éviter le vol. Il

s'effritait rapidement.

Quelquefois, une distribution d'un liquide innommable

et infect a précédé le travail.

Dans

le Tunnel

Les travailleurs étaient répartis

dans les kommandos et dans le tunnel. Il y avait de nombreux kommandos

à Dora, mais le tunnel absorbait la plupart des travailleurs.

Ils y étaient partagés en deux équipes : Tagesschicht

ou équipe de jour, Nachtschicht ou équipe de

nuit. Chacune de 7 à 8 000 hommes. Les uns travaillaient aux

usines déjà établies, les autres continuaient

à forer les galeries.

Les machines-outils servant à fabriquer les

V1 et V2 provenaient de l'usine de Penemunden, sur la Baltique, littéralement

pulvérisée par un bombardement, au dire d'un survivant,

Beaumont. On y trouvait du matériel belge, français,

italien, américain, mais peu de matériel allemand.

Le travail se faisait à la chaîne,

25 ouvriers étaient affectés spécialement dans

chaque équipe à un travail bien déterminé.

En faisant construire leurs armes secrètes par des détenus,

les Allemands pensaient garder leur secret. Ils n'empêchèrent

point le sabotage.

Le forage des galeries constituait le travail le

plus pénible. Un ouvrier, en temps ordinaire, supporte difficilement

les trépidations du marteau pneumatique. Affaibli par le régime

du camp, le détenu était rapidement épuisé,

le cœur défaillait et l'homme s'affalait sur sa tâche.

Le Kapo ou le nazi de garde l'achevait souvent,

tandis qu'un autre prenait sa place pour tomber à son tour.

Le travail de déblaiement devait se faire à une cadence

accélérée. Dans ces travaux de forage, en plus

des garde-chiourme habituels, des civils dirigeaient les travaux et

se faisaient appeler ingénieur ou Meister. Ils se montraient

aussi inhumains que nos gardiens.

Travail

forcé. Dans le camp

D'autres

kommandos assuraient le service du camp. Celui de la carrière

ou Steinbruch était un des plus durs. C'était

le kommando de punition. Il se composait en majorité de Français,

qui y sont morts par centaines. D'autres kommandos extérieurs

assuraient les terrassements, l'installation des baraques. Comme à

la carrière, on y travaillait par tous les temps. Enfoncés

dans la boue jusqu'à mi-mollets, il fallait continuer à

pelleter. Nos habits ne nous quittaient pas. Deux ou trois jours étaient

nécessaires pour sécher les vêtements trempés,

à la seule chaleur du corps. Durant de longs mois, les SS avaient

imaginé de prescrire le pas de course aux détenus dans

leurs déplacements comme dans les corvées, même

en poussant une brouette chargée.

Transportant de grosses dalles, j'eus le malheur

de trébucher et de tomber. Le SS qui nous surveillait me frappa

dans le bas-ventre à coups de bottes. Je me relevai avec peine

et je souffre encore aujourd'hui de ces brutalités. Elles étaient

accompagnées d'ignobles insultes, mais, depuis longtemps, j'étais

rompu aux douceurs du vocabulaire teuton.

Après avoir travaillé quelque temps

au tunnel, je fus affecté au fameux kommando de Grossverter,

aux environs de Nordhausen. Nous y étions conduits en camions

découvertes par les plus grands froids. Le travail durait de

6 heures à 19 heures, avec une halte de 30 minutes, à

midi, pour une collation ; mais, distribuée la veille au soir

pour le lendemain, la maigre ration était absorbée depuis

longtemps.

La cadence du travail ne pouvait ralentir et, plus

que partout ailleurs, nos gardiens se montraient féroces. Je

reçus, d'un kapo, une pelletée de ciment en pleine figure,

et comme j'eus un réflexe un peu vif, la brûlure causée

par le ciment m'a fait perdre l'œil gauche, cet énergumène

brandit la pelle pour me frapper. J'esquivai le coup, mais mon voisin

le reçut. La figure horriblement tailladée, il perdait

son sang abondamment. Le kapo daigna se calmer, mais la plaie s'étant

infectée, sa victime ne put survivre. Une autre fois, mes deux

voisins s'entraidaient ; c'étaient un père et un fils.

Le premier encourageait le second qui défaillait. Le nazi de

garde voulut les séparer. Apprenant leur parenté, il

tend au père son fusil et désignant le jeune homme :

« Tuez-le », ordonne-t-il. Refus indigné

du père. Sans sourciller, la brute, reprenant son arme, abat

le fils et ensuite le père afin de le punir de sa désobéissance.

Sous cette perpétuelle menace de mort, le travail ne pouvait

chômer. Le soir, nous étions heureux de retrouver le

camion du retour. Il arriva que celui-ci fut en panne d'essence. Les

17 kilomètres qui nous séparaient du camp furent faits

à pied. Pour hâter notre marche, les SS distribuaient

force coups de crosses de fusils. Lors de la traversée des

villages et de Nordhausen, les gens s'ameutaient et encourageaient

nos gardiens à nous frapper. J'entends encore cette grosse

commère s'écrier : « Très bien, très

bien. C'est ainsi qu'il faudrait les traiter tous les jours jusqu'à

ce qu'ils crèvent ». Les gosses nous jetaient des

pierres et criaient : « Banditen, Banditen ».

Plus d'une fois en kommando nous avons été

surveillés par des enfants de 7 à 8 ans, de la jeunesse

hitlérienne. Ces féroces bambins étaient heureux

de venir nous narguer. Les jours de congé, les nazis se faisaient

remplacer par ces gosses revêtus d'un uniforme et portant un

revolver à la ceinture. Voyaient-ils un détenu paraissant

moins actif ? Ils s'approchaient et, d'une main malhabile, ils reproduisaient

péniblement son numéro sur un carnet, puis le dénonçaient,

heureux de lui faire administrer les 25 coups réglementaires.

Dans la suite, je dus, de par mes fonctions à

l'Arbeitsstatistik, me rendre dans les kommandos de Harzungen

et d'Ellrich. Là, le réveil sonnait à 3 heures

30. Après un appel, des wagons de marchandises découverts

transportaient les détenus à Wolfleben. Un nouvel appel

se faisait avant le départ pour le travail, à 6 heures

du matin.

À quelques kilomètres de ce camp,

nous construisions des châteaux d'eau. Nous nous rendions au

chantier dans les premières heures du jour.

Nous croisions en chemin de pauvres loques humaines

aux traits tirés. C'étaient les équipes de nuit

occupées à l'extraction de la craie utilisée

par les usines de produits chimiques, qui rentraient au camp.

Les arrivants se dispersaient en petites colonnes

et s'engouffraient dans les galeries. L'entrée en était

dissimulée par des toiles de camouflage.

Pendant le travail, chaque explosion de mine devait distendre ces

toiles et les agiter comme l'eût fait un vent de tempête.

Il n'était pas rare de croiser des blessés soutenus

ou portés par deux camarades.

Aucun de ces mineurs ne portait le casque protecteur dont les Meisters

ne se séparaient jamais.

Rendement

et sanctions

Le

rendement des équipes devait toujours être poussé

au maximum. Il ne se passait pas de semaine sans que l'un ou l'autre

kommando ne fût signalé pour l'insuffisance des tâches

réalisées. La punition ordinaire consistait alors soit

dans la suppression d'une moitié de la ration journalière

pour une période de 10 à 15 jours, soit dans l'administration

de 25 coups de gummi.

Ces 25 coups réglementaires étaient

infligés fréquemment et sous les plus futiles prétextes,

par exemple, s'être attardé aux latrines afin de gagner

quelques instants de repos. Un Français exténué

crut pouvoir en toute tranquillité s'étendre sur le

tas de cadavres empilés près de son kommando. Un Lagerschutz

ou surveillant l'aperçut, le dénonça au nazi

de faction qui le tua séance tenante.

Lorsque les ingénieurs se trompaient dans

leurs calculs, les détenus en supportaient les conséquences,

mais la tâche assignée devait être exécutée

quand même.

En voici un exemple :

Dans le kommando qui creusait les puits d'aération

du tunnel, les techniciens allemands avaient prévu un cubage

trop important de béton à couler d'une seule pièce

dans la journée.

À 17 heures, malgré un travail acharné,

le tiers seulement de l'ouvrage était réalisé.

Le travail se poursuivit donc jusqu'à 3 heures du matin à

la lueur des phares, sans repos ni aliment. Rentrée au camp

après 24 heures de travail, cette équipe n'eut que 6

heures de répit pour manger, se laver et dormir.

L'Administration pénitentiaire allemande

louait parfois des détenus aux entreprises adjudicataires des

travaux publics, mais la faiblesse des forçats ne permettait

pas un rendement suffisant du travail. Il en résultait de fréquents

conflits entre le SS conducteur de travaux et les directeurs.

Dans ces entreprises, les tâches les plus

dangereuses étaient réservées aux détenus.

Ainsi, dans un kommando, pendant 12 heures de suite, leur tâche

consistait à recevoir des wagonnets chargés de pierres.

Il fallait, au risque de se faire écraser, enlever un panneau

de chaque wagonnet et en basculer le contenu dans un remblai, puis

déplacer les rails et recommencer plus loin. Ce travail s'exécutait

de nuit. On ne peut évaluer combien de pieds, de mains et d'individus

furent écrasés dans ce labeur exténuant et dangereux,

surtout quand le froid engourdissait les mains.

À l'Arbeitsstatistik, je voyais défiler

sur les listes dressées à l'entrée du four crématoire,

ces mêmes noms et numéros qui, quelques jours auparavant,

figuraient sur les listes de départ pour ce kommando.

L'usure du matériel humain ne comptait pas.

Le travail était exténuant autant par la répartition

des tâches et leur rythme d'exécution, que par l'absence

des moyens matériels.

Ainsi, quatre détenus devaient hisser un

rail Decauville au sommet d'une colline, dix autres y transportaient

un aiguillage, trois devaient suffire pour déplacer un poteau

télégraphique...

Il devient fastidieux de rappeler les brutales et

incessantes interventions des surveillants et les conditions physiques

plus que déficientes des ouvriers qui, par tous les temps et

sans répit aucun, devaient assurer la tâche imposée.

Les travailleurs ne pouvaient réparer leurs

forces par un sommeil et une alimentation suffisante.

Et cependant, tous, nous gardons des longues stations

sur la place d'appel, un souvenir au moins aussi douloureux que celui

de ce travail de forçats.

Au camp - L'appel

Tous

les soirs, au retour du travail, avait lieu l'appel. Impeccablement

alignés par blocks, 15 à 20 000 esclaves attendaient

le bon plaisir des SS. Au passage de ceux-ci, personne ne devait avoir

l'audace de remuer ni un pied, ni une main, ou de détourner

le regard, sinon des coups de poing en pleine figure ou de vigoureux

coups de pieds venaient corriger le délinquant. Souvent, tout

un block était puni, son garde-à-vous ou son alignement

ayant laissé à désirer. La station debout était

alors imposée plusieurs heures durant.

Quelquefois, le groupe était astreint à

faire plusieurs fois le tour de la place d'appel au pas de course,

ou bien encore à parcourir à sauts de crapaud plusieurs

centaines de mètres. Malheur à celui qui tombait de

fatigue, il risquait de ne plus se relever.

L'appel durait en moyenne deux à trois heures,

mais si le chiffre des présents ne concordait pas avec celui

enregistré aux bureaux, l'appel se prolongeait le temps nécessaire

pour retrouver l'erreur. C'est ainsi que j'ai assisté à

des appels de six et même vingt-trois heures. On ne peut s'imaginer

quelle grande fatigue et quel abattement physique produisaient ces

longs stationnements debout, dans l'immobilité absolue.

C'est un tourment dont tous les rescapés

parlent avec horreur. Fatigués par leur journée de travail,

l'estomac creux, en léger costume de bagnard, sous les rafales

de pluie ou de neige ou sous un soleil de plomb, cette attente était

mortelle. Souvent, on a relevé des morts.

L'appel se terminait parfois par une dernière

vexation. Au commandement répété des centaines

de fois : « Mutzen ab, Mutzen auf » : enlevez la

casquette, remettez la casquette, il fallait exécuter le geste

avec ensemble, inlassablement. Ce petit jeu dura une fois trois heures

de suite...

Durant ces longues heures, debout, le regard fixé

au delà des barbelés, les muscles endoloris par l'immobilité,

l'esprit battait la campagne. J'ai entendu mes voisins rêver

à haute voix à leur famille, à leurs œuvres

d'apostolat, l'un à sa femme, à ses enfants, un autre

à sa fiancée... Chacun raidissait toutes ses énergies

pour lutter contre la défaillance et s'éviter le pire.

Plus d'un y perdait la raison et j'entends encore

ce pauvre squelette ambulant s'en aller en murmurant des paroles pleines

de tendresse à l'égard de sa femme et de ses enfants

qu'il ne devait, hélas, plus revoir.

Quant au pauvre dysentérique, s'oubliait-il

? Très malmené d'abord, il s'entendait ensuite signifier

sa mise à la diète totale pour plusieurs jours...

Les malades non reconnus devaient se présenter

à l'appel. S'ils ne pouvaient plus marcher, deux camarades

les y traînaient ou les portaient sur des brancards. Les morts

eux-mêmes devaient être là, du moins ceux qui étaient

décédés hors du Krankenbau, ou baraquement

des malades. Ils allaient rejoindre sur la place d'appel, les morts

des kommandos déjà sortis.

À

l'appel, les morts devaient être présents comme les autres...

Une charette passait après l'appel pour charger

tous ces corps et les conduire aux fours crématoires.

Par une dérision cruelle, les cuivres de

la musique du camp résonnaient à tout rompre, tandis

que devant nous de grandes flammes rougeâtres panachées

de lourdes volutes d'une fumée noirâtre, s'échappaient

de ces fours tragiques, emplissant l'atmosphère d'une âcre

odeur qui faisait frémir.

À l'appel, succédait bien des fois,

tard dans la nuit, un contre-appel. Comme pour l'appel, pas de pitié

pour les malades.

À ces longs stationnements debout s'ajoutait

la brutalité coutumière des SS

Par une journée diluvienne, pour me garantir de cette humidité

glacée qui imprégnait mes vêtements, je me fabriquai

avec un sac à ciment en papier, une espèce de pull-over

que je mis sous ma chemise. Le soir, il y eut fouille générale.

Le SS sentit crisser le papier contre ses doigts. Il me fit déshabiller

séance tenante et me roua de coups, pour avoir commis un vol

au préjudice du grand Reich.

Un autre malheureux, dans le même cas, après

avoir subi le même traitement, fut tout simplement étranglé

par le nazi, qui lui passa son ceinturon autour du cou.

Un Français, très fatigué,

s'accroupit pendant l'appel, me demandant de guetter l'approche du

SS. Malheureusement, celui-ci survenu à l'improviste le surprit

sur le fait et le tua aussitôt à coups de bottes.

Nourriture et logement

Nous

recevions chaque jour un litre de soupe, presque toujours préparée

avec des rutabagas, 200 à 250 grammes de pain et 20 grammes

de margarine. De temps en temps, une rondelle d'un Ersatz en forme

de saucisson, dans lequel il se trouvait de tout sauf de la viande,

venait s'ajouter au menu habituel.

Enfin, rentrés au block, la ration de la

journée était distribuée.

Cette distribution s'accompagnait de brutalités

de la part des Stubendienst et de pugilats entre Russes et

Polonais, sépcialisés dans le vol des rations.

J'ai vu, dans le tunnel, ces voleurs couper le courant

électrique, se ruer sur les marmites de soupe, s'emparer du

pain, ce qui nous valut, plus d'une fois, d'être privés

de repas. Un autre procédé non moins odieux était

couramment employé. La distribution de la soupe était

soumise à la vérification des numéros matricules

; ces bandits s'emparaient de la veste des morts, l'endossaient et

bénéficiaient ainsi d'une seconde ration.

Avantageux pour l'un ou l'autre détenu sans

scrupule, ces agissements étaient expiés par tous, car

les appels se prolongeaient indéfiniment pour essayer de dépister

les numéros ne figurant ni sur la liste d'appel, ni sur la

liste des fours crématoires.

Les nouveaux arrivants éprouvaient parfois

de macabres surprises. À mon arrivée

à Dora, j'avisai une paillasse libre, que je m'empressai d'adopter.

Une odeur affreuse empestait le local sombre et privé d'aération.

Je n'y pus bientôt plus tenir et je m'aperçus alors avec

horreur que cette paillasse couvrait un mort. J'étais couché

sur un cadavre.

Je changeai d'habitat et dormis dès lors

à même le sol.

Les paillasses étaient en nombre restreint

et insuffisantes, elles étaient chaque fois l'enjeu de véritables

combats. Quant aux couvertures, pour nous autres Français,

nous ne devions pas y songer. Elles étaient distribuées

par les Stubendienst, qui servaient d'abord leur compatriotes

Allemands, Polonais ou Russes.

Il fallut s'accoutumer à reposer sur le sol

et se tenir recroquevillé et agglutiné à ses

voisins, compagnons de misère.

Ainsi parqués, le chef de block venait passer

une visite de propreté des pieds. Pour coucher sur le sol nu,

suintant d'humidité ou sur des paillasses moisies et noires

de crasse, il était indispensable d'avoir les pieds propres

! Ce n'était qu'une vexation de plus. Toutefois, un soir, cette

inspection nous valut une scène du meilleur comique, dont la

pauvre victime elle-même ne put s'empêcher de rire.

Un détenu bien couvert par sa couverture

laissait dépasser des pieds affreusement noirs. Le chef de

block montrant avec indignation ces pieds qui défiaient la

consigne, administra à leur possesseur une schlague magistrale.

La brute se rendit bientôt compte qu'il s'agissait du seul homme

de couleur existant dans le camp, et que nous appelions « Doudou ».

Le lendemain, Doudou nous fit cette réflexion : « Je

préfère mes pieds noirs à la grande Kultur allemande ».

Durant la nuit, le silence relatif était

bien souvent interrompu par des cris de protestation d'un malheureux

auquel un Polonais ou un Russe venait de ravir une partie de sa ration

ou quelque vêtement.

Et la nuit trop courte se passait ainsi sur la dure,

heureux quand il ne prenait pas au SS quelque fantaisie nocturne.

Une nuit, un de ces derniers, ivre sans doute, fit

lever tous les hommes de mon block les rangea en file, face à

lui, et déchargea son revolver sur les pieds de chacun. Les

plus agiles parvenaient à écarter les pieds à

temps, mais de nombreux camarades, mal réveillés, furent

blessés. Le manque de soins et la gangrène rendirent

mortelles ces blessures, insignifiantes par elles-mêmes.

Colis

Pour

tromper la faim, le détenu, normalement, aurait pu compter

sur l'arrivage des colis expédiés par les siens ou par

la Croix-Rouge. Ces colis parvenaient bien au camp, leurs emballages

étaient remis aux destinataires, mais ils ne contenaient souvent

plus qu'une minime partie de l'envoi.

J'ai reçu moi-même un colis pesant

au départ 15 kilos, mais dans lequel je ne trouvai que quelques

comprimés de saccharine.

Le vol était courant. Sur les 219 colis,

envoyés par ma famille, mes confrères et mes amis d'Épernay,

une vingtaine au plus m'ont été remis et, fréquemment,

pillés par les Stubendienst et le chef de block.

Pour éviter ensuite le vol de ces provisions,

il fallait les consommer de suite.

Les paquets envoyés par la Croix-Rouge subissaient

le même sort. Vers le mois d'octobre 1944, il est arrivé

à Dora un envoi de mille colis de la Croix-Rouge française

et d'un nombre égal de la Croix-Rouge belge. L'adresse comportait

la mention :

À

un interné civil politique Français

(ou Belge)

Camp de Dora

Annexe du camp de Buchenwald

Ces

deux mille colis furent entièrement pillés par les SS.

Je fus chargé de désigner un détenu pour en brûler

les emballages afin qu'il n'en restât plus de traces.

Le cynisme allait fréquemment plus loin.

Souvent, les détenus furent appelés au contrôle

des colis et furent obligés d'en accuser réception sur

la carte mensuelle, mais ils ne les touchèrent jamais. Les

familles ainsi trompées se faisaient un devoir de continuer

leurs envois.

Réduits à la maigre portion de l'ordinaire,

chacun s'ingéniait à trouver quelques débris

pour tromper la faim. Des orties, des épluchures de pommes

de terre, des pissenlits ou tout autre verdure étaient de précieuses

trouvailles. Pour comprendre les ravages de la faim, il faut avoir

vu ces corps décharnés amoncelés devant les fours

crématoires et dont les membres enchevêtrés laissaient

penser à un chargement de charbonnette basculé devant

la porte d'un boulanger. Seule, la peau recouvrait encore les os.

J'ai vu ce fait que je n'oserais affirmer si je

n'en avais pas été le témoin direct : l'estomac

torturé par les affres de la faim, des détenus rôdaient

à l'entour des fours crématoires et, profitant de l'absence

des gardiens SS et Lagerschutz, mordaient à pleines

dents dans la fesse bien amaigrie d'un cadavre.

Punitions

Aux

souffrances et mauvais traitements, s'ajoutaient les sévères

punitions qui frappaient sans pitié tout manquement au règlement.

Il suffisait d'être suspecté pour encourir le dernier

supplice.

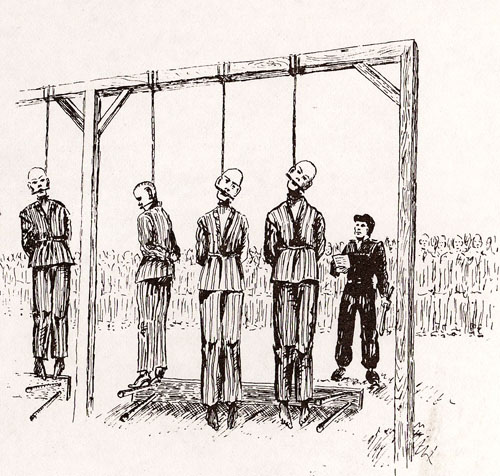

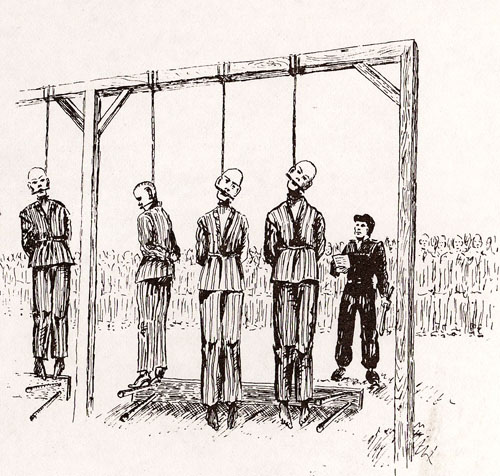

Officiellement, deux punitions étaient appliquées

: 25 coups de gummi et la pendaison.

Toutefois, le sadisme des SS ne pouvait s'en contenter.

Ainsi réduisaient-ils les rations de moitié, lorsqu'ils

ne les supprimaient pas totalement, aux kommandos dont le travail

était déficient.

Avait-on le malheur, au retour du travail, de ne

pas défiler devant les baraquements SS en exécutant

le pas de l'oie de façon impeccable ? On risquait de passer

la nuit debout sur la place d'appel.

Rentrant, un soir, excessivement fatigués

et traînant les pieds, un jeune SS ingénieux s'en aperçut

et nous apostropha : « Ah ! vous êtes fatigués,

je vous retrouverai après l'appel ».

Déjà, avec hantise, nous envisagions

des heures supplémentaires de stationnement. Ce fut pire. Après

l'appel, ce jeune nazi força tout le kommando à se coucher

à terre, cinq par cinq, puis déversant des arrosoirs

d'eau glacée sur les corps allongés, il les força

à se rouler sur une assez grande distance, appuyant même

sa botte sur les crânes qui tentaient d'échapper à

l'engluement de la boue.

De retour au Block, les Stubendienst armés

de leurs gummis nous en interdirent l'accès prétextant

notre dégoûtante tenue. Après nous être

désenglués sommairement, silencieux, trempés

jusqu'aux os, nous nous sommes glissés jusqu'à nos boxes.

Et ce n'était qu'une plaisanterie d'un SS.

Pour un salut incorrect, pour une tenue défectueuse,

le détenu se voyait privé le dimanche suivant, des quelques

heures de repos parcimonieusement accordées, et la punition

spirituellement imaginée par les nazis consistait à

répandre des matières fécales sur un terrain

transformé en potager pour l'usage exclusif des SS.

Pour ce faire, il fallait puiser dans un immense

bassin, où chaque jour la corvée spéciale ou

Kubelkolonne, déversait le trop plein des tinettes servant

de latrines. Au pas de course, portant à deux un baquet muni

de brancards, et rempli jusqu'au bord, ces hommes devaient exécuter

le transport sans en rien répandre.

Les surveillants SS se montraient particulièrement

agressifs. C'étaient souvent eux-mêmes les punis de la