Roger BOULANGER

|

En

mai 1943, Roger BOULANGER,

âgé de 17 ans, résidant à

Forbach en Moselle, un des trois

départements français annexés dès

1940 par l'Allemagne nazie, a refusé d'être

incorporé dans la Wehrmacht sous l'uniforme allemand.

Interné à la prison

de Sarreguemines, il a été

déporté au camp de Natzweiler-Struthof,

puis transféré en Allemagne en

janvier 1944, dans le Kommando de

Johanngeorgenstadt dépendant du camp de Flossenbürg.

En avril 1945,

il a survécu à l'évacuation des camps

qui a précédé l'arrivée des alliés

et à ce qu'on a appelé « les

marches de la mort » en parvenant à s'évader.

De retour en France, il s'est enfermé

comme la plupart de ses camarades déportés, dans

un long et profond silence correspondant à ce qu'on a

appelé le syndrome du survivant : souvenir angoissé

des camarades qui n'ont pas survécu à la déportation,

sentiment de culpabilité du déporté rescapé,

prise de conscience de l'indécence qu'il peut y avoir

à parler au nom des camarades morts dans les camps, impossibilité

de transmettre l'indicible, refoulement dans le contexte

du retour à la normale d'après-guerre.

Après une période

de deuil qui a duré quarante ans, Roger

BOULANGER a décidé de confronter ses souvenirs

de déporté aux travaux des historiens. Il a entrepris

lui-même des recherches dans les archives allemandes.

Puis il est allé à la rencontre

des élèves des collèges et des lycées

de Reims, ville où il a été professeur

d'allemand durant de nombreuses années. Depuis, il ne

cesse de témoigner et de dialoguer avec les jeunes, à

l'occasion de la préparation au Concours de la résistance

et de la déportation, ou lors des nombreuses

visites au Camp-mémorial du Struthof qu'il accompagne

régulièrement.

Son

témoignage est extrait d'un livre-témoignage qui

répond aux questions posées par les jeunes d'aujourd'hui,

des jeunes auxquels il adresse un appel

à la vigilance dans un monde toujours exposé

aux menaces du totalitarisme, du racisme, de l'antisémitisme.

Roger

BOULANGER, La déportation

racontée à des jeunes - Parole et témoignage

d'un ancien déporté, Histoire en mémoire

1939-1945, Scérén - CRDP de Champagne-Ardenne,

2003. |

Roger

Boulanger au milieu d'un groupe d'élèves du lycée

Clemenceau de Reims qu'il accompagnait

lors de la visite de l'ancien

camp de Natzweiler-Struthof

en avril 2004

Ce

fut l'arrivée en gare de

Rothau, en Alsace. Hurlements,

aboiements, vociférations sur le quai ! Le fourgon cellulaire

s'ouvre, nous sommes tous expulsés à coups de gourdin.

60 hommes ankylosés courent entre une haie de chiens furieux,

hurlant à la mort et tenus en laisse par des hommes en uniforme,

s'engouffrent dans un camion cellulaire sous les coups redoublés,

s'y entassent à s'étouffer. Quelques-uns restent sur

le quai. Suit un lourd silence, rompu subitement par les aboiements

féroces des chiens et d'atroces cris de douleur

: les SS avaient lâché les chiens. Les derniers d'entre

nous, horriblement mordus, se hissent sur nos têtes et, à

l'horizontale, nous écrasant de leur poids, ils effectuent

la montée aux enfers.

Elle

parut interminable. Cahotés, écrasés, bringuebalés,

à moitié asphyxiés, nous suivîmes la sinistre

route de montagne qui menait au camp de concentration de Natzweiler-Struthof.

Déchargés

devant le portail comme du bétail,

sous les insultes et les coups des SS et de ceux qui se révélèrent

être les kapos, 60 « nouveaux » franchirent la porte

grillagée du camp. Lorsqu'elle se referma, je réalisai

qu'à l'incertitude du lendemain venait de s'ajouter un deuxième

volet : la terreur, avec son cortège

de violences, verbales et physiques.

À

partir

de là, la dépersonnalisation

s'accéléra : tout signe extérieur,

symbole de statut social ou de vie individuelle, fut éliminé.

Dépouillés de nos vêtements, de nos cheveux, de

nos poils, nous n'étions plus que des

corps nus, apparemment sans âme ni personnalité,

que le système se promettait d'uniformiser et de façonner

à sa guise, sans susciter de velléité de révolte.

L'objectif des nazis était de

briser en nous toute volonté d'autonomie, de nous

réduire à des automates,

à une main-d'œuvre malléable, taillable et corvéable

à merci, destinée à l'industrie de guerre.

L'exploitation intensive

de la main-d'œuvre concentrationnaire était

un objectif annoncé par Speer en 1942.

Elle fut précédée dans les camps d'une mise

en condition confiée à la SS qui avait affiné

ses méthodes pour dégrader l'homme

: elle savait terroriser, insécuriser, affamer.

Dès les premiers jours, dans le baraquement réservé

à la quarantaine, j'assistai, impuissant et horrifié,

à un violent passage à tabac

d'un jeune Italien par les kapos. Il s'était rebiffé

sous une insulte. Aucun d'entre nous n'était intervenu pour

le défendre.

Quelque temps plus tard, ce fut la bastonnade

publique d'un évadé repris. Attaché sur un chevalet,

il reçut devant tous les déportés rassemblés

sur les places d'appel un nombre impressionnant de coups

de bâton. Comme le détenu chargé de

lui administrer la schlague ne frappait pas avec assez de conviction,

il fut à son tour étendu sur le chevalet et cinglé

de coups par les chefs SS présents. Il frappa ensuite le malheureux

avec violence. Chaque coup me déchirait le cœur.

Je ne distinguais plus la limite entre la terreur

physique, que ma volonté pouvait contrôler, et la terreur

mentale, face à laquelle j'étais désarmé.

Je découvrais avec effroi la complicité concrète,

consciente ou inconsciente, entre les bourreaux et les victimes. Je

sentais ma dimension humaine fondre et se réduire,

je ne vivais plus.

Pour la première fois, j'eus l'impression

d'un sursis, un sursis qui me serait accordé si j'acceptais

la soumission, si j'abandonnais mon autonomie, si j'abdiquais

ma qualité d'homme. J'éprouvais ce

sentiment diffus de honte

des enfants et des femmes battus, qui reviennent vers leur tortionnaire,

espérant qu'il a changé entre-temps.

Le mois de décembre

1943 me mit au contact de la mort.

Trois camarades, lorrains ou alsaciens, voisins de table et de châlit

furent fusillés dans la sablière. Pourquoi eux ? était-ce

le début d'une série d'exécutions ? Puis vint

Noël. Le commandant du camp rassembla toute la population concentrationnaire

face à une potence, installée

sur la première plate-forme d'appel, fit pendre un jeune Russe

et lança son célèbre : «

C'est ainsi que je vous pendrai tous ! ».

La terreur nous rendait muets,

l'ignorance du lendemain, qui engendrait l'insécurité

et nous déstabilisait, entrait dans la stratégie du

secret. À l'extérieur, on ne connaissait pas les conditions

de vie dans les camps de concentration. Les déportés

eux-mêmes ignoraient ce qui se déroulait dans leur environnement

immédiat.

Une des méthodes concentrationnaires, fidèle

en cela au machiavélique « diviser pour régner

», consistait à parcelliser les tâches pour

isoler les détenus et garantir le secret. Par exemple,

nous effectuions le transport de corps de l'extérieur du camp

jusqu'au bâtiment surmonté par la haute cheminée

du crématoire. Plusieurs

équipes en étaient chargées sur différentes

fractions du trajet, avec interdiction de regarder dans les civières

et de communiquer avec l'équipe suivante. Je ne sais pas si

ce fut le poids des civières ou celui du mystère qui

me fit paraître si longue la descente jusqu'au crématoire.

L'attente et l'incertitude

remplissaient nos journées. Les épuisantes

et abominables stations sur les places d'appel,

où nous piétinions dans nos sabots, grelottant de froid

et de faiblesse dans le brouillard hivernal des Vosges, duraient parfois

du lever du jour jusqu'à midi, car il n'était pas question

de laisser sortir du camp une équipe de travail avant dissipation

du brouillard.

L'ignorance de notre destin était

la règle. Il est vrai que notre désir et

nos possibilités de savoir, de comprendre, de percer les secrets

du système concentrationnaire étaient singulièrement

amoindris par le climat général de tension que nous

subissions pour éviter les coups et les blessures

que nos corps affaiblis par la dénutrition

n'auraient pu supporter. obsessionnelle à force d'être

lancinante, mordante, inlassable. La nuit, la douleur recroquevillait

mon corps ; bien que couché en chien de fusil pour contenir

les contractions de mon estomac, je me réveillais, irrémédiablement

tenaillé par la faim. Le

jour, les maigres rations alimentaires dispensées ne compensaient

pas les pertes de calories provoquées par un travail

harassant dans le froid.

J'avais été affecté au kommando

chargé d'aménager la route menant du camp à la

carrière où la SS installait une usine d'armement. C'était

un véritable travail de bagnard.

Construire des routes, alors que sable et pierres étaient gelés,

creuser des trous dans le rocher ou la terre gelée pour y planter

des poteaux électriques, transporter tout et rien, s'affairer

ou en donner l'impression pour éviter les

coups de pioche et de pied des kapos ou les

morsures des chiens de la garde SS : c'était là

notre lot quotidien. Ces activités menées à un

train d'enfer, sans aucun souci de rentabilité, visaient

uniquement notre épuisement physique. Il s'agissait

de sélectionner, par élimination physique, ceux qui

seraient dirigés vers la production industrielle de guerre.

Certains d'entre nous, épuisés, blessés,

malades, furent admis à l'infirmerie,

puis au baraquement où, dispensé de travail, le déporté

reprenait quelques forces avant de replonger dans le cercle infernal,

ou bien dépérissait. La maladie et les blessures graves

m'avaient épargné, la dénutrition et la fatigue

m'avaient diminué, mais non éliminé. J'étais

devenu cette chose - Stück

dans le jargon concentrationnaire - que l'enfer sécrétait,

un homme dégradé, humilié,

avili qu'allait absorber l'industrie de guerre. Nous étions,

loques humaines, à mi-chemin

entre l'extermination idéologique et l'exploitation économique.

Le Struthof avait rempli son rôle d'intermédiaire, de

centre de tri : il avait sacrifié

sur l'autel du crime, il avait sélectionné et éliminé,

il livrait à la production de guerre une main d'œuvre

conditionnée dans les délais les plus brefs : moins

de trois mois.

À la

fin du mois de janvier 1944,

je fis partie d'un de ces nombreux transports

vers des camps de concentration situés à l'intérieur

de l'Allemagne.

L'isolement que j'avais

vécu en prison avait été atténué

par un sentiment de sécurité que dégageaient

les murs massifs. L'enceinte infranchissable de barbelés

électriques du Struthof, avec ses miradors

équipés de mitrailleuses, coupait du monde de façon

totale et catégorique.

Les êtres hâves et

déguenillés du Struthof, dont certains avaient

basculé dans une grande misère physiologique, faisaient

partie d'un univers qui n'avait plus rien

de commun avec le monde des vivants.

Dépouillés de leur dignité humaine,

ayant perdu la considération d'autrui et l'estime de soi-même,

humiliés et offensés, les hommes souffraient, seuls

et en silence, dans un monde déshumanisé.

Les grandes humiliations, comme les profondes douleurs, se vivent

en solitaires.

Privés d'informations sur le monde en guerre,

sur nos familles, nos compagnons de lutte,

nous perdions la notion exacte du temps. J'ai longtemps

cru avoir passé six longs mois au Struthof. En fait, en consultant,

40 ans après la guerre, les registres d'entrées et de

sorties du camp, je découvris l'élasticité toute

subjective de nos unités de mesure.

Il est nécessaire de faire

la différence entre isolement et solitude : je souffrais,

certes, d'un sentiment d'abandon, mais aussi de l'impossibilité

de m'isoler, d'être seul avec moi-même. Uniformisés,

sans le moindre attribut personnel, interdits

d'intimité, il nous fallut nous habituer aux latrines

collectives, à la saleté commune, à la suffocante

promiscuité des châlits surpeuplés, à l'agressive

présence de l'autre, qui vous dérobait et auquel nous

dérobions l'air, l'espace, le sommeil, tout. Être seul,

se recueillir, évoquer le passé, bâtir l'avenir,

penser aux autres, était impossible, de jour comme de nuit.

Harcelés sans relâche sur les chantiers, réveillés

la nuit pour des appels, aussi inutiles qu'épuisants. Nous

étions en perpétuel contact ou conflit avec des codétenus

dont nous ne partagions pas les valeurs, tels ce condamné de

droit commun au triangle vert, ce proxénète au triangle

noir.

Quelle joie lorsqu'au Struthof,

en plein mois de janvier 1944, le ciel se déchirait

et que le soleil d'hiver inondait nos misérables

visages ! ce même soleil qui perçait les nuages

au-dessus du village ou de la ville de nos proches, de nos amis.

Et lorsqu'on avait la chance de faire équipe, dans

le kommando de travail, avec un camarade qui parlait le même

langage et avec qui on pouvait partager pensées et sentiments,

alors, la joie de vivre l'emportait.

C'était une victoire sur l'adversité. Je me souviens

de ce moment - j'en aurais voulu suspendre le vol - où, cachés

dans le trou que nous venions de creuser pour un poteau électrique,

couverts de neige et de boue, à l'abri de la hargne des kapos

et des chiens, un ami, sidérurgiste lorrain, démocrate

convaincu, m'initia à la réflexion politique.

La souffrance physique est supportable jusqu'à

un certain degré lorsqu'elle vous concerne ; assister à

celle d'un ami ou d'un être cher, sans pouvoir lui porter secours,

est terriblement destructeur. Vivre

la proximité permanente de la mort ébranle les plus

solides, entame l'espoir de vivre, fait croire à

l'inexorabilité d'une issue fatale. Pendre, exécuter

par fusillade, battre à mort, gazer, laisser mourir de maladie

ou d'inanition et de faim... c'est donner à la mort une actualité

omniprésente.

Tout était fondé

sur l'humiliation et la frustration. L'humiliation première,

la plus simple, était de nous mettre nus. Dans

les années 1940, la pudeur était grande.

Défiler nus devant les SS et les kapos, dans les locaux attenant

au crématoire, dès notre arrivée, était

ressenti comme une dégradation

; l'humiliation était plus vive que celle provoquée

par les insultes et les quolibets. Simone

VEIL, rescapée des camps d'Auschwitz et de Bergen-Belsen,

parle souvent de cette humiliation

dont les femmes déportées ont beaucoup souffert. à

cette humiliation ponctuelle, il faut ajouter la mortification

permanente, qui consistait à nous faire manger comme

des animaux et laper notre maigre pitance, à nous faire perdre

notre qualité d'homme.

Tout

travail, stupide et inutile, est humiliant. Monter à

dos d'homme de lourdes pierres jusqu'en haut d'un talus, pour les

redescendre de la même manière, fut l'exercice typique

en usage dans tous les camps.

Le jargon concentrationnaire utilisait le terme de musulman

pour désigner le détenu que les humiliations et les

privations avaient réduit à un

comportement apathique et résigné, proche de la mort.

Très affaibli dans un corps décharné, les yeux

vides, le regard incertain, la démarche mal assurée,

une couverture sur les épaules, il déambulait dans le

camp, frôlait les enceintes électrifiées. Même

les gardes SS sur les miradors ne tiraient pas sur lui. Il représentait

l'homme vaincu par les frustrations physiques, affectives et mentales.

Il avait perdu la combativité naturelle, il était tombé

dans une atonie sans issue, il n'avait plus d'autonomie. C'était

comme si son incapacité à réagir provenait d'une

blessure qui ne guérissait pas, d'une envie de s'arrêter

là, du désir inavoué

de mourir... Il était fatigué de lutter pour

satisfaire les besoins élémentaires de survie, las de

voler, d'affronter l'autre, de composer. S'adapter à une vie

relationnelle, où l'agressivité était poussée

à l'extrême, dépassait ses forces. Il n'éprouvait

plus ni haine, ni jalousie, il ne cherchait plus de responsables à

son état, plus de boucs émissaires à son malheur,

il ne comptait plus sur la solidarité.

Et nous le regardions, ce musulman. Nous ne volions pas

à son secours. Vide affectif, perte de toute sensibilité,

peur de sa propre image, autodéfense ?

Il n'y avait plus de place pour la pitié. C'était

le chacun pour soi, le rejet de l'autre. Notre dérive était

sans bornes. Les trous, où se blotissaient les hommes dans

la terre gelée, n'étaient que brèves et illusoires

échappées.

Primo

LEVI a parlé en poète de la souffrance de

l'homme, de ses lâchetés silencieuses, mais aussi de

son héroïsme banal.

La vie dans les camps était une juxtaposition d'actes de barbarie,

de brutalités, d'avilissement et de gestes d'amitié,

d'abnégation. Le Révérend

Père RIQUET raconta dans ses écrits l'inoubliable

prière à laquelle il invita 126 hommes nus,

dans un wagon à bestiaux où l'on mourait de faim et

de soif, où l'on ne pouvait ni se coucher ni même s'asseoir.

On imagine difficilement ce que peut représenter, pour un être

affamé, cette cuillerée de rutabaga qu'il prélève

dans sa gamelle pour un camarade plus éprouvé.

Un geste d'entraide devait en outre rester discret. Je

me souviens de ce nouveau venu au Struthof qui, après la sienne,

poussa la lourde brouette d'un prêtre belge, âgé

et usé par la détention. Ils furent nombreux à

lui conseiller d'éviter des manifestations de solidarité

de ce genre, de ne pas donner sans recevoir. Être traité

comme des bêtes mais ne pas se comporter comme telles : c'est

banal et héroïque.

Lucien HESS

|

Le

témoignage de Lucien HESS,

rédigé dès son retour de déportation,

est extrait du " Rapport sur

les travaux de l'année 1944-1945 de l'Académie

nationale de Reims " présenté

par

son secrétaire général,

René DRUART : « Monsieur

le Chanoine Hess a rédigé à votre intention

un mémoire de ses interrogatoires entrecoupés

des plus odieux sévices à la Kommandantur

de

Reims [ en réalité au siège

de la Gestapo, rue Jeanne d'Arc ] ,

puis de ce qu'il a non seulement enduré, mais vu aussi,

au camp de Natzwiler [ nom

alsacien de la commune où avait été implanté

par les nazis le camp de Natzweiler-Struthof ] ,

surnommé " l'enfer d'Alsace ", puis à

Dachau. Il nous est revenu avec un moral admirable, considérant

que seule une grâce divine l'avait arraché aux

cents périls de la mort ». |

Le

retour à Reims de

Lucien Hess, le 14 mai 1945

Le

rapport qui va suivre ne veut être que l'exposé

de faits vécus, dont je garantis l'authenticité

Le

camp de Natzviller

Le

camp de Natzviller, surnommé « l'Enfer

de l'Alsace » est situé au sommet d'un vallon

dans le déroulement d'un panorama splendide. Le camp est construit

en amphithéâtre avec une série de plate formes

reliées par des escaliers. Les baraques sont séparées

par des plans inclinés de gazon. Aspect artistique qui contraste

hypocritement avec la vie misérable des détenus. Le

car y parvient non sans difficultés.

Aussitôt l'entrée franchie, les cris

et les coups de pied des gardiens SS nous firent pressentir la sévérité

de la discipline. L'un deux devait frapper à coups

de crosse Monseigneur Piguet, évêque

de Clermont-Ferrand, qui arriva quelques jours plus tard.

Conduits sur une large place où étaient

différents bureaux d'inscriptions, nous

devons nous dépouiller entièrement de nos vêtements

et, dans cette complète nudité, passer devant différentes

tables pour décliner notre identité, déclarer

ce que nous possédons de précieux, voir nos biens mis

dans des sacs portant sur une étiquette

le numéro matricule qu'on nous donne ; un coup de

pied envoie rouler mon autel portatif et mes livres de piété

traités de « Choses du diable ».

Je

reçois le n° 22 808. À partir de

ce moment, nous ne sommes plus pour nos gardiens

des personnes humaines mais des êtres quelconques numérotés,

qui ne sont qu'une charge et un objet de rebut. Toujours

nus, nous sommes complètement rasés,

opération humiliante faite en public, sans le moindre ménagement

de pudeur. On nous rase sans doute par crainte de la vermine. On nous

fait passer aux douches. J'y rencontre un rémois,

M. Godbert, directeur du Pari Mutuel, dont le dos était

labouré de raies violettes, témoins d'une flagellation

subie l'avant-veille. Puis on nous donne une chemise,

le pyjama rayé accompagné d'une calotte ;

aux pieds nous aurons les fameuses claquettes

si peu pratiques pour gravir et descendre les nombreux escaliers du

camp que je préférais aller pieds nus.

Je suis affecté au bloc ou baraque 14. Chaque

bloc comprend plusieurs chambrées. Celles-ci se composent de

4 pièces, le dortoir, le réfectoire, le lavabo, les

cabinets, en tout, dans le bloc, environ 700 détenus de toutes

les régions de France - et puis des Russes, Polonais, Juifs,

etc. La majeure partie sont des membres de

la Résistance, des terroristes, des otages pris

en groupe dans les villages où le maquis a agi. Ainsi, venant

de Clermont-en-Argonne, le curé et 102 hommes.

La vie commune efface toutes

les différences sociales, classes, rangs, fonctions,

fortune. Nous côtoyons des généraux, des Préfets,

des banquiers, des chefs d'entreprise, des ouvriers, porteurs des

mêmes pyjamas, soumis au même régime. Celui-ci

comporte chaque jour 3 appels :

le matin à 5 heures, à midi, le soir, où tous

doivent être présents, immobiles,

tête découverte par tous les temps. Il y eut

parfois des pluies battantes. Le matin à 5 heures, à

750 mètres d'altitude, la température était très

fraîche. À midi, il arriva que le soleil brûlait,

et il n'y avait dans le camp ni ombre ni arbre. Ces

appels duraient au moins une demi-heure, plus si quelqu'un

manquait et qu'il fallait toujours trouver et amener.

Le

travail auquel je fus soumis consistait à porter

des pierres et des plaques de gazon pour construire des

fortins de défense contre l'arrivée possible des armées

alliées. Ce travail était rendu plus pénible

par la difficulté de la marche avec les claquettes ou pieds-nus.

Malade, je ne pus le continuer.

La

nourriture consistait en un peu de café

le matin, à midi un litre d'une soupe

indéfinissable accompagnée parfois de choucroute

crue, le soir un morceau de pain

avec de la margarine, parfois une

cuillerée de confiture.

Plus

de colis. Plus de nouvelles non plus, il fallait sans cesse

( ce me fut une souffrance très sensible au début )

entendre la hiérarchie du camp employer

la langue allemande. Il fallait comprendre sous peine de

bourrade. Enfin, pour moi, l'épreuve la plus grande fut la

privation de tout secours religieux, sauf les conversations

que je pouvais avoir avec les confrères. De plus, le spectacle

hallucinant de cette vie misérable. Du bloc, nous

voyions sans cesse descendre vers le four crématoire,

situé à l'extrémité inférieure

du camp, les civières soutenant les

cadavres des détenus morts pendant la nuit. Au début

de mon séjour, le four ne fonctionnait pas régulièrement,

mais au fur et à mesure de l'avance alliée, nous

vîmes des camions d'hommes et de femmes descendre le camp, depuis

la porte du sommet jusqu'à la sinistre baraque, et remonter

vides. Nous comprenions que ces malheureux étaient

pendus d'abord, dans une chambre mitoyenne au four, puis immédiatement

incinérés, comme en témoignait une fumée

plus épaisse. Le four fonctionna bientôt jour et nuit

et les flammes dépassaient la cheminée de 30 ou 40 centimètres.

Le

départ

La progression alliée inquiétait visiblement

les SS. Dans la nuit du 1er au 2 septembre,

il y eu un rassemblement général, une

descente en colonne vers la gare de Rothau. Mais à

mi-route, contre-ordre, retour au camp : réintégration

des blocs. Des nouvelles circulent, déformées par nos

imaginations avides. Nous nous figurons le départ impossible.

N'allons-nous pas être délivrés ?

Mais,

dans la nuit du 3 au 4 septembre,

nouveau rassemblement, nouveau départ. Nous allons cette fois-ci

jusqu'à la gare de Rothau et, dans la plus grande déception,

nous sommes embarqués dans des wagons

à bestiaux, par groupes de 45 à 50. Le train

s'ébranle et nous emmène vers

Strasbourg. C'est une nouvelle déception, d'y parvenir.

Nous croyions la ville entre les mains françaises, or la gare

est paisible, peu atteinte en ses bâtiments principaux. Les

nouvelles qui circulaient parmi nous étaient donc fausses.

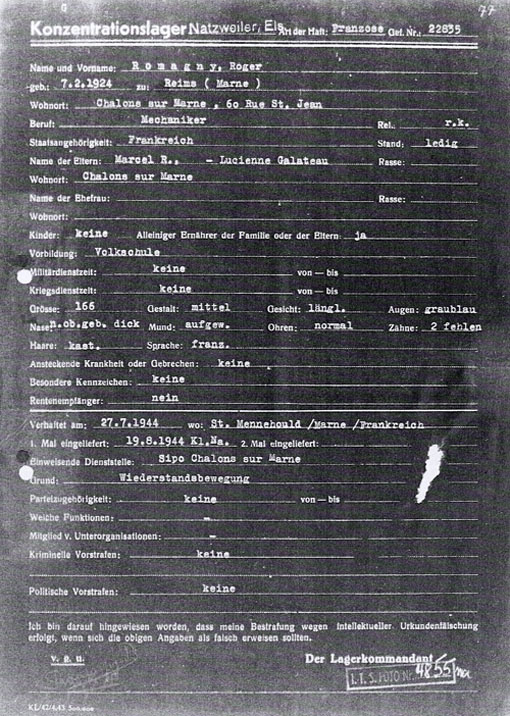

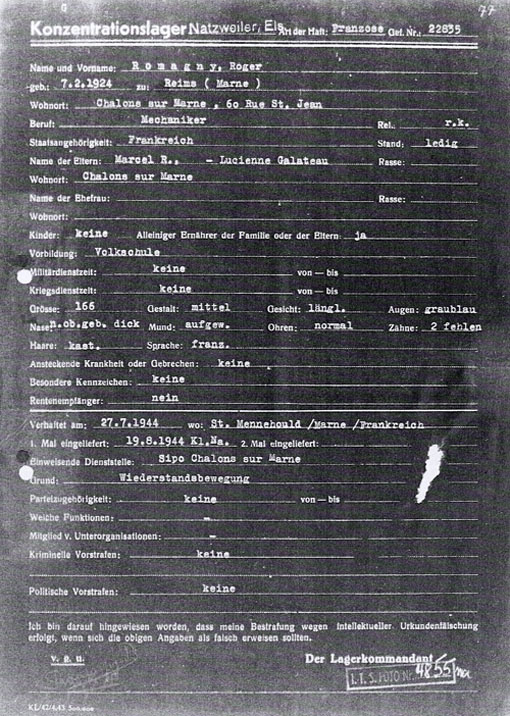

Roger ROMAGNY

Né

à Reims en 1924, Roger

ROMAGNY appartenait au Groupe Melpomène.

Il a été arrêté à

Braux Saint Remy le

25 juillet 1944 par la police allemande, interné

à la prison de Châlons sur Marne,

déporté au camp de Natzweiller-Struthof,

le 19 août, puis transféré

à Dachau en

septembre 1944.

Son témoignage est extrait d'une autobiographie

dactylographiée, Ma Jeunesse,

rédigée au début des années 2000. |

Roger Romagny, au premier plan sur la moto,

photographié dans le maquis au sein du groupe Melpomène

À l'arrière plan, debout dans la voiture, Jacques Degrancourt

Roger

Romagny photographié à Châlons

quelques mois après son retour de déportation

Le

19 août 1944, après vingt-cinq jours dans

cette prison, nous sommes embarqués

dans deux cars (les noms figurent sur les pages suivantes).

L'escorte est impressionnante. Nous partons

en direction de l'Allemagne. Malgré tout ce que

nous venons de subir et malgré l'incertitude de notre sort,

ce sont les retrouvailles entre copains de maquis. Jacques

Degrancourt est dans un sale état.

En tant que chef de groupe, les Allemands l'ont torturé pour

le faire parler. Il a subi de nombreuses bastonnades. Puis, je découvre

dans des états plus ou moins bons, Jacques

Songy, Dédé,

André Ponce de

Léon, Formez,

Moulin, Mouton,

etc. Il y a également de nombreux prisonniers de la prison

de Reims, Goulard, l'abbé

Hess, Lundy, Lesieur…

Avant le départ, j'arrive à faire

passer à mes parents un petit mot par la vitre. J'ai su à

mon retour que le mot leur était bien parvenu.

Nous passons la frontière allemande à

Donon. Mes menottes sont enlevées

. Ouf ! Quel soulagement. Mes poignets sont bien entaillés,

les chairs sont à vif et mettront longtemps à guérir.

Nous poursuivons notre route jusqu'à la destination

finale, le camp de concentration du Struthof.

L'enceinte du camp

Nous

descendons des cars et dès que nous franchissons l'entrée,

nous sommes stupéfaits du spectacle

de désolation qui s'offre à nous. Il règne

une ambiance bizarre, un silence pesant a envahi les lieux, nous devinons

que la misère et la mort

sont le quotidien des gens qui sont enfermés ici. Effectivement,

nous apercevons quelques prisonniers dans leur costume rayé.

Ils sont dans un état pitoyable, ils sont maigres,

faméliques, la peur et

la détresse se lisent dans leurs yeux. Ils nous regardent comme

si nous étions des bêtes curieuses. Les premiers instants

de stupeur passés, nous comprenons rapidement ce qui nous attend.

Nous sommes conduits dans le bloc en bas à droite. Les ordres

arrivent « tous à poil ».

Puis, c'est l'immatriculation.

Je porte le n° 22835. Ensuite,

debout sur un tabouret, c'est le rasage complet,

puis la douche et la distribution

de vêtements rayés.

Une foi tous ces « formalités » faites, nous

nous dirigeons vers le bloc de vie concentrationnaire.

Les

jours passent, il faut se plier à la discipline

de fer qui règne à l'intérieur du

camp. Le seul moment de répit de la journée est la distribution

de la soupe. Cela nous permet d'absorber

un bol d'eau tiède et trouble. Il faut veiller à se

faire tondre les cheveux à ras, en permanence, sinon pas de

soupe ! Le soir, c'est l'épouillage,

à tour de rôle nous cherchons les poux sur les têtes

de nos voisins.

Ces conditions de vie sont très pénibles,

nous nous posons la question de savoir où tout cela va finir,

jusqu'où tout cela va nous emmener.

Pour

se rassurer ou pour faire semblant de se rassurer, pour surmonter

sa peur et ses craintes, chacun essaye de

se raccrocher à cet invisible et si fragile petit lien qui

relie encore à ces images de notre vie, de cette

vie que nous vivions il n'y a pas si longtemps, quand nous étions

encore près de nos familles et de nos proches. Le simple fait

d'y penser nous met énormément de baume au cœur,

nous nous imprégnons de ces images, de ce bonheur et à

chaque fois, nous sentons monter en nous une extraordinaire bouffée

de chaleur et de bien-être. C'est aussi pour cela qu'entre déportés,

nous aimons savoir d'où vient l'autre, comme si le fait de

retrouver quelqu'un de sa région pouvait nous rassurer en se

disant « je ne suis pas seul dans

cet enfer », comme si le fait de partager toutes

ces souffrances avec une personne avec laquelle il y aurait plus d'affinités

du fait de notre provenance commune, pouvait diviser par deux toutes

ces souffrances. Par le plus grand des hasards, je rencontre un autre

Châlonnais avec lequel nous nous racontons mutuellement en quelques

mots, notre parcours pour finir dans ce camp. Dans la conversation,

je lui dis que je m'appelle Roger Romagny…

Et après quelques instants de réflexion, il me dit qu'il

a connu un Romagny emprisonné

à la prison de Châlons sur Marne.

Il me décrit physiquement son compagnon de cellule… Il

n'y a pas de doute, grâce aux détails qu'il me donne,

je suis persuadé qu'il s'agit bien de mon frère Pierre.

Je suis très inquiet pour lui ! Il faisait partie du maquis

de l'Argonne qu'il avait rejoint pour ne pas partir au

STO. Je pense qu'il a dû être arrêté comme

beaucoup de résistants et je me fais beaucoup de souci pour

lui. Je suis très inquiet à son sujet et j'espère

pour lui qu'il n'a pas eu à subir le même sort que moi.

Les souffrances que j'endure, je ne veux en aucun cas qu'elles soient

partagées avec mon cher frère. Mais cette question me

tourmente et me revient sans cesse à l'esprit « qu'est-il

devenu ? ». Je pense aussi à mes chers parents.

Vont-ils perdre deux de leurs enfants dans cette tourmente, dans cette

tragédie de la Seconde Guerre mondiale ?

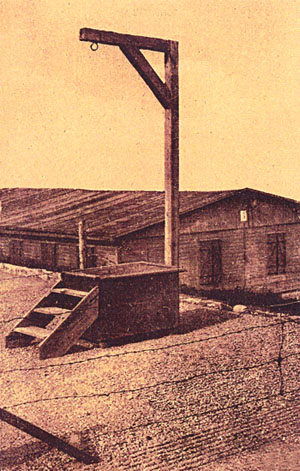

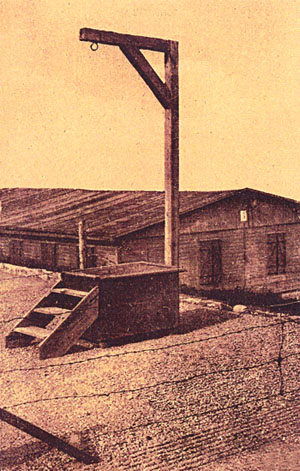

Vue générale du camp

La potence

Notre

moral baisse de jour en jour, même pour les plus

forts d'entre nous. Nous sommes conscients que nous n'avons qu'une

seule issue, c'est de finir comme tous ces pauvres types autour de

nous, malades, affamés souffrant de détresse psychologique

et physique. Au bout de cette vie dans ce camp, il n'y a qu'une chose

qui nous attend à notre tour : la mort

pour nous aussi.

En

attendant, il faut tenir, une lueur

d'espoir anime quelques-uns d'entre nous, mais comment espérer

alors que nous n'avons même pas le minimum vital. Nous mangeons

très peu et nous crevons de faim.

J'ai même vu des prisonniers qui ramassaient des miettes de

pain avec une aiguille. D'autres sont maltraités, les coups

de crosse tombent pour un oui ou pour un non. Le Kapos sont brutaux,

ils font régner un véritable climat

de terreur.

Tout est bon pour humilier

les prisonniers et s'adonner à des pratiques barbares.

Pour un bout de pain qu'il a volé, ce malheureux subit une

punition qui doit servir à donner l'exemple. Il est debout

et tient à bout de bras un tabouret sur lequel a été

mis un morceau de pain. Le pauvre gars qui est déjà

bien affaibli fatigue rapidement mais dès que son bras commence

à baisser, un Kapo, qui se tient derrière lui, lui administre

des coups de bâton. Cela dure jusqu'à ce que ce prisonnier

meure d'épuisement et de coups. La vue de cette scène

est atroce à supporter.

L'apprentissage

de notre nouvelle vie de prisonniers se déroule ainsi, entre

brutalité, misère, discipline de fer et détresse.

Nous sommes à peu près certains que nous ne sortirons

jamais de cet enfer. Notre quotidien est rythmé par des obligations

toujours plus humiliantes, nous ne sommes plus qu'un troupeau

humain, nous avons perdu notre dignité d'homme.

Pendant des heures, nos gardiens nous obligent à rester debout,

en rang, sans bouger. Ils font l'appel plusieurs

fois de suite, leur seul but est de nous

briser physiquement et moralement ! Tout est fait pour

que chacun perde son identité, les latrines sont communes,

il n'est pas question d'intimité. Les quelques moments de répit

sont les promenades dans l'enceinte du camp. Mais gare à celui

qui n'enlève pas son calot au passage d'un SS… C'est la

schlague assurée !

Heureusement qu'il y a les

anciens pour nous réconforter et nous remonter le moral.

Ils subissent pourtant la même dureté que nous dans leurs

conditions de vie, mais ils se sont habitués ( si on peut s'habituer

) à ces conditions difficiles.

La

vue du crématoire n'est

pas là pour nous rassurer. Le four crématoire est en

dessous de notre bloc. Il brûle sans

arrêt, une fumée noirâtre et odorante

se dégage en permanence de la cheminée.

Plus loin, c'est la prison,

elle est isolée du camp. Des types sont derrière les

barbelés. Ils sont dans un état indescriptible, ils

sont si squelettiques que l'on

pourrait presque voir à travers leurs corps décharnés.

Ils font peur à voir, leurs yeux ressemblent à des orbites

sombres, vides de toute étincelle d'existence et on se demande

comment ils peuvent encore tenir debout ? La plupart d'entre eux sont

atteints du typhus. En les voyant

errer ainsi, ils nous font penser à des morts-vivants.

Effectivement, ces pauvres prisonniers n'attendent qu'une chose :

la mort qui les délivrerait de tant de souffrances… !

Le crématoire

et sa cheminée

Heureusement que nous avons

un véritable rayon de soleil en la personne d'un dénommé

Coquart, originaire de Reims. Il

arrive toujours à glaner, par-ci ou par-là, des nouvelles

extraordinaires. Nous savons par exemple que l'armée américaine

progresse rapidement. Effectivement, nous observons que les Allemands

sont nerveux depuis quelques temps. Ils assistent à la déroute

de leur armée qui est défaite sur tous les fronts. Nous

n'en sommes pas plus rassurés car nous

nous demandons ce qu'ils vont faire de nous. Comment cela

va-t-il se passer pour nous devant l'inexorable avancée des

Américains ? Nous sommes partagés entre l'espoir d'une

libération et la crainte de représailles

de la part de nos gardiens en cas de fuite précipitée.

Nos craintes sont fondées, les soldats allemands activent leur

sale besogne. Dans la nuit du 1er au 2 septembre

1944, plusieurs camions chargés de résistants,

se dirigent vers le crématoire. Ces

résistants sont exécutés et brûlés.

Il en est ainsi toute la nuit. Nous ne pouvons que deviner le drame

qui se joue à quelques mètres de nous, mais nous assistons

à ce spectacle lugubre de cette cheminée qui n'en peut

plus de cracher cette âcre fumée noire. Le four crématoire

fonctionne tellement cette nuit là, que des flammes s'échappent

en même temps que la fumée de la cheminée ( le

groupe Alliance venait d'être

anéanti, soit 107 résistants

exécutés ). On se demande sincèrement

si on va se réveiller et sortir de ce cauchemar ou si ces atrocités

sont bien réelles et peuvent exister… ?

Le lendemain, l'ordre nous est donné de nous

rassembler et de prendre avec nous une boîte de conserves. À

pied, nous sommes emmenés vers la gare de Rothau,

distante de huit kilomètres. Nous sommes escortés par

des SS accompagnés de leurs chiens. En cours de route, les

plus faibles tombent à terre. Aussitôt, ils sont roués

de coups par les sentinelles et mordus par les chiens. Les pauvres

se relèvent tant bien que mal trouvant suffisamment d'énergie

pour échapper à ces traitements inhumains. À

notre arrivée à la gare, nous apprenons qu'il n'y a

pas de train. Nous refaisons le chemin inverse et retour au camp.

Dans les blocs, les rumeurs les plus folles circulent et se répandent

rapidement. Nous entendons dire que nous ne pourrons plus partir et

que notre sort en est jeté, notre destin va s'arrêter

entre ces barbelés. Mais vers 2 heures du matin, nouveau départ

pour la gare. Cette fois-ci le train est là. Nous montons dans

des wagons à bestiaux et dans chaque wagon, il doit y avoir

un maximum de prisonniers.

Nous

sommes serrés comme des harengs en boîte, les uns contre

les autres. Il est impossible de bouger ni même de s'asseoir.

Dans un coin du wagon, il y a les chiottes mais pour s'y rendre c'est

une véritable difficulté. Il

règne une chaleur suffocante, nous manquons d'air.

Les plus faibles, ceux qui ont du mal à rester debout sont

maintenus par leurs camarades d'infortune. De temps en temps, le train

s'arrête, les SS jettent un coup d'œil dans les wagons

et font une inspection rapide. Le convoi reprend sa route, le train

roule pendant des heures et des heures, des kilomètres et des

kilomètres. Nous n'avons ni à

boire, ni à manger. Où nous emmène

t-on ainsi ? Combien d'entre nous vont mourir de faim, de soif ou

d'épuisement pendant ce trajet ?

Le 3 septembre 1944, nous arrivons

à destination, le camp de concentration de Dachau.

Jacques SONGY

|

Né

le 12 juin 1924 à Châlons-sur-Marne,

Jacques SONGY était membre

du Groupe Melpomède.

Arrêté par la Gestapo à

Mairy-sur-Marne , il a été incarcéré

à Châlons-sur-Marne et déporté

en août

1944 à Natzweiler

sous le matricule 22837, puis transféré à

Dachau.

Le

témoignage de Jacques

SONGY est extrait de

Fortes Impressions de Dachau,

un livre-témoignage illustré

de dessins de

André BINOIS,

publié en 1946. |

Jacques

SONGY au pied du mémorial de Natzweiler-Struthof en 1999

Quelques

semaines après mon retour de Dachau, en

mai 1945, j'écrivais ces Fortes

impressions, publiées

en 1946, toutes fraîches et parfois naïves,

issues des souvenirs marquants de l'expérience vécue

de ma vingtième année.

C'était le regard étonné d'un

jeune homme, parmi tant d'autres, sur l'univers concentrationnaire.

Étonné, mais aussi rempli d'une fougueuse

indignation après le retour, parce qu'il lui semblait que personne

n'avait rien compris à la Résistance et à la

Déportation.

Dessin

de André Binois

Quelques

heures plus tard, une centaine d'hommes nus et rasés, l'air

faussement détachés non loin d'une cabane triste, s'interrogeait

sur ce qu'ils venaient de vivre et sur ce

lieu entouré de barbelés ponctués de miradors.

D'autres cabanes tristes s'étageaient strictement sur la pente

de cette petite montagne, d'où l'on découvrait l'harmonieux

paysage des Vosges. Un lieu nommé NATZWEILER-STRUTHOF.

C'était inscrit en lettres gothiques au-dessus de l'entrée

du Camp.

Retrouver

ses camarades de maquis, de résistance, ses voisins de prison,

ses connaissances, ses « pays », se

regrouper, telles étaient les préoccupations

de ces hommes nus attendant les ordres des SS sous l'œil vide

de quelques types habillés d'étranges pyjamas rayés.

Quelques jours après nous avions ( presque )

tout compris.

Achtung ! Le SS passe devant notre block.

Rapidement nous enlevons notre casquette, figés. Soudain, il

s'arrête puis hurle. Ces vociférations

s'adressent à l'un d'entre nous, le plus grand ; il le fait

venir devant lui. Sans transition notre compagnon reçoit alors

d'énormes gifles qu'il encaisse

avec un flegme étonnant. Nous frémissons de honte et

de colère contenue.

Quand enfin, la brute s'éloigne, le chef

de chambre, un Luxembourgeois s'écrie : « La

prochaine fois, il faut enlever plus vite sa casquette : Mützen

ab ! Compris ? ».

La

dernière nuit. La dernière nuit passée

dans ce camp j'ai eu peur. Ceux qui se serraient contre moi pour regarder

à travers la fenêtre de la cabane ne disaient rien. Mais

je sentais leur inquiétude. Rien de pire que cette impression

d'insécurité collective… Des camions que nous distinguions

à peine descendaient vers le crématoire. Puis, on entendait

des cris, des appels

et quelques coups de feu…

Il a fallu s'éloigner de la fenêtre à cause du

chef de chambre et retourner sur les paillasses. On percevait encore

des grondements de moteurs, des ordres lancés…

Personne ne soufflait mot dans la chambre. On aurait

voulu ne rien comprendre, ne rien savoir...

[ Dans

la nuit du 1er au 2 septembre 1944, 107

membres du réseau Alliance

ont été amenés de Schirmeck

au camp de Natzweiler-Struthof.

Ils y furent exécutés par les

SS dans l'entrée du crématoire, installé

sur la dernière plate-forme du camp ].